Dois Destinos se Encontram, Run for the Sun, 1956, Roy Boulting

Mais Forte que a Vida, The Purple Heart, 1944, Lewis Mileston

Benedetta, 2021, Paul Verhoeven

Na Mira da Morte, Targets, 1968, Peter Bogdanovich

Drive My Car, Doraibu mai kâ, 2021, Ryûsuke Hamaguchi

O Testamento do Dr. Mabuse, Das Testament des Dr. Mabuse, 1933, Fritz Lang

A Tragédia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, 2021, Joel Coen

Narciso Negro, Black Narcissus, 1947, Michael Powell e Emeric Pressburger

Traviata '53, 1953, Vittorio Cottafavi

Desejo Humano, Human Desire, 1954, Fritz Lang

A Besta Humana, La bête humaine, 1938, Jean Renoir

Glória, Série de TV, 2021, Pedro Lopes

Reação Mortal, Motorcycle Gang, 1994, John Milius

A Revolta dos Gladiadores, La rivolta dei gladiatori, 1958, Vittorio Cottafavi

Cães Raivosos, Cani arrabbiati, 1974, Mario Bava

Irene, a Teimosa, My Man Godfrey, 1936, Gregory La Cava

Vênus, Deusa do Amor, One Touch of Venus, 1948, William A. Seiter

O Golem, Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920, Paul Wegener e Carl Boese

Anjo ou Demônio? Fallen Angel, 1945, Otto Preminger

Diário de um Jornalista Bêbado, The Rum Diary, 2011, Bruce Robinson

Titane, 2021, Julia Ducournau

A Vida Íntima de Pippa Lee, The Private Lives of Pippa Lee, 2009, Rebecca Miller

O Grito da Selva, The Call of the Wild, 1935, William A. Wellman

Dr. Mabuse parte 1 o Jogador, Dr. Mabuse, der Spieler, 1922, Fritz Lang

Dr. Mabuse, parte 2 - O inferno do Crime (1922), 1922, Fritz Lang

Ao Cair da Noite, Moonrise, 1948, Frank Borzage

Jack, o Estripador, Jack the Ripper, 1959, Robert S. Baker e Monty Berman

O Beco do Pesadelo, Nightmare Alley, 2021, Guillermo del Toro

O Beco das Almas Perdidas, Nightmare Alley, 1947, Edmund Goulding

A Dama Desconhecida, Lady on a Train, 1945, Charles David

Nem um Passo em Falso, No Sudden Move, 2021

Zona Proibida, Rope of Sand, 1949, William Dieterle

Os Assassinatos da Rua Morgue, Murders in the Rue Morgue, 1932, Robert Florey

A Casa Sinistra, The Old Dark House, 1932, James Whale

A Aventura, L'avventura, 1960, Michelangelo Antonioni

A Noite, La notte, 1961, Michelangelo Antonioni

O Eclipse, L'eclisse, 1962, Michelangelo Antonioni

Eros, 2004, Michelangelo Antonioni, (segment "The Dangerous Thread of Things"), Steven Soderbergh (segment "Equilibrium"), Kar-Wai Wong (segment "The Hand")

Vítimas da Tormenta, Sciuscià, 1946, Vittorio De Sica

A Maleta Fatídica, Nightfall, 1956, Jacques Tourneur

Belfast, 2021, Kenneth Branagh

King Richard: Criando Campeãs, King Richard, 2021, Reinaldo Marcus Green

Ouro Para Um Pistoleiro, Where the Hell's That Gold?!!?, 1988, Burt Kennedy

Sexta-Feira 13, Black Friday, 1940, Arthur Lubin

Um Estranho na Escuridão, I See a Dark Stranger, 1946, Frank Launder

As Três Máscaras do Terror, I tre volti della paura, 1963, Mario Bava

No Tempo das Diligências, Stagecoach, 1939, John Ford

Una donna libera, 1954, Vittorio Cottafavi

Mães Paralelas, Madres paralelas, 2021, Pedro Almodovar

Relâmpago, Inazuma, 1952, Mikio Naruse

A Garota Húngara, Félvilág, 2015, Attila Szasz

Expresso Transiberiano, Transsiberian, 2008

Filho Único, Hitori musuko, 1936, Yasujiro Ozu

O Cardeal, The Cardinal, 1963, Otto Preminger

O Mistério do Farol, Keepers, 2018, Kristoffer Nyholm

Kimi: Alguém Está Escutando, Kimi, 2022

15/01/22

Dois Destinos se Encontram, Run for the Sun, 1956, Roy Boulting

Filme no iutubi aqui

Kathy Connors (Jane Greer), da equipe editorial da revista View, viaja para San Marcos, uma remota vila de pescadores mexicana, em busca do romancista e aventureiro Mike Latimer (Richard Widmark), que abandonou a escrita "no auge de sua fama". Ao encontrá-lo, ela descobre que ele está simplesmente “vivendo a vida”: bebendo, pescando, caçando e pilotando seu avião. Kathy tenta convencê-lo a voltar a escrever, escondendo seus verdadeiros objetivos, enquanto Latimer começa a se sentir atraído por ela. Depois de Latimer explicá-la que sua esposa foi a musa por trás de seu sucesso literário e que ele parou de escrever porque ela o deixou, Kathy decide voltar para Nova York. Latimer se oferece para levá-la até a Cidade do México, em seu avião. Durante o voo, o avião se desvia do curso e eles caem em uma pequena clareira, no meio da selva, sendo socorridos por um inglês chamado Browne (Trevor Howard) e Van Anders (Peter van Eyck), um holandês que se apresenta como doutor em Arqueologia. Latimer sente que algo está errado e resolve fugir com Kathy, através da selva. Browne e Van Anders decidem capturá-los, pois temem que eles possam revelar quem, na realidade, eles são. Tem início uma verdadeira caçada pela selva, com um final que pode ser imprevisível para todos …

16/01/22

Mais Forte que a Vida, The Purple Heart, 1944, Lewis Milestone

Filme no iutubi aqui

Quatro meses após o ataque a Pearl Harbor, um esquadrão aéreo dos EUA é destacada para bombardear Tóquio em retaliação. Durante a operação alguns aviões americanos são derrubados, e os pilotos sobreviventes veem nenhuma chance de serem resgatados.

Em tempo: um filme que podemos definir como uma patriotada.

18/01/22

Benedetta, 2021, Paul Verhoeven

Em ‘Benedetta’, Paul Verhoeven faz provocação a elementos religiosos. Cinema transgressor de diretor holandês vai ao norte da Itália no século 17 e conta a história ambígua de uma freira

Luiz Carlos Merten, Especial para o Estadão, 13 de janeiro de 2022

No seu retorno de Cannes, a revista Cahiers du Cinéma estampou na capa os quatro melhores filmes do festival em 2021. Annette, de Leos Carax, Benedetta, de Paul Verhoeven, Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, e France, de Bruno Dumont. Cahiers ignorou o vencedor da Palma – Titane, de Julia Ducorneau – e também colocou o Verhoeven na sua lista de melhores do ano, na edição de dezembro. Benedetta já passou pela Mostra e pelo Mix Brasil. Estreia nesta quinta, 13, nos cinemas brasileiros. Depois de Elle, a nova provocação do grande diretor holandês chega com tudo para ser, no Brasil, um dos grandes filmes do ano que se inicia.

Elementos religiosos sempre impregnaram o cinema de Verhoeven. O escritor gay e católico de O Quarto Homem, de 1983 – no começo da carreira do autor, na Holanda –, tem pesadelos que se apropriam de símbolos como crucifixos e terços. No mesmo filme, a aranha, na cena inicial, tece a teia profana que vai colocar tudo em discussão. Em Benedetta, há uma serpente – lembrem-se de Adão e Eva no Paraíso. Em 2011/12, Verhoeven publicou um livro sobre Maria, em que a Virgem da Igreja Católica dá à luz um filho – Jesus – após ser estuprada por um soldado romano. O diretor bem que tentou adaptar seu romance, mas não encontrou clima. Terminou voltando-se para um obscuro episódio da crônica italiana do século 17 que inspirou a escritora Judith C. Brown em Irmã Benedetta, Entre Santa e Lésbica.

Na história, Benedetta (Virginie Efira) se considera a escolhida de Cristo – sua noiva – e se torna objeto de adoração na cidadezinha que ainda vive sob preceitos que parecem datar da Idade Média. Benedetta tem visões – e engrossa a voz para torná-la ameaçadora, falando como o próprio Deus, ou como Jesus. Apresenta as feridas da stigmata, mas existem suspeitas de que esteja forjando a própria eleição divina, infligindo-se os ferimentos. Uma conversa da Madre Superiora com o núncio admite a possibilidade, mas predomina a tese de que a Igreja pode beneficiar-se com a fraude, transformando a cidade em centro de devoção de peregrinos, com vantagens econômicas e institucionais.

LÁGRIMAS DE SANGUE.

Há quase 60 anos, ocorria algo semelhante no primeiro e mais controverso episódio de O Cardeal, de Otto Preminger, de 1963. O homem em choque com a instituição – a Igreja. Na cidade interiorana, a estátua da Virgem começa a chorar lágrimas de sangue. Fica provado que são o efeito de um vazamento no teto somado à tinta da pintura da santa. Não tem milagre nenhum, mas quando Tom Tryon, o futuro cardeal, leva o episódio a seu superior ouve que Deus, muitas vezes, se manifesta por vias inesperadas. Não terá sido Ele, o Divino, que provocou o vazamento? Um pouco dessa discussão reaparece no Verhoeven. Irmã Benedetta torna-se uma influência nociva no convento.

Desafia a superiora, mantém com uma noviça (Bartolomea) uma relação carnal. A Bíblia já guardou revólveres em westerns – e em dramas, como O Mensageiro do Diabo, de Charles Laughton, de 1955 – que marcaram época, mas a Bíblia de Benedetta abriga um crucifixo cuja base foi esculpida para virar um simulacro de genitália masculina que Bartolomea (Daphné Patakia) e ela usam em suas brincadeiras. Sexo – e peste. A ambiguidade moral do longa de Verhoeven manifesta-se na forma como Benedetta invoca a peste contra aqueles que querem mostrar a falsidade de sua vocação, e a peste realmente chega com seu cortejo de vítimas. Pode-se argumentar que chegaria, de qualquer maneira, mas no contexto de fanatismo religioso do filme a palavra de Benedetta é sagrada.

É o que está em discussão no Verhoeven. Como sempre, o épico e o íntimo são tratados como grande espetáculo, o filme histórico torna-se contemporâneo e a carnalidade é levada ao limite da histeria. Para Cahiers, ao limite sanguinolento da escatologia. O confronto entre o sagrado e o profano, entre o Verbo e a fisicalidade está na essência do cinema transgressor de Verhoeven. E ele transgride dentro da grande indústria. É forte, muito forte.

Luiz Zanin Oricchio

Paixão mística e furor da carne somam-se em Benedetta. Como de hábito, a linguagem proposta por Paul Verhoeven para contar essa história é marcada pela intensidade e pela e pela proximidade do corpo das personagens. É carnal. Vem dessa opção o potencial de escândalo do filme, desde sua estreia no Festival de Cannes. O impulso místico, associado à sua faceta sexual, encontram-se no corpo da monja Benedetta, magnificamente interpretada por Virginie Evira.

Estamos no norte da Itália, numa Renascença muito ainda com um pé na Idade Média. A menina Benedetta, já com fama de milagreira, é negociada para um convento por seus pais. Trata-se de uma transação comercial, em que as famílias pagam - e caro - para que suas filhas sejam adotadas pela Igreja. A história, tratada com liberdade ficcional por Verhoeven, é a da irmã Benedetta Carlini, que se torna abadessa em Peccia. Tida como santa por uns, devassa e blasfema por outros, enfrenta o tribunal da Santa Inquisição em 1626.

Sob as ordens de uma madre superiora interpretada por Charlotte Rampling, a garota Benedetta cresce. Transforma-se numa jovem bonita e presa de seus devaneios e delírios. A arte de Verhoeven é relacionar o despertar do desejo na relação mística da adoração ao Cristo. Essa combinação explosiva forma-se no corpo da menina feita mulher. A faísca para o incêndio será a chegada de uma jovem ao convento, Bartolomea (Daphne Patakia).

As cenas de amor entre Benedetta e Bartolomea fazem a fama de escândalo desse filme destemido. Mas Verhoeven não se limita à dimensão da alcova. Coloca seu estilo realista e febril a serviço de outros aspectos presentes - a começar pelo jogo de poder presente no microcosmo do convento, réplica de uma sociedade em convulsão. Nesta, a passagem de um cometa pelos céus, prenunciando o Apocalipse, anuncia a eclosão da Peste Negra e a presença do espectro da morte no cotidiano das pessoas.

Medo, superstição, violência, eleição de bodes expiatórios, autoritarismo, oportunismo político - tudo isso faz com que a história antiga da “monja lésbica” salte do passado longínquo, ganhe vida e reverbere em nosso presente. Épocas tão diferentes, mas às vezes tão parecidas.

.........

O martírio foi negado à Irmã Benedetta Carline. Ela viveu até os setenta enclausurada no convento de Treatines. Ela poderia assistir a missa e jantar com suas irmãs, mas sentada no chão. A praga que devastou o país poupou completamente a cidade de Pescia

Benedetta Carlini. Wiki

‘Benedetta’: ‘É uma feminista pioneira, que ganhou poder numa sociedade masculina’, diz diretor

Por Rodrigo Fonseca, Gshow — Rio de Janeiro

13/01/2022

Na Mira da Morte, Targets, 1968, Peter Bogdanovich

Writers: Peter Bogdanovich(screenplay), Polly Platt(story), Samuel Fuller (screenwriter)

Rubens Ewald Filho

Estréia na direção do crítico Peter Bogdanovich (que também atua no filme), com a ajuda do produtor Roger Corman. Com um mínimo de orçamento, ele aproveitou cinco dias que Karloff lhe devia de um antigo contrato (o que seria 25 mil dólares). Então, teve de inventar uma quase participação especial dele, no meio de uma outra história paralela. Faz então uma alegoria da violência na tela (com uma exibição do filme "O Terror de Corman", com Karloff e Jack Nicholson) com a realidade (o psicopata que saiu matando gente, inspirado em um fato verdadeiro).

Embora tenha ficado com cara de filme B (orçamento 124 mil, incluindo o salário de Karloff), a fotografia seja irregular e os coadjuvantes ruins, o diretor preferiu não usar trilha musical. O filme é muito esperto e engenhoso. Karloff tem seu momento de canto do cisne (embora tenha feito outros quatro filmes pequenos e ruins antes de morrer, esta é sua despedida oficial, demonstrando um grande carisma e talento, em particular quando narra a história "Encontro em Samarra").

16/01/22

Drive My Car, Doraibu mai kâ, 2021, Ryûsuke Hamaguchi

Adaptado de um conto de Haruki Murakami, “Drive My Car” segue duas pessoas solitárias que acham coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto (Reika Kirishima), uma linda roteirista com muitos segredos, e com quem divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Oto morre repentinamente, Yusuke é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima e vai com seu precioso carro Saab 900. Lá, ele encontra e tem que lidar com Misaki Watari (Toko Miura), uma mulher e motorista com que tem que deixar seu adorado carro. Representante do Japão no Oscar 2022 de Filme Internacional. Venceu 3 prêmios no Festival de Cannes 2021: Melhor Roteiro, prêmio FIPRESCI (da Crítica Internacional) e o Prêmio do Júri Ecumênico.

Drive My Car, por Sérgio Alpendre

Para um filme que tem sido saudado como uma das maiores maravilhas dos últimos tempos, Drive my Car, de Ryusuke Hamaguchi,tem lugares comuns em quantidade preocupante. Não penso somente na cena da descoberta de traição após uma viagem cancelada, toda filmada da maneira mais óbvia possível, mas também em diálogos como o que explica do que faleceu Oto Kafuku (Reika Kirishima), esposa do ator e diretor de teatro Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima): “uma hemorragia cerebral, tão repentino”, ou algo parecido, diz alguém no funeral. Pior ainda que mais adiante o viúvo vai falar o mesmo motivo para outra personagem. Custava deixar alguns minutos no mistério para evitar o diálogo explicativo?

Há ainda cenas de sexo publicitárias. Por mais que o cinema japonês recente esteja cheio delas, uma herança mal resolvida do roman porno, é curioso ver diretor tão incensado pela maior parte da crítica e da cinefilia ser tão convencional nesses e em alguns outros momentos.

Fim do prólogo

Os créditos surgem após 40 minutos de filme, e é quando termina o prólogo da esposa e começa o motivo principal contido no título: dirija meu carro. E aí vemos o envolvimento de Yusuke Kafuku com Misaki (Toko Miura), funcionária de um festival em Hiroshima. Encarregada de dirigir o carro para ele, ela acaba dirigindo muitas outras coisas. Será a responsável por colocar a vida desse homem atormentado em um processo de superação.

E nesse processo, acontece algo também na forma do filme: é como se iniciasse um combate contra os lugares comuns da primeira parte – os lugares do marido, do ator, do viajante, um tom meio blasé que vai sendo desconstruído nesse novo ambiente. O hábito de Yusuke de repetir as falas da peça em que está trabalhando enquanto dirige, por exemplo, é prejudicado pela insistência do festival em não permitir que os artistas dirijam, exigência devida a um atropelamento causado por um artista do festival no passado. E mesmo o combate aos lugares comuns será também prejudicado pela aparição de outros lugares comuns, ainda que mais escondidos pelo nosso envolvimento com a narrativa, que finalmente decola na segunda hora.

A segunda hora

O filme vai funcionando em etapas, e a previsibilidade de algumas cenas não atrapalha nossa fruição. Pelo contrário, ela permite que nos atentemos a alguns detalhes. Quando começa a leitura conjunta do texto, o filme cresce também por conta dos olhares de Yusuke, que não sabemos ao certo se são de aceitação ou preocupação, numa interpretação extraordinária de Hidetoshi Nishijima.

Pouco depois acontece a melhor cena até então, o momento em que o filme cresce: quando Kafuku e a motorista vão jantar na casa do assistente e de sua esposa muda, também atriz da peça que estão ensaiando (e o convite do assistente já nos deixa antever o que irá ser revelado). Durante o jantar, com a esposa falando por sinais e traduzida pelo marido, a graça acontece: ao elogio de Kafuku, Misaki sai da mesa e do quadro. Só após um tempo, há uma correção da câmera e vemos que ela tinha ido brincar com o cachorro do lado da mesa, numa reação à falta de jeito com o elogio recebido. Não faz sentido reclamar de previsibilidade quando o filme nos brinda com detalhes belos como esse.

Perto da convenção

Hamaguchi trabalha com a convenção, ou perto da convenção, o que pode desconcertar quem espera sempre novidades do cinema, ainda mais de um diretor tão elogiado. As reações dos personagens são as esperadas, sem surpresa alguma. Assim é, inicialmente, a relação do diretor Kafuku com o jovem ator Takatsuki (Masaki Okada). Mas aí, em dado momento, temos uma feliz distorção.

Na tentativa de quebrar o deslumbre técnico do jovem ator, Kafuku tira-lhe o chão, e os caminhos dos dois se cruzam de modo conflituoso, mas proveitoso para ambos. A experiência de um procura corrigir o que a energia do outro estraga, ou impede que se chegue a uma qualidade maior. No fundo, vemos o famoso querendo ser realmente artista, e o artista verdadeiro fazendo com que esse processo seja doloroso, talvez para ser mais eficaz e convincente.

Nas três horas de duração, Drive My Car nos oferece esses encantos, que superam de longe os lugares comuns. Pode não ser a obra-prima que muitos têm pintado, mas é um filme que sugere Hamaguchi como uma força bem-vinda no cinema japonês contemporâneo. Esperemos que a glória, chegando cedo demais, não coloque tudo a perder.

石橋英子 | Eiko Ishibashi | Drive My Car (Kafuku) (Official Audio)

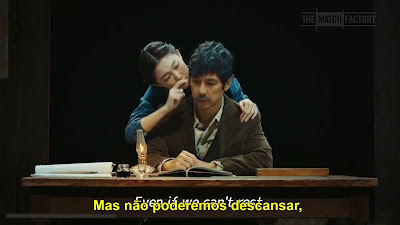

SONIA

- O que se pode fazer? Viver é preciso! (Pausa) E nós viveremos, tio Vania, viveremos a longa, longa sequência de dias e de noites. Suportaremos com paciência os golpes do destino; trabalharemos sem descanso pelos outros, agora e na velhice, e quando chegar a nossa hora morreremos em paz, e lá, além do túmulo, diremos que sofremos, choramos, tivemos muitas tristezas, e Deus então se apiedará de nós, e ambos – você e eu, querido titio – conheceremos uma vida maravilhosa, cheia de luz, a alegria nos invadirá, e olharemos com um sorriso emocionado nossa infelicidade de agora – e descansaremos. Tenho fé nisso, titio, creio ardentemente, apaixonadamente... (Ajoelha-se diante dele e apóia a cabeça em seu braço; com a voz cansada) Descansaremos. (Teleguin toca o violão suavemente.) Descansaremos! Ouviremos os anjos e contemplaremos o céu cravejado de diamantes e veremos que toda a maldade terrestre, todos os sofrimentos, mergulharão na misericórdia que encherá o universo, e nossa vida será tão tranqüila, terna e doce quanto uma carícia. Eu creio nisso, eu creio... (Com o lenço enxuga as lágrimas do tio) Pobre, pobre tio Vania, você está chorando... (Entre lágrimas.) Você não conheceu a alegria em sua vida, mas espere, tio Vania, espere... Descansaremos... (Abraça-o). Descansaremos! (O guardanoturno matraqueia. Teleguin toca suavemente. Maria Vasilievna faz uma anotação na margem do folheto; Marina tricota a meia) Descansaremos! (Tio Vânia - Tchekhov)

Sônia em Drive my car

Estou infeliz. Se você soubesse o quão infeliz eu estou. O que podemos fazer? Temos que viver nossas vidas. Sim, temos que viver, tio Vânia. Viveremos dias muito,muito longos. E noites muito longas. Enfrentaremos os desafios que o destino enviará ao longo de nosso caminho. Mas não poderemos descansar,teremos que trabalhar para os outros.

Agora e quando estivermos velhos. E quando chegar a nossa hora

partiremos em paz. E na vida após a morte,contaremos ao Senhor que sofremos, que choramos. Que a vida foi difícil. E Deus... terá misericórdia de nós. Então você e eu... veremos aquela vida

brilhante e maravilhosa que sonhamos,diante de nossos olhos.Devemos nos alegrar com sorrisos ternos em nossos rostos,vamos olhar para trás em nossa dor.E finalmente,descansaremos.

Eu acredito nisso. Acredito fortemente nisso, do fundo do meu coração. Quando chegar a hora, descansaremos.

O Testamento do Dr. Mabuse, Das Testament des Dr. Mabuse, 1933, Fritz Lang

O filme no iutube: O Testamento do Dr Mabuse

Versão colorida aqui

Outra cópia aqui

Crítica, Eduardo Kaneco

Fritz Lang retoma o arquivilão de seu “Dr. Mabuse, o Jogador” (1922) na intrincada estória de “O Testamento do Dr. Mabuse”, onze anos depois, com o mesmo ator, Rudolf Klein-Rogge.

O Dr. Mabuse está moribundo, preso em um manicômio. Mesmo assim, ele ainda consegue colocar em marcha seu derradeiro plano de roubos e caos. E faz isso ao controlar a mente do respeitado médico Dr. Baum, que comanda um grupo de malfeitores anonimamente, gravando as ordens e reproduzindo-as como se estivesse presente no quartel general dos criminosos. Então, cabe ao Inspetor Lohmann desvendar quem é o responsável pelos atos criminosos que assolam a cidade de Berlim.

Influência subversiva

O tom sério do filme exala uma ameaça que assusta porque aborda crimes que podem de fato acontecer. Por isso, o governo nazista proibiu sua exibição na Alemanha, preocupado com a influência subversiva que a obra poderia causar em uma época de ditadura. O fato de Fritz Lang já ser um cineasta respeitado – ele já realizara “Metrópolis” (1927) e “M, O Vampiro de Dusseldorf” (1931) – não impediu a censura. E, como, posteriormente, Lang não aceitou o convite de trabalhar no Instituto de Cinema nazista, fugiu para a França e depois para os Estados Unidos em 1934. “O Testamento do Dr. Mabuse” foi, portanto, o seu último filme alemão antes do exílio. Mas, em 1960, ele voltaria a filmar o icônico vilão em “Os Mil Olhos do Dr. Mabuse”, rodado na Alemanha.

A peça central para a resolução da trama é o jovem Thomas Kent, um dos bandidos do Dr. Baum, que se arrepende e busca se redimir diante do amor incondicional mostrado por sua namorada Lilli. Porém, os traidores da gangue são friamente executados e esse poderá ser o destino de Kent e Lilli, quando são trancados em um quarto vazio com uma bomba escondida. Em um filme repleto de cenas filmadas com maestria por Fritz Lang, essa sequência provavelmente supera todas.

A bomba prestes a explodir

Lang compartilha a regra de Hitchcock para se criar um clima de suspense. Os espectadores sabem que existe uma bomba prestes a explodir e, então, os personagens precisam descobrir rapidamente como fugir daquele local. Aumenta o mistério o fato de descobrirem que o chefe da quadrilha, na verdade, não estava ali, pois era apenas sua voz gravada que estava ali escondida atrás da cortina dando ordens. O casal passa, então, a arrancar as madeiras do teto, cavar buracos no piso, desesperadamente, para descobrir uma saída ou a própria bomba para tentar desativá-la. Até que (atenção: spoiler), Kent vê um cano de água e inunda o local para abafar a explosão iminente.

Essa cena de “O Testamento do Dr Mabuse” é tão moderna que parece uma variação de “Jogos Mortais” (Jigsaw, 2004), o aterrorizante filme que virou sucesso mundial e gerou várias sequências. Na franquia, há um vilão anônimo que transmite as instruções às suas vítimas através de um aparelho sonoro, e elas terão que desvendar um quebra-cabeças para conseguirem encontrar a saída da armadilha em que estão. Ou seja, uma ideia semelhante ao que Fritz Lang criou para esse seu clássico de 1933. Vejam aí o pioneirismo deste cineasta soberbo.

Eduardo Kaneco , 22/03/2018

19/01/22

A Tragédia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, 2021, Joel Coen

Tragédia da cena final de Macbeth muda o significado do final de Shakespeare, March 01, 2022, DentroOriginais Sr

Joel Coen A Tragédia de Macbethfaz sua mudança mais crítica na peça original de Shakespeare em seus momentos finais, com uma cena que muda drasticamente o significado da história. O filme de 2021 é em grande parte fiel à peça clássica, fazendo poucas alterações no texto original de Shakespeare. No entanto, uma cena sem palavras logo antes dos créditos é uma nova adição à história que torna o final de Macbeth muito menos definitivo do que foi originalmente escrito.

Lançado nos cinemas e no AppleTV+, A Tragédia de Macbeth é uma nova visão sobre o clássico de Shakespeare frequentemente adaptado. O filme é filmado em preto e branco e estrelado por Denzel Washington como Macbeth e Frances McDormand como Lady Macbeth. É o primeiro filme dirigido sozinho por Joel Coen, mais conhecido por seus filmes com seu irmão Ethan Coen. A Tragédia de Macbeth recebeu elogios consideráveis, incluindo várias indicações ao Oscar, por sua nova abordagem em material familiar.

A cena final representa a maior divergência na visão de Coen

Tragédia de Macbeth. O último minuto do filme revela que o filho de Banquo, Fleance, dado como morto, ainda está vivo, e que ele está sendo escondido no campo por Ross. Na peça original, Fleance escapa dos assassinos que Macbeth enviou atrás de sua família, e a profecia das três bruxas sugere que ele irá gerar uma longa linhagem de reis. Fleance nunca retorna no texto original de Shakespeare, mas várias adaptações para a tela, como Orson Welles Macbeth e de Akira Kurosawa Trono de Sangue, tê-lo retornando nos momentos finais. No entanto, A Tragédia de Macbeth acrescenta uma ruga diferente ao colocar Fleance sob a custódia de Ross, que desempenhou um papel moralmente ambíguo ao longo do Versão estrelada por Denzel Washington.

A peça original de Shakespeare termina com Malcolm sendo coroado rei depois que Macduff mata Macbeth. Este final era comum em tragédias shakesperianas como Aldeia e Rei Lear. Depois de muitas mortes, essas peças terminam com um forasteiro chegando para restaurar uma monarquia benevolente. Esses finais foram uma maneira de fornecer uma resolução esperançosa após uma conclusão sangrenta e evitar irritar os patronos reais de Shakespeare.

No entanto, A Tragédia de MacbethO final de 's interrompe esta resolução. Isso reflete o aumento do papel de Ross na adaptação de Coen, que transforma o personagem de um pequeno jogador em um intrigante silencioso. Como alguns outros Macbeth adaptações, Coen usa Ross como o terceiro assassino enviado após Banquo e Fleance. Usar Ross neste papel sugere que, em vez de os assassinos simplesmente não matarem Fleance, Ross escondeu a criança para ser usada para seus próprios propósitos. Isso poderia configurar uma luta de sucessão diretamente do casas de A Guerra dos Tronos.

Como o rei Duncan morreu sem herdeiro, não há um pretendente claro ao trono escocês no final de Macbeth. A profecia das bruxas diz que Fleance, ou um descendente dele, iniciará uma linhagem de reis, mas Malcolm já reivindicou o trono após a queda de Macbeth. O envolvimento do intrigante Ross e o simbólico bando de corvos que ultrapassa a câmera que leva ao final créditos, sugere que a linhagem de Banquo não tomará o trono pacificamente, e que mais lutas e conflitos serão venha.

Assim, a silenciosa cena final do filme de Coen A Tragédia de Macbeth transforma o final tranquilizador de Shakespeare em uma profecia cínica de mais problemas à frente.

Making Of THE TRAGEDY OF MACBETH - Behind The Scenes & Interview With Denzel Washington | AppleTV+

MACBETH, RAFAEL RAFFAELLI A peça

William Shakespeare (1564–1616) (Writer (1.646 credits de 1898 a 2023). Shakespeare no cinema.

19/01/22

Narciso Negro, Black Narcissus, 1947, Michael Powell e Emeric Pressburger

O filme no iutubi aqui

Desejos reprimidos em Narciso Negro (1947, de Emeric Pressburger e Michael Powell)

1 de junho de 2020. Por Léo Costa

Após assistir ao longa Narciso Negro, é impressionante notar o quanto uma produção de 73 anos atrás era à frente do seu tempo. A trama traz algumas freiras tendo que trabalhar em uma região montanhosa e isolada na Índia. Lá, seus desejos reprimidos, lembranças e frustrações vem à tona, pondo em perigo sua perseverança na fé e na abstinência sexual de seus votos. Apesar de muitos filmes do cinema clássico optarem por uma ótica católica, alguns buscaram por questionar tais doutrinas. E é aqui que Narciso Negro se enquadra de forma mais sutil.

O roteiro foi trabalhado de tal forma que o drama inicialmente apresentado, aos poucos, transforma-se em um inteligente suspense psicológico. Essa mutação na temática é gradual e nada óbvia, subvertendo o que achamos que veríamos de início. Fugindo de exageros e caricaturas dramáticas, vemos a construção psicológica das freiras e como os desafios deste remoto ambiente as muda, as questiona e as faz reavaliarem muitas coisas relacionadas as suas vidas.

A direção da dupla britânica Emeric Pressburger e Michael Powell é segura, firme e extremamente competente. Aqui é preciso dizer que muito possivelmente a perfeição estética do longa se deve a Powell, diretor acima da média para a época, que futuramente seria responsável por A Tortura do Medo (1960), longa lançado juntamente de Psicose do Hitchcock, mas que ficou à sombra do mesmo. Powell e Pressburger dão primazia à uma perfeição técnica em Narciso Negro, com enquadramentos de câmera por vezes centralizados, por vezes trazendo-nos ângulos originais e impensados. Ainda temos belíssimos cenários, fotografia estonteante, figurinos e maquiagens de primeira linha e toda uma mise-en-scène pensada para nos transportar para dentro daquela atmosfera “exótica”, bela e desafiadora.

A trilha sonora também se alia nessa criação de atmosfera, trazendo tanto faixas oníricas, como trilhas tensas, dignas de um filme de terror, principalmente conforme a narrativa caminha para um terceiro ato um tanto assustador. Mesmo que use-se de recursos hoje ultrapassados, visualmente e narrativamente é uma obra forte imageticamente, envelhecendo muito bem.

A atuação da protagonista Deborah Kerr é potente, ela foi uma das grandes de sua geração, vide o assustador Os Inocentes de 1961, que serviu de inspiração para Os Outros. Sua personagem é firme e “fria” de início, mas ganha contornos frágeis conforme o tempo passa nas montanhas e lembranças de sua vida antes da devoção vem à mente. Suas frustrações com o passado se aliam ao medo do futuro, medo de não conseguir continuar com sua vocação espiritual. Esses flashbacks surpreendem pela ruptura do padrão convencional, se parecendo quase que um sonho, um faz de conta, lindamente filmados, como numa cena em que no passado ela caminha para dentro do escuro e retornando ao agora e aos desafios que enfrenta, aquela escuridão que um dia ela entrou se reflete agora nas difíceis escolhas que precisa fazer. Alguém alegre e colorida, agora amargurada e cinzenta.

Além de Deborah Kerr, Kathleen Byron cresce na metade final e no terceiro ato, trazendo uma entrega cênica arrebatadora, assustadora. Protagonista e coadjuvante são dois extremos de um mesmo dilema e o outrora drama, agora culmina em um confronto psicológico estarrecedor.

É aqui que o roteiro assume seu lado crítico. Onde o filme poderia se mostrar defensor do catolicismo, na verdade se põe em xeque a questão da castidade, da carência, de manter uma certa postura diante da simplicidade e os desejos da vida. O rigoroso fervor religioso destrói sonhos, reprime desejos, frustra a vida das personagens e as abala psicologicamente. Quando estas são isoladas em um ambiente com cultura e permissividade diferentes, tudo se confunde. As pessoas, o clima e a ambientação em volta são uma constante “prova de fé”.

Note como a altura da montanha dá a impressão de vertigem e isolamento do mundo lá em baixo, o forte e frio vento assobia o tempo todo, aumentando esta sensação de solidão. Os homens presentes em cena sempre surgem como atraentes de alguma forma, seja pelo auxílio que eles dão, seja pelas provocações dos mesmos. Há uma dificuldade das freiras de se conectarem com as pessoas locais e entenderem algumas coisas, como o guru que fez voto de silêncio e que medita o tempo todo. Há sutis elementos sensuais, como diálogos sobre o proibido, pinturas eróticas da cultura indiana e um improvável jovem casal que surge, onde Jean Simmons é a própria personificação da natural sensualidade feminina.

Todos esses elementos criam uma atmosfera sexual, mesmo sem mostrar nada demais, criando assim o conflito das personagens centrais. Portanto, Narciso Negro surge como uma obra-prima épica à frente do seu tempo, complexa, com camadas, trazendo perturbações, conflitos psicológicos, religiosos e culturais, com um visual espetacular e um clímax construído em uma tensão crescente e assustadora. Uma verdadeira joia do cinema, masterpiece!

20/01/22

Traviata '53, 1953, Vittorio Cottafavi

O filme no iutubi aqui

Em Milão, uma prostituta se sacrifica para evitar a ruína do jovem rapaz que ama.

Baseado em "A Dama das Camélias" de Dumas.

Adaptación de la Dama de las Camelias y la Traviata de Verdi, ambientada en el Milán de los años 50. Carlo Rivelli, un ingeniero de buena posición, acude a una boda familiar, pero antes de entrar en el banquete recibe una nota en la que se le anuncia el delicado estado de salud de Marguerita, un antiguo amor, por lo que abandona apresuradamente la ceremonia. (FILMAFFINITY)

23/01/22

Desejo Humano, Human Desire, 1954, Fritz Lang

O filme no iutubi aqui

Os planos iniciais de Desejo Humano conduzem o espectador por longos trilhos de trem, inserindo-o em um movimento contínuo, um fluxo de imagens. Ao longo do filme – o qual boa parte transcorre dentro de trens -, esta movimentação da câmera sempre acompanhará as transições, como que para indicar um deslocamento perene. Uma das últimas obras da fase hollywoodiana de Fritz Lang, o longa trabalha constantemente com essa ideia de movimentação, sempre transitando entre os estados e os desejos.

Um ex-combatente da Guerra da Coreia e maquinista finalmente retorna a sua casa, onde conhece a esposa de outro funcionário das ferrovias e passa a se envolver com ela após a ocorrência de um assassinato motivado por ciúme e dinheiro por parte de seu marido. O deslocamento está presente na narrativa mesmo no próprio retrato dos personagens: o ex-soldado que retorna ao lar para pilotar trens, a busca pela mulher amada e o vai-e-volta consigo, o crime ocasionado por uma condição intermitente. Tudo isso atrelado ao desejo, a este elemento da psicologia humana que catalisa todas as movimentações.

Lang procura elaborar uma obra cujo suspense e drama se entrelacem, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo assustadora, em certos momentos, e melancólica. Alternando o protagonismo entre o maquinista solitário e apaixonado e a esposa cúmplice do crime, a própria transição entre estas personalidades para progressão da trama implica um deslocamento constante de pontos de vista. Ora nos pegamos encarnados na alma daquele homem quase ridículo com a pose de galã solitário, ora estamos avidamente envoltos na condição dupla da esposa: cúmplice e amante mentirosa. É como se sempre houvesse uma camada a se desdobrar – assim como as mentiras da personagem, que vão sempre se desfazendo, aos poucos, em verdade.

E essas camadas e movimentações estão sem dúvidas atreladas ao desejar – sexualmente, financeiramente ou socialmente. Seja o desejo de uma vida idealizada (voltar aos trens, ir ao cinema), seja o desejo pelo outro como corpo diferente, como amor construído, ou seja pelo dinheiro mesmo. Mas todos estes elementos estão amarrados de maneira a evidenciar que há sempre uma falta, que a solução para os problemas sempre acarreta em um infortúnio do outro lado. Assim, o assassinato leva ao fim de uma relação e o desejo pelo outro leva à mentira e ao engano.

E Lang filma muito bem tudo isso. Há muitos planos fechados em rostos cuja expressão é contida, mas carregada de um peso emocional vibrante. Os confrontos são cercados de tensão através de quartos fechados com uma câmera que sempre se posiciona na lateral, revelando um espaço mais dilatado do que aquele esperado pela realidade. Soa curioso como justamente os momentos de maior carga emocional se realizam sempre no plano contido, no sufocamento.

A morte, o desejo, a mentira, todos estes elementos da psicologia humana se fazem ali, entre quatro paredes, quase como um segredo. Paralelamente, os únicos momentos de desafogo, de respiro, se dão nos trilhos de trens ou nas casas confortáveis, desarrumadas. Um confronto de espaços cadenciado pela movimentação das perspectivas.

Desejo Humano é um filme que se usa de uma roupagem tradicional de suspense para adentrar nas dimensões psicológicas do sujeito. Lang filma de maneira muito consciente e, ainda que em alguns momentos pareça perder aquilo que está em mente, encarna todo seu passado de cineasta consagrado para criar ótimos momentos. Um dos últimos filmes de sua carreira nos EUA, mas ainda apresentando um grande diretor. GABRIEL ZUPIROLI 26 de junho de 2021

23/01/22

A Besta Humana, La bête humaine, 1938, Jean Renoir

A Besta Humana, Eduardo Kaneco , 09/12/2017

Apesar de considerado hoje um dos melhores filmes de Jean Renoir, A Besta Humana não é unanimidade. Um dos maiores críticos de cinema da França, André Bazin, quando escreveu sobre o filme, restringiu-se a opinar que Renoir realizou um filme melhor do que o fraco romance de Émile Zola. Enfim, o que é inegável é a ousadia do diretor.

A força do filme A Besta Humana está nas imagens. Logo no começo, após uma desnecessária introdução sobre o romance de Zola, entra nas telas o trem. Poderoso, agressivo, a sua fornalha queima ardentemente, o apito soa como um grito humano, as engrenagens movem velozmente suas rodas. Renoir posiciona, com coragem, câmeras em uma locomotiva real, a centímetros dos postes e das paredes dos túneis ao longo dos trilhos. Sem dúvida, essa opção por filmar em locação proporciona um realismo que fortalece o filme.

Então, a apresentação de um dos personagens principais vem na sequência. Quem comanda com destreza a locomotiva é Jacques Lantier (Jean Gabin), vestindo máscara de proteção, um acessório que simboliza sua ocasional crise de transtorno de identidade.

A trama

Quando o trem chega à estação Le Havre, surge outro protagonista. Roubaud (Fernand Ledoux) é o chefe da estação, um funcionário da ferrovia como Lantier. Ele é marido da personagem feminina mais importante do filme, Séverine (Simone Simon). O relacionamento do casal não é dos melhores, e se deteriora de vez quando Lantier descobre que sua esposa foi amante de seu padrinho, o ricaço Grandmorin. Rancoroso, Roubaud assassina esse ex-amante, forçando Séverine a ser sua cúmplice.

Em paralelo, descobrimos a faceta obscura de Lantier, quando ele tenta estrangular uma jovem, após forçar um beijo. O trem se aproxima e o faz voltar à razão. Ele declara que esse desvio de comportamento ele herdou dos ascendentes alcoólatras. Como Lantier se encontrava próximo do local do assassinato de Grandmorin em um trem, ele acaba conhecendo Séverine. Em pouco tempos, os dois se tornam amantes, mas reviravoltas desencadearão um destino trágico.

A direção

No entanto, talvez encontremos a maior ousadia de Renoir na sequência da nova tentativa de estrangulamento de Lantier. Ao invés de manter a câmera no local da ação, um corte leva as imagens para uma festa, onde um cantor interpreta com humor a canção “Le Petit Coeur de Ninon”. Quando retorna ao quarto, a vítima já está morta.

Além disso, a estória também é bem corajosa. Em tempos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, A Besta Humana antecede o conceito de não aceitar o maniqueísmo. Ou seja, os personagens não são totalmente bons ou maus. Na verdade, os três protagonistas são capazes de matar e de trair, e a guerra logo viria a colocar os seres humanos em xeque.

Por outro lado, a trilha sonora, composta por Joseph Kosma, se destaca como o ponto fraco de A Besta Humana. Em muitas cenas, suas melodias e arranjos musicais não combinam com o que se passa na tela. Por exemplo, os momentos de suspense recebem uma trilha com tons alegres, que acabam afastando o sentimento de inquietação do espectador.

Ainda assim, A Besta Humana envolve o espectador, ansioso por conhecer o destino dos personagens que se afundam numa decadência moral da qual não poderão escapar. Nesse sentido, encontramos no longa metragem características de film noir.

Por fim, surge Lantier novamente no comando de uma locomotiva, controlando com destreza as forças desse animal motorizado. Porém, contraditoriamente, agora sabemos que ele é incapaz de conter seu impulso assassino.

La Bête Humaine - Jean Renoir (1938)

Sobre o filmes de 1938 e a refilmagem de 1954 (Georges Sadoul)

O diretor (Jean Renoir), no filme de 1938, tinha apenas uma vaga lembrança do romance, que está longe de ser o melhor de Zola, e cujos três heróis são Atridas https://pt.wikipedia.org/wiki/Atridas modernos, que a hereditariedade condenava aos piores crimes. (...) Renoir escreveu um roteiro que manteve do romance sobretudo “uma história de amor, no cenário de uma estrada de ferro”.

A abertura, mostrando como um documentário o trajeto Paris - Le Havre visto de uma locomotiva, obra – prima de montagem e eficiente simplicidade foi completada por outra sequência menos impressionante mas igualmente bela, mostrando a vida dos ferroviários em trânsito. Renoir caracterizava assim, desde a exposição, o caráter social de seu herói, apresentando-o no trabalho. Seu impulso para o homicídio manifestava-se (com discrição e força) na breve cena em que Lantier (Jean Gabin) quer matar uma mulher (Blanchette Brunoy) que se entrega a ele, enquanto passa um trem. Em seguida vem o drama, cujos três atos são igualmente admiráveis: o assassinato cometido num expresso por Roubaud (F. Ledoux), a tentativa de matar esse último, no cenário noturno dos trilhos, e por fim o estrangulamento de Severine (Simone Simon).

“Eu tendo a reencontrar a unidade de ação, antes de retornar à unidade de lugar e de tempo” escrevia então Renoir. A obra, sem dúvida superior à Grande ilusão, não chegou a ser um fracasso comercial, mas seu sucesso foi travado por ataques de alguns. (...)

A Besta Humana é transposta para os Estados Unidos contemporâneo. Repetindo Lang: “O filme do Renoir é muito melhor. Eu tinha um contrato, tive que me render ao produtor, que me disse: ‘Não queremos perversão sexual, mas um jovem americano bem correto’. Depois tivemos muita dificuldade para achar uma empresa ferroviária que não nos dissesse: ‘Em nossa linha? Um assassinato? Impossível’”. Autocrítica um pouco severa: várias sequencias são muito boas, dominando a vida ferroviária. (Georges Sadoul, Dicionário de filmes, pp. 55 e 56, L&PM, 1993)

24/01/22

Glória, Série de TV, 2021, Pedro Lopes

'Glória’ retrata aventura fictícia, mas com fundo de verdade

Patrícia Kogut, 21/11/2021

Séries ambientadas na Guerra Fria costumam ter poucas cenas de derramamento de sangue e muita tensão. São os espiões e seus truques e gadgets sensacionais que puxam essas tramas. Assim foi com “The americans”, que já pode (pode sim) ser considerada um clássico. Com “Glória”, primeira produção portuguesa lançada pela Netflix, é um pouco diferente. É que o período retratado na trama — o início dos anos 1970 — coincide com as guerras coloniais.

Angola está convulsionada, assim como Moçambique e a Guiné. Portugal envia suas tropas para tentar conter os movimentos de independência. Esse enredo (dirigido por Tiago Guedes) inclui flash-backs na África, onde o protagonista, João Vidal (Miguel Nunes), lutou, ficou traumatizado e foi recrutado pela KGB.

João Vidal é engenheiro. Ele chega à aldeia de Glória do Ribatejo para trabalhar na RARET, como se chamava uma célula americana que transmitia propaganda ocidental via ondas de rádio para os países do Bloco do Leste. A Polônia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia e a Hungria estavam na rota dessas mensagens. Em menor medida, os americanos também recebiam um contrafluxo de informação secreta da Cortina de Ferro. A trama é fictícia, mas a Rádio Retransmissão (RARET) realmente funcionou na Glória do Ribatejo com a proteção relativa dos salazaristas.

João se habilita ao trabalho técnico, mas a realidade oculta é outra. Ele foi muito bem treinado por Moscou. O personagem é interessante por suas múltiplas facetas. Seu pai, Henrique (Marcello Urgeghe), ocupa um alto posto no governo Salazar. Depois que o ditador morre, passa a ministro de Marcelo Caetano. João é bem educado e transita bem entre os americanos. Finalmente, conta com as doses necessárias de idealismo e frieza para atuar como agente secreto.

“Glória” tem tensão, ação e romance. O fraco de seu herói são as mulheres e ele se envolve com Carolina (Carolina Amaral), funcionária da lanchonete. A história se abre em subtramas de fôlego. Um exemplo é a do médico Miguel (o ótimo ator brasileiro Augusto Madeira); outra, a do casamento infeliz de Sofia (Maria João Pinho), que sofre violência em casa.

A reconstituição de época é minuciosa, mas, eventualmente, cai na ingenuidade. Os exageros do esforço formalista embaçam a naturalidade, criando um “degrau”. Um exemplo: os carros antigos são tão numerosos nas cenas que o resultado é eventualmente artificial, de encenação. O mesmo acontece com as locações, todas elas lindas e... com cara de locações. Mas nada disso atrapalha seriamente a série e Portugal faz uma estreia muito feliz na Netflix. São dez episódios. O primeiro terço parece confuso e morno. Mas, do meio para o final, a voltagem sobe muito até chegar a um encerramento surpreendente. Merece toda a sua atenção.

24/01/22

Reação Mortal, Motorcycle Gang, 1994, John Milius

O filme no iutubi aqui

Casal em crise põe de lado as diferenças quando a filha é raptada por gangue de motociclistas. O pai, um ex-militar das forças armadas, decide reagir à sua maneira.

24/01/22

A Revolta dos Gladiadores, La rivolta dei gladiatori, 1958, Vittorio Cottafavi

O filme no iutubi aqui

Marcus Numidius (Ettore Manni), um tribuno romano enviado à Armênia para conter uma revolta de gladiadores, captura o líder popular dos rebeldes, Aselepius (Georges Marchal). A Princesa Amira (Gianna Maria Canale), com ambições de ser rainha e com inveja da popularidade Asclepius, planeja sua morte na arena.

25/01/22

Cães Raivosos, Cani arrabbiati, 1974, Mario Bava

O filme no iutubi aqui

Rabid Dogs, ficou conhecido como "o filme perdido de Mario Bava" desde 74, quando o financiador da produção morreu, impedindo seu lançamento. Porém, vinte anos depois esta pérola foi resgatada da obscuridade por uma companhia de cinema. No filme, três assaltantes em fuga da polícia sequestram uma jovem mulher, um homem e seu filho doente, os colocam no carro e pegam estrada.

Crítica | Cães Raivosos, Matheus Petris

Existe uma espécie de contradição Baviana proposital nos planos iniciais de Cani Arrabbiati (Rabid Dogs): Bava inicia seus filmes, quase sempre, como uma carta-resumo; aqui, isso acontece e não acontece ao mesmo tempo. Diferente, portanto, dos momentos iniciais de La frusta e il corpo (The Whip and the Body) (de que falei aqui), e da denotação de “caminho sem volta” ou de “novo percurso”, exemplificados pelos planos do avião chegando, no início dos filmes La ragazza che sapeva troppo (The Girl Who Knew Too Much) e Gli orrori del castello di Norimberga (Baron Blood).

O primeiro plano do filme é um plano fixo: uma cortina rosa avermelhada esconde o corpo de uma mulher que, de costas, parece gritar por socorro, um grito de dor e agonia. A câmera se afasta lentamente, até que uma janela é revelada: a mulher também está “protegida sob uma janela” – ou, sendo vigiada. Sem cortes, o plano volta a se fixar, enquanto os créditos percorrem a tela. Mesmo que exista uma natureza agonizante, o plano nos passa um tom de mistério e de quietude; porém, seremos expostos justamente ao contrário nos planos que se seguirão.

O motorista (protagonista da trama) é indicado rapidamente, de puro relance. Feito isso, um plano-detalhe é feito de seu relógio, criando um raccord de movimento – tão comum no cinema de Bava – ao extremo oposto, o relógio do líder da gangue de assaltantes. Em ambos os casos, há uma urgência no tempo, uma conotação de pressa, e nenhum tipo de serenidade ou quietude pode ser vislumbrada. A relação entre tempo e espaço é clara, os opostos irão colidir em algum momento. Pensemos por um segundo em outro exemplo: um raccord similar foi usado em Baron Blood, no aperto de mão entre professor e protagonista, que sintetiza o obstáculo que ele enfrentará; a troca de posições do plano no raccord denota também essa colisão. A urgência do tempo é claramente retratada na cena do assalto, com cortes extremamente rápidos (incomum em Bava): temos uma peculiar cena de ação.

A natureza humana – ou a falta dela – é outro ponto essencial para entender o cinema de Bava. Neste filme, em específico, temos certeza disso. Enquanto a fuga se mostra mais dificultosa do que os assaltantes imaginavam e pessoas inocentes são feitas como reféns, eis que surge o momento da primeira barreira rompida. Somos enganados, as expressões dos personagens são de pavor, mas o pavor será por eles mesmos conferido. Os inocentes que percorrerão o caminho a seguir, são inseridos ao mero acaso de uma espécie de “destino”, e não por um plano por eles arquitetado.

A primeira mulher sequestrada irá até o final do caminho, junto ao personagem que nos foi apresentado no início. Eis o momento da colisão: o sequestro dele e do carro. Nesse momento é que o caminho começa, esse percurso sinuoso e cheio de obstáculos que está por vir, que obviamente terá um fim, seria o fim ou uma tragédia?

O terror psicológico que emana dos personagens é potencializado conforme o caminho é percorrido. Quando o perigo aumenta – seja na visão dos assaltantes ou dos reféns –, mais terror é provocado e distribuído, entre os passageiros daquele enxuto carro. Em um dia de muito calor, com o carro lotado, os nervos estão acima dos limites. A escolha pelos closes, durante as cenas internas no carro, provoca ainda mais agonia.

O motorista se mostra esperto, além de persuasivo; e aos poucos consegue ditar determinadas ações, falando diretamente com o líder, que em teoria seria o cérebro da gangue (tendo em vista que os outros seriam como o corpo, só que um corpo sem cérebro). O pouco de sanidade que resta aos malfeitores aos poucos se esvai, junto ao caminho que segue e continua ardilosamente terrível.

A ruptura da sanidade também chega aos reféns: a primeira mulher sequestrada chega a seus limites. Em um momento oportuno, tenta fugir. Em uma sequência extremamente claustrofóbica, novamente com rápidos cortes, ela corre aos milharais: perceptível é sua luta, mas também será em vão visto que não chegará a lugar algum. Quando é raptada novamente, ela é obrigada a urinar na frente dos dois comparsas. Neste momento, fica clara que a insanidade já tomou conta dos dois personagens e que, provavelmente, ela não sairá ilesa desse percurso.

Sob a constância do percurso, o motorista continua tentando exercer certa influência sob o líder e, em certa medida, alcança mais alguns feitos, feitos estes que fazem com que uma briga interna seja iniciada. A tensão paira no ar, aliada aos conflitos internos, o intérmino do percurso, o clima abafado. É chegado o embate entre eles mesmos. Mais mortes estão por vir. Mais corpos serão reunidos.

Em outro obstáculo, eis que surge um posto – onde entrará mais um corpo sob seus caminhos. Corpo esse, que será desovado junto ao outro: plano geral, ligeiro plongée, o afastamento lento da câmera mostra a imensidão do local e a relação corpo/espaço, relação que tomou conta de todo o percurso e filme. A urgência do tempo e a pseudo-serenidade apontadas no início do filme se chocam aqui novamente, talvez como justificativa. Enquanto que as vítimas aumentam, os locais de desova se mostram sempre mais abertos, mais espaçosos, assim como os próprios planos. A reflexão final, mesmo que aliada a uma surpresa, sinaliza que os corpos demorarão a ser encontrados, o tempo correrá de forma inversa, ou seguirá seu fluxo natural.

25/01/22

Irene, a Teimosa, My Man Godfrey, 1936, Gregory La Cava

O filme no iutubi aqui

Crítica: Irene, A Teimosa (1936)

A Comédia ligeira brilhou soberana na década de 30 e 40 nos EUA. Desse delicioso legado guardamos na memória mais facilmente os nomes de George Cukor, Ernst Lubitsch, Hawks, Capra (que se valeu do gênero mais o aprofundou ao seu mundo), McCarey e Sturges. Wilder exploraria como diretor tal veio bem mais tarde na década de 50, mas o seu estilo é mais corrosivo (genial porém), tendo contribuído nessa época como roteirista de algumas pérolas (A Oitava Esposa do Barba Azul, Bola de Fogo, Ninotchka – o que por si só bastaria para eternizá-lo na História da Sétima Arte). Outros diretores simplesmente jazem esquecidos, apesar de possuírem obras que merecem atenção do cinéfilo atento. Casos de Leisen (que se valia de roteiros de Sturges) e La Cava (que era tinha experiência anterior com animações). Iremos colocar nossa atenção sobre uma de suas obras aqui.

O que mais me encanta nesse gênero é a originalidade de suas premissas: “Aqui duas irmãs desocupadas e mimadas participam de uma gincana onde devem levar um mendigo até um clube onde membros da sociedade privilegiada participam de jogos absurdos com o objetivo de preencherem o vazio existencial de suas vidas. Num lixão improvisado sobre uma ponte elas se deparam com Godfrey (William Powell) e tentam o convencer a ir com elas. A menos arrogante das irmãs consegue convencê-lo e ela fatura a gincana. Como forma de agradecimento (ela sempre perdia para a irmã) ela resolve contratá-lo como mordomo. O homem aceita e descobre que terá de conviver com uma família de excêntricos malucos que a custa do dinheiro que possuem, cometem de enormes extravagâncias, ignorando assim a realidade social que vigora no país naquela época. Godfrey terá a missão de retirá-los do estado de inconsciência e mergulhá-los na realidade, tendo ainda de garantir seu emprego para não retornar as ruas, de onde escapara.”

Precisamos, para aprecia-lo melhor, lembrarmo-nos do contexto em que foi produzido. Os EUA passavam pela maior crise de sua História. O desemprego e a fome campeavam pelo país. Capra se encaixara nessa realidade com suas obras da qual se exalava um otimismo político, social e econômico e ousava em obras onde se depreendiam acentos socialistas como Adorável Vagabundo e O Galante Mr Deeds. Da parte de La Cava poderíamos (pela sua formação anterior) uma obra mais subversiva e anárquica, já que trabalha aqui com um roteiro que se ancora no choque das classes sociais. No entanto ele encaminha a historia para um terreno mais cômodo, deixando de lado temas políticos oportunos, mas que poderiam soar muito subversivos.

Assim o filme apenas insinuará alguns temas e o roteiro tratará de colocar o mendigo/mordomo como alguém riquíssimo que optou por descer de sua torre de marfim para melhorar a realidade que o cercava. Essa revelação quando o filme já se adiantava, frustra um pouco o expectador moderno. Mas, no entanto torna crível o perfeito domínio do ambiente em que se ele enfiou, com uma diferença primordial: Ele mostra qual deve ser o comportamento dessa classe social. E por ser mais rico, acaba por ser o porta voz dessa classe: salva a família da bancarrota, as filhas se dão conta de como foram ridículas, sendo egoístas, imaturas e superficiais. E o próprio Godfrey expande esse ensinamento além. Sua própria família se dá conta de que é se investindo no trabalho que se reerguerá a nação, uma lição aos especuladores e políticos de todos os tempos.

Ainda que o discurso soe ultrapassado e datado, o filme é considerado como um dos ápices da comédia ligeira, graças as interpretações, aos diálogos saborosos e a precisão rítmica da mise em scène. La Cava com esses 3 elementos conseguia reger um concerto em elevada interpretação desde o inicio até o fim. As excentricidades da família e do protegido possuem uma ternura adocicada e desembocam em verdadeiros absurdos (pertinentes, mas absurdos).

O diretor com uma elegância hoje esquecida coloca os personagens em situações pouco comuns: a biblioteca vira uma estrebaria, os jantares são regados a declamações de um protegido de madame sem talento algum, um verdadeiro chupim (Carlo - Misha Auer, O professor Boris Kolenkhov de “Do Mundo Nada Se Leva – indicado ao Oscar).As interpretações de todo o elenco cativam: Gail Patrick cria uma Cornelia pretensiosa que não recua diante de nada; Carole Lombard, que tão bem sabia criar jovens caprichosas totalmente desconectadas da realidade, é uma comediante nata. Ela nos rouba deliciosos sorrir ao simular pesadamente um delíquio para punir o homem que nega seus avanços. Aliás foi o primeiro filme indicado em todas as categorias de atuação. Se eu fosse definir o estilo de La Cava diria que seria no tocante a temática social um Capra e pelos diálogos um Cukor (devido a acidez desses). Já a mise em scène e o timming dos diálogos é uma mistura de Lubitsch e McCarey. Precisava conhecer mais obras suas. Somente vi essa.

Agora se o restante for tão promissor quanto isso será muito bom. Lamentavelmente as cópias (DVD) que nos chegam são descuidadas. Uma pena já que a obra merecia um maior carinho. Talvez também melhor seria se tivéssemos adotado o título dado em Portugal: Doidos Milionários. Tem muito mais a ver que o usado no Brasil.

25/01/22

Vênus, Deusa do Amor, One Touch of Venus, 1948, William A. Seiter

O filme in vimeo

Sobre Ava Gardner (1922–1990) https://www.imdb.com/name/nm0001257/

A Deusa do Amor é uma comédia romântica que conta a história sobre o jovem vitrinista Eddie Hatch (Robert Walker) que beija uma estátua da deusa Vênus que está exposta em seu trabalho. O problema começa quando a estátua vem à vida sob a forma de de uma linda mulher (Ava Gardner). Agora, Eddie está realmente em apuros: ele terá que lidar com os ciúmes de sua namorada e tentar resistir aos encantos da estonteante e apaixonada Deusa Vênus. (Filmow)

26/01/22

O Golem, Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920, Paul Wegener e Carl Boese

Art Department: Edgar G. Ulmer, set designer (uncredited)

O filme no iutubi aqui

Com origem em 1847 numa coletânea de contos judaicos, o Golem significa "tolo", uma criação feita a partir do barro e com a alma animada através processos mágicos. Também faz referência a "uma substância incompleta" que apresenta uma certa santidade, porém incapaz de falar. Esse filme foi feito em 1920, é a adaptação cinematográfica da narrativa clássica da história ambientada em Praga do século XVI.

O rabino Judá Loew ben Betzalel, tenta usar o processo de permuta de palavras, como fez Raba, mas levaria alguns anos, então resolveu-se compactuar de forma "salomônica" com um espírito da Goetia, que certamente em seguida, vem cobrar seus serviços. Assim o Golem de guardião do gueto contra os anti-semitas de torna-se um destruidor. O Golem, é considerado uma das obras-primas do expressionismo alemão, sendo referência para a criação de homunculus, Frankeinstein e desenhos da minha época como "A Coisa". Para quem aprecia leitura, o livro é de rápida leitura e possui várias versões.

O GOLEM, COMO VEIO AO MUNDO - 1920

Golem, o Monstro de Barro, Le golem, 1936, Julien Duvivier

Filmes (o de 1920 e o de 1936) inspirados por uma lenda na qual o Rabi Loew cria um autômato, Golem, que se revolta contra o imperador e também contra seu criador. A versão de 1920 é a melhor, com imponentes cenários construídos (não-expressionistas) e impressionante composição de Paul Wegener, estátua que anda, na qual deve ter-se inspirado mais tarde Frankenstein, e bela movimentação de multidão. O roteiro acentuava a revolta de Golem contra seu criador, enquanto o de Duvivier, 1936 (bem menos importante, embora não desprezível) tinha com palavra de ordem: “a revolta é a lei do escravo”. O filme terminava com uma impressionante destruição dos antissemitas. A primeira versão parece ter sido uma das primeiras realizações artísticas do cinema na Alemanha. (Georges Sadoul, Dicionário de filmes, p. 170, L&PM, 1993)

27/01/22

Anjo ou Demônio? Fallen Angel, 1945, Otto Preminger

O filme no iutubi aqui

Sobre Anne Revere

Anjo ou Demônio? Luiz Carlos Merten , 12 de março de 2010

Conta a lenda que Joseph L. Mankiewicz, querendo obter determinado efeito – uma expressão de enfado, ou irritação – de Linda Darnell em ‘Quem É o Infiel?’ (A Letter to Three Wives), mostrou-lhe a foto de Otto Preminger. Linda, realmente, começou detestando Preminger, quando fizeram ‘Fallen Angel’, Anjo ou Demônio?, em 1945, mas depois vieram ‘Noites de Verão’ e ‘Entre o Amor e o Pecado’ (Forever Amber) e a relação melhorou, embora não conste que o grande Otto tenha sido amante de Linda, como foi de outras estrelas sob sua direção, antecipando Roberto Rossellini e François Truffaut, que adoravam dormir – metaforicamente falando – com suas atrizes.

‘Fallen Angel’ está sendo lançado em DVD pela Cult Classics, no mesmo pacote que inclui ‘Os Vivos e os Mortos’, de John Huston. Pretendo falar mais de Preminger, depois. Agora, o assunto é especificamente ‘Fallen Angel’. Vienense de nascimento, Preminger foi ator e diretor, de teatro e cinema, na Áustria. Foi lá que começou a dirigir, no começo dos anos 1930. Nos EUA, o turning point de sua carreira foi em 1944, na Fox, quando foi designado para produzir ‘Laura’ e terminou demitindo o diretor Rouben Mamoulián, para assumir o comando do filme que virou marco do cinema noir.

Alguns elementos, senão vários, indicam que Preminger, ao encarar o desafio de ‘Fallen Angel’, talvez estivesse querendo reproduzir o êxito de ‘Laura’. O clima noir, o fotógrafo Joseph LaShelle, o músico David Raksin, o ator Dana Andrews… Apesar dessa proximidade os universos dos dois filmes são muito diferentes. Em ‘Laura’, o detetive Dana Andrews investiga o desaparecimento da personagem-título e, antes mesmo que o perceba, está apaixonado pela mulher que, no começo, é apenas um corpo num quadro. Em ‘Fallen Angel’, Dana Andrews de novo investiga, mas agora ele é suspeito do assassinato de uma garçonete.

‘Laura’ passa-se em ambientes cosmopolitas e sofisticados de Nova York e remete à tradição europeia, na qual o diretor, até por formação, se inscrevia. Não é por acaso que o personagem de Clifton Webb, Waldo, na cena da festa, recepciona seus convidados falando francês. Em ‘Fallen Angel’, o ambiente é mais pobre e, de certa forma, sórdido. Dana Andrews faz um sujeito quebrado, financeiramente, que chega a cidadezinha da Califórnia e a bancarrota econômica vira sinônimo de bancarrota moral. Numa entrevista nos anos 1970, Preminger não foi muito lisonjeiro com o filme. Admitiu não se lembrar muita coisa e disse que foi um dos trabalhos que aceitou por estar preso a contrato na Fox. Andrews se envolve com a garçonete Linda Darnell, mas, como ambos são duros, ele resolve dar um golpe – se envolvendo com a herdeira Alice Faye, mas há um crime e a história toda se complica.

Linda se sentia prejudicada por Preminger, que estaria privilegiando a personagem de Alice. E justamente a presença da estrela dos musicais, num raro papel dramático – e o seu último como estrela –, contamina (enfraquece?) a estrutura dramática de ‘Fallen Angel’. No limite, ninguém ficou contente com o filme. Alice, que havia recusado 16 roteiros, sucessivamente, disse que o todo poderoso Darryl Zanuck, querendo promover sua protegida Linda Darnell, fez alterações na montagem que a prejudicaram.

Linda achava que Preminger dava atenção demais a Alice e o diretor se queixava do Código Hays, que implicava com as cenas de violência e até com uma de Dana Andrews na cama com Alice Faye, que ele considerava crucial. Não é descabido pensar que foram os problemas de Preminger com a censura da indústria, em ‘Fallen Angel’, que fortaleceram nele a decisão de lutar por liberdade de expressão e, nos anos 1940 e 50, como produtor e diretor, ele fez guerra às restrições do Código, na tentativa de transformar o cinema de Hollywood numa forma de expressão mais adulta. Mas apesar da insatisfação do próprio autor, não será perda de tempo, para o espectador, (re)ver ‘Fallen Angel’.

Até onde me lembro, o trabalho de câmera é prodigioso, com movimentos fluidos que, na verdade, eram uma das marcas de Preminger. Ele pode não ter inventado o plano sequência, mas foi dos primeiros a basear sua mise-en-scène no movimento contínuo do plano.

28/01/22

Diário de um Jornalista Bêbado, The Rum Diary, 2011, Bruce Robinson

O filme no iutubi aqui

Review: The Rum Diary (2011), The Film Cynic

The source novel of The Rum Diary was first written by a young Hunter S. Thompson in the early 1960s, but went unpublished until 1998, when Thompson mania was reaching new heights as Johnny Depp ushered Fear and Loathing In Las Vegas to the big screen. Thirteen years after it was finally published, and six years after Thompson’s death, Depp does the same again with this Diary from the author’s early days, written before he rejected fiction to become the Doctor of Journalism so beloved of many a fan of finest American wit and peyote.

Like Terry Gilliam’s Fear and Loathing, Bruce Robinson’s adaptation has a choice: please the fans or reach beyond to the ‘fucking reptile zoo’ that is the cinema lobby. Gilliam kept it niche but, in adapting and directing this most reluctant of debut novels, Robinson opts for the latter; to judge from the confused and utterly reprehensible blather emanating from those pus piles of teenagers sitting in the row behind this critic at the screening, he may have made the wrong choice. Watching functioning alcoholic Kemp (your Thompson stand-in for the evening, played by Depp) try to write anything for an English-language rag in 1960s Puerto Rico is not the trip we’ve been promised. If the film is not bathed in sunshine reflected off the blue waters and Amber Heard’s ruby lips, it’s a grimy little cesspool inhabited by wimps and/or drunks with little concern beyond themselves (though personal hygiene isn’t a priority either).

When not sneering at incompetent editor Lotterman (Richard Jenkins and a horrible toupée) Kemp gets into hijinks accompanied by photographer Sala (a sweating and roly-poly Michael Rispoli) before being roped into a property scam by Sanderson (Aaron Eckhart in ‘smarmy bastard’ mode) and eyeing up Sanderson’s fiancée (Heard, hubba-hubba). All these plots have moments to seduce the eye and tickle the funny bone (Giovanni Ribisi, take a bow as a pickled cousin of Jack Sparrow), but all the jewel-encrusted turtles in the Caribbean can’t overcome episodic plotting that drops plotlines and picks up others on a whim.

Thompson appreciated a certain disorder, but this is insanity at its most inane. There are episodes (dropping acid, rescuing a car, running from local yokels), but there is no story. Laughs come only in perioic fits, whilst attempts at Thompson-esque melancholy feel shoehorned in; like rum followed by an absinthe chaser, these disparate elements simply will not mix.

If you want a definitive take on alcoholism from Robinson, Richard E. Grant did it best whilst demanding “cakes and fine wine!” Thompson has been better handled on celluloid (for best results, try Where The Buffalo Roam); The Rum Diary is just too unwieldy to survive the transition from page to screen. His leaping from styles of Mencken to FitzGerald to Hemingway and to his own inimitable style held the ramshackle plots together on the page; there’s no such luxury here, only a dissatisfied mess from people too blinded by Thompson’s brilliance to notice.

28/01/22

Titane, 2021, Julia Ducournau

Crítica | Titane (2021)

Uma existência baseada em instintos primitivos, por Luiz Santiago 4 de novembro de 2021

Expressões como “o corpo é um templo” e “o corpo é uma máquina” chamam a atenção para o funcionamento intricado e muitas vezes misterioso desse invólucro que nós vestimos. Na primeira expressão, fala-se do caráter quase místico de nossa existência, e num aspecto prático, chama para o fato de sermos ou sofrermos as consequência de tudo aquilo que ingerimos ou a que submetemos o nosso corpo. Na segunda, chama-se atenção para a precisão com que certas engrenagens são ativadas em situações bem diferentes: durante o sexo, durante a fuga em uma situação de perigo, durante o contato com alguém que se quer. Mas seja como templo ou como máquina, nossa razão e olhar para o corpo sempre encontrarão um ponto cego. A fonte de nossa energia psíquica, de onde brotam os instintos, os impulsos orgânicos e os desejos inconscientes. Em Titane, filme da diretora francesa Julia Ducournau, temos a história de uma personagem inteiramente ancorada nessa camada de pulsões da existência.

Na fotografia, a tônica é o neon. Após a excelente sequência de abertura, onde temos não apenas uma definição precisa e chocante da personalidade de Alexia (em sua fase adulta interpretada por Agathe Rousselle, num excelente trabalho de introspecção psicótica que dá lugar à fragilidade do afeto e da maternidade no fim do filme), mas o estabelecimento de uma relação da personagem com um carro, o filme ganha um ritmo e um encadeamento de eventos que chocam e enojam de maneira quase insuportável, tudo embebido naquela luz leitosa que, quanto mais aparece na tela, mais cria a sensação de espaços doentios e povoados por pessoas aparentemente normais que têm muita coisa a esconder. Se a diretora explorasse isso em seu filme, seria uma espécie de neolynchiana, mas ela não está preocupada com esse aspecto das relações sociais. Sua preocupação é a exploração dos corpos a partir de uma pessoa, a protagonista, que através da mais crua violência segue cavando o buraco de sua solidão e isolamento.

Alexia não tem perspectiva de vida. Fala pouco, age de maneira mecânica e dá vazão irrestrita aos seus prazeres. Pelas lentes de Ducournau, isso se torna um bailado de sangue e outros fluídos, quase sempre ligados ao prazer sexual. A erotização em Titane é daquela que abraça a maldição clichê do slasher: “transou, morreu“. E nessa mistura de Viúva Negra com fêmea de Louva-Deus, Alexia segue pela vida. O gozo e o sangue, em Titane, são magnéticos. Eles precisam estar juntos e, na primeira meia hora do filme, fica até difícil definir qual atitude da personagem gera uma dessas “consequências”, pois para ela chega a ser a mesma coisa. É nessa esfera niilista que o absurdo entra no filme e faz sua morada. O total vazio dessa mulher e a nula perspectiva para ela até como construção de personagem (ou estaríamos diante de um pornô-de-tortura-e-assassinato de 108 minutos de duração) é suprida por duas situações nada usuais: uma de caráter fantástico (o ‘sexo carroal‘) e outra de relações interpessoais (o psicanalítico ‘encontro com o pai‘).

Julia Ducournau dirige Agathe Rousselle como um motor de reações instintivas, e a atriz traz isso à tona com olhares penetrantes, às vezes com um ângulo capaz de dar medo por sua total força de intimidação e também sugerir sentimentos como desejo e ira. O espectador se acostuma com esse cotidiano de Alexia e até experimenta a estranheza de tons cômicos em alguma parte de seu modus operandi, algo que em certo momento me trouxe à mente o fio condutor de Von Trier em A Casa Que Jack Construiu. O que difere Alexia daquele personagem de Matt Dillon é justamente o propósito. Apesar de mover-se empurrado por um determinado instinto, Jack tinha algo em mente. Ele pretendia alguma coisa. Já Alexia é uma espécie de zumbi social, vivendo às cegas à procura de prazer, seja ele o do contato sexual com outra pessoa, seja ele o de matar outra pessoa. E o que ela quer fazer com isso, sobre isso? Absolutamente nada. Ela é a perfeita figura de um trauma que revestiu de titânio uma personalidade já bastante perturbada. E para personagens assim, o que normalmente encontramos — pensando em abordagens majoritárias — nos cinemas? A transformação ou a redenção através de alguma força externa, claro! E quando decide puxar essa trilha para o filme, a diretora assina as motivações que fazem a obra cair consideravelmente de qualidade.

E não falo aqui apenas de uma qualidade narrativa, com destaque para o foco na personagem, nas coisas que faz e no horror que espalha ao seu redor. Falo do ritmo que o filme ganha em sua segunda metade, um andamento mais simples em todos os núcleos. Para não dizer que é a única coisa que sobra, é verdade que temos a interessante e seca passagem entre os espaços cênicos, com cortes abruptos que normalmente indicam continuações metafóricas de uma situação para outra, mas em comparação à administração do tempo, antes, o filme se suaviza. Com mais tempo para respirar, vemos a força externa (na figura de Vincent Lindon) agir sobre Alexia, que fisicamente passa por transformações e pelo contato com um tipo de figura que nunca fez parte de sua vida, pois até mesmo no aspecto sexual a sua performance verdadeiramente marcante foi de uma perspectiva ‘nada usual‘, para dizer o mínimo.

Essa experiência lhe deixou uma marca que contribuirá para a mudança definitiva. Primeiro, no exterior, agora numa conjuntura que ela precisa esconder. Pela primeira vez na vida, seguindo o seu instinto de sobrevivência, Alexia sofrerá para ocultar o que ela é; um alguém que nem ela mesmo sabe, pois o resultado da invasão de seu corpo-templo está agora cobrando o preço. Depois, no interior, agora numa conjuntura que ela precisa exibir. Pela primeira vez na vida, seguindo o seu instinto de sobrevivência, Alexia se esforçará para exprimir o que pensa, vendo-se em situações em que precisa demonstrar preocupação, acariciar e cuidar de outro alguém. O “pai” Vincent é a força externa que alterará as engrenagens do corpo-máquina de Alexia, e os novos sentimentos a empurrarão para a transformação caótica que combina com tudo o que ela foi. Nota-se uma variação apenas superficial e verbal para o gênero (quase um anti A Pele Que Habito), a gestação de uma criatura indizível e um novo comportamento moral.

Ao final do filme, o Bebê de Rosemary tecnológico, não desejado e odiado, torna-se o símbolo da transformação de Alexia, o filho da violência, gestado na violência e, em seus momentos finais, alimentado por reações bem diferentes das quais estava acostumado. Sua vinda ao mundo é o traço moral da diretora para o roteiro (clichê moralista esperado mas, convenhamos, tocante), concluindo a jornada de transformação da protagonista.

O Ser gerado pela estranheza e violência de dois corpos traz a paz para a sua mãe e cumpre — sob uma perspectiva psicanalítica doentia e preocupante — o papel de atender ao desejo de um homem que há anos procurava pelo seu filho. Os encontros e despedidas, em Titane, são meios temporários de resolução de problemas porque os indivíduos dessa realidade não estão preocupados em verdadeiramente ter aquilo que sempre desejaram.

Eles se contentam em fingir que alguma coisa posta à sua frente irá preencher o vazio e suprir suas necessidades. O problema disso é que, assim como todo objeto de desejo conquistado, os fingidos também acabam, partem ou frustram a nesga de felicidade alcançada. E o que sobra de tudo isso inicia um novo ciclo de pulsões marcado por traumas, violência e mais desejos.

"Titane", o filme-demência com amor no coração

29/01/22

A Vida Íntima de Pippa Lee, The Private Lives of Pippa Lee, 2009, Rebecca Miller

O filme no iutubi aqui

Pippa Lee (Robin Wright) é mãe de dois filhos e dedica sua vida ao marido, Herb (Alan Arkin), trinta anos mais velho do que ela. Para que Herb pare de trabalhar e cuide mais de sua saúde, eles se mudam para um bairro afastado. Lá ela conhece Chris Nadeau (Keanu Reeves), que faz com que entre numa jornada de autodescoberta. Pippa passa então a recordar os momentos difíceis de sua vida, entre eles a difícil convivência com a mãe, viciada em anfetaminas, e o período em que viveu com uma tia lésbica. (Adorocinema)

29/01/22

O Grito da Selva, The Call of the Wild, 1935, William A. Wellman

O filme no iutubi aqui

Jack Thornton (Clarke Gable) está tentando ganhar dinheiro suficiente para conseguir ir para as minas de ouro do Alasca, apostando em jogos. Sua sorte muda quando ele compra Buck, um cachorro que é parte lobo, para puxar o seu trenó. Com um companheiro que tem as coordenadas, eles partem nessa aventura.

30/01/22

Dr. Mabuse parte 1 o Jogador, Dr. Mabuse, der Spieler, 1922, Fritz Lang

O filme no iutubi aqui

Dr. Mabuse, parte 2 - O inferno do Crime (1922), 1922, Fritz Lang

O filme no iutubi aqui

Crítica | Dr. Mabuse, O Jogador (1922), por Luiz Santiago 11 de dezembro de 2020

Dr. Mabuse é um desafio à primeira vista. Filme silencioso com quase 5h de duração * e dividido em duas partes, a primeira, O Jogador e a segunda, O Inferno do Crime, a obra nos faz acompanhar a história central sob duas perspectivas, uma mais filosófica e psicológica (a primeira parte) e outra mais sociológica e ligada ao ‘entretenimento expressionista’ (a segunda parte).

Escrito por Fritz Lang e sua esposa Thea von Harbou, o roteiro de Dr. Mabuse foi baseado na obra de Norbert Jacques, e teve uma meta dramática simples: apresentar a história do doutor do título, um psicanalista, apostador, manipulador criminoso e hipnotizador que usava de suas habilidades para enganar outros apostadores, controlar ações na Bolsa de Valores, induzir seus inimigos ao suicídio ou mandar matá-los. Homem de negócios, cidadão comum, viciado em jogos de azar ou doente mental, esse “homem das mil faces” é ao mesmo tempo uma representação de todos os controladores sociais e vítima patética de seus próprios jogos.