O que ela

disse: as críticas de Pauline Kael, What She Said: The Art of Pauline Kael,

2018, Rob Garver

Sentença,

Série de TV, 2022 Criação: Paula Knudsen, Direção: Anahí Berneri & Marina

Meliande

Jane B. por

Agnès, V., Jane B. par Agnès V., 1988

O Silêncio da

Vingança, Silent Night, 2023, John Woo

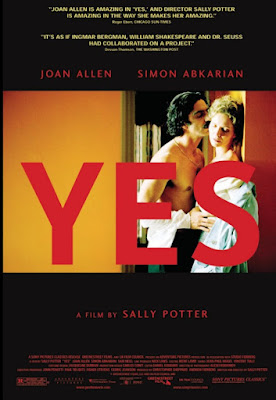

Yes,

2004, Sally Potter

De Caniço e

Samburá, Hook, Line and Sinker, 1969, George Marshall

Nico 1988,

2017, Susanna Nicchiarelli

Retratos

Fantasmas, 2023, Kleber Mendonça Filho

Kingudamu,

2019, Shinsuke Sato

Resgate de

Bandoleiros, The Tall T, 1957, Direção: Budd Boetticher, Roteiristas: Burt

Kennedy & Elmore Leonard

O Homem

Forte, The Strong Man, 1926, Frank Capra

Hostis,

Hostiles, 2017, Scott Cooper

Resgate de

Sangue, We were strangers, 1949, John Huston

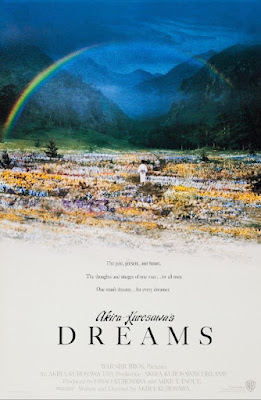

Sonhos,

Yume, 1990, Akira Kurosawa & Ishirô Honda

Saint Omer,

2022, Alice Diop

Estranha

Forma de Vida, Extraña forma de vida, 2023, Pedro Almodóvar

Pancho

Villa: O Centauro do Norte, Pancho Villa. El Centauro del Norte, Série de

TV, 2023, Rafa Lara

O Pequeno Grande

Homem, Little Big Man, 1970, Arthur Penn

O Martírio

de Joana D'Arc, La passion de Jeanne d'Arc, 1928, Carl Theodor Dreyer

Cabra

Marcado Para Morrer, 1984, Eduardo Coutinho

Paladino do Oeste, Have

Gun - Will Travel, Série de TV, 1957–1963, Criação

Herb Meadow & Sam Rolfe

17/01/24

O que ela disse: as críticas de Pauline Kael, What She Said: The Art of Pauline Kael, 2018, Rob Garver

Como ela inspira, por RODRIGO TORRES | 17 de Dezembro de 2019

https://www.cineplayers.com/criticas/o-que-ela-disse-as-criticas-de-pauline-kael

É estranho e até sintomático que uma das críticas de cinema (e dentre todas as outras artes) mais influentes de todos os tempos seja mais lembrada hoje por seus “erros” do que por seus valores. No lançamento de Blade Runner 2049 (idem, 2019) e na chegada do aguardado futuro de Blade Runner - O Caçador de Androides (Blade Runner, 1984), no último mês de novembro, memes invadiram a internet para recordar trechos de Pauline Kael detonando Ridley Scott e seu jovem clássico sci-fi. Esse é apenas um exemplo de muitos da crítica (séria) que fura bolha somente para ser ironizada, diminuída. O que deve, por si só, ligar o sinal de alerta em quem se dedica à profissão.

Para essas pessoas, O Que Ela Disse: As Críticas de Pauline Kael (What She Said: The Art of Pauline Kael, 2018) é um documentário absolutamente fundamental. O filme mostra que todas as dificuldades que enfrentamos hoje (das financeiras à liberdade de expressão, como o próprio Festival do Rio mostrou recentemente ao remover uma crítica de Bruno Galindo de sua página após pressão dos realizadores) estão longe de ser coisa nova, e que o caminho não é ceder, mas o contrário: resistir e radicalizar. Não no sentido da empáfia, de se tornar um crítico mais amargo, mas de ser um crítico de fato. Sempre! Qualquer coisa diferente de uma análise honesta e da própria opinião é um desserviço, quando não mera propaganda. Para isso existem os conteúdos pagos em espaços específicos. E as assessorias de imprensa — que prestam um trabalho essencial, mas um outro trabalho. O que enriquece o cinema é justamente essa separação, e essa pluralidade.

Nesse sentido, é bacana descobrir que Pauline Kael esperava as primeiras críticas de um filme saírem para depois lançar seu texto com um novo olhar. Não que ela mudasse de opinião no intuito de cunhar o “lacre” muito à frente de seu tempo; mas para moldar um formato próprio, singular, assim chamando a atenção para si, sim, e também enriquecendo a discussão sobre a obra analisada. O crítico que não enxerga isso como uma de suas contribuições, diga-se, está perdido na função. No caso, está sem função.

Essa convicção de que o trabalho de Pauline Kael era sério, não meros textos polemistas a parasitar o cinema, reside na solidez de suas críticas, claro, mas principalmente na coerência de seu discurso. Se, por um lado, há quem até hoje defenda que sua avaliação do que é bom ou ruim se contradizia filme a filme, ninguém pode dizer o mesmo sobre sua posição em relação à crítica — que ela defendia com paixão, assim as escrevia, e pela carreira se submeteu a crises na vida pessoal. Mas o importante aqui é destacar que Pauline talvez tenha sido a crítica menos dependente do conteúdo de seus textos, haja vista a forma potente e autoral encontrada por ela para articular esse conteúdo. Assim seus textos se tornariam atrativos independentemente do que ela dizia. Assim, tantas pessoas viriam a considerar sua leitura tão ou mais importante que ver os filmes em que se baseavam suas críticas. Assim, discordar de Pauline Kael não comprometeria o prazer de ler Pauline Kael.

Essa fórmula, que consiste em escrever seus textos como verdadeiras crônicas e torná-los uma arte em si mesmos, foi um meio encontrado por Pauline para valorizar, ao mesmo tempo, o cinema e o seu trabalho. Bem como todo um grupo de jovens críticos reunidos após a sessão, me senti inspirado pelo documentário. E em xeque. O que mais me provocou e fez refletir foi justamente sobre a necessidade do crítico de cobrar mais de si mesmo a cobrança que ele faz dos cineastas e suas obras de pensar formas mais engajantes.

O estilo encontrado por Pauline Kael é cheio de pessoalidade, personalidade, o que viria a gerar toda sorte de reações. Seu atrevimento e frontalidade (muitas vezes encarado como desrespeito, agressividade) para detratar certas produções renderia efeitos colaterais junto aos realizadores e seus fãs ardorosos. Sua marca única a fez influente junto a toda uma geração de críticos e espectadores, a ponto de muitos crerem que ela sozinha era capaz de influenciar o sucesso de um longa-metragem nas bilheterias e impulsionar um novo movimento de vanguarda em Hollywood. Aqui rola um exagero.

Estreante na direção (e na montagem, no roteiro, operando câmera e até dublando Woody Allen!), Rob Garver destaca a crítica positiva de Pauline Kael para Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (Bonnie and Clyde, 1967), então muito detratado pela imprensa, como decisiva para a ascensão da Nova Hollywood. A afirmação é excessiva e se torna imprecisa, a julgar pelos muitos outros fatores — históricos, culturais, políticos, artísticos e até legais (posso desenvolvê-los em um texto à parte) — mais importantes para essa transformação na indústria cinematográfica estadunidense. Também vale ressaltar que o bom trabalho de pesquisa e a montagem correta do cineasta novato estão a serviço dos procedimentos mais simples do cinema documental, como a convencional alternância de imagens de arquivo com declarações de entrevistados célebres. A elaboração formal é ínfima.

O vasto material em texto e vídeo em que vemos Pauline Kael criticar filmes de forma tão exigente e afetuosa deixa uma pergunta irresistível no final: “Será que ela teria gostado desse documentário sobre a sua vida?” O Que Ela Disse é um longa-metragem que aposta tudo em contar a história de uma mulher baixinha, forte e dedicada que se manteve firme até o fim da vida aos seus princípios — e com um foco total nessa personagem carismática que se revela suficiente para se manter interessante por quase 100 minutos. Assim, Rob Garver realiza uma biografia inspiradora não somente para quem gosta de crítica e de cinema, mas para qualquer pessoa, de qualquer área, que tenha de lutar contra as diferentes pressões do meio para realizar um bom trabalho e ser feliz fazendo o que gosta. Tem como um filme assim ser ruim? Nem Pauline diria que sim.

Crítica da cobertura do 21º Festival do Rio

Pauline Kael, a polêmica crítica de cinema, era multifacetada e vibrante

A escritora, conhecida pelo seu estilo incisivo e nem sempre respeitoso, completaria cem anos nesta quarta

Inácio Araujo, FSP, 18.jun.2019

Poucos críticos foram tão controversos quanto Pauline Kael. Aliás, ela não foi uma crítica de cinema entre outros. A czarina da New Yorker primava pela pena afiada e pela inteligência, de sua opinião dependiam fracassos ou sucessos. Não por acaso foi uma mulher de poder durante os anos em que escreveu para a famosa revista, desde 1968. Só saiu em 1991, por conta de um mal de Parkinson. Morreria dez anos depois, em 2001, com a fama intacta. Ela completaria cem anos nesta quarta-feira (19).

A ex-estudante de literatura, arte e filosofia em Berkeley começou bem antes na crítica, nos anos 1950. E, para começar, não perdoou o Chaplin de “Luzes da Ribalta”, a que renomeou parodicamente como “Lamas da Ribalta”.

Seu trabalho chegou a um público amplo em 1965, quando foi contratada para a revista McCall’s. Não demorou muito a perder o emprego, graças à crítica ácida ao sucesso daquele momento, o musical “A Noviça Rebelde”, que definiu como “uma mentira coberta de açúcar, que o público parece disposto a engolir”. Sem problema: logo foi contratada pela The New Republic, antes de se transferir para a New Yorker. Nunca abandonaria, ali, o seu estilo incisivo e nem sempre respeitoso.

Como ela própria dizia, sua escrita era um esforço para superar o pedantismo universitário. Com efeito, Kael notabilizou-se por abordar cada filme de uma maneira extremamente pessoal, à qual acrescentava a capacidade sem par de, pelo coloquialismo, atingir uma grande quantidade de leitores.

Via-se como espectadora, como alguém que, diante do filme, experimenta prazer ou ódio, diverte-se ou aborrece-se. E passa tudo isso para o papel, como se conversasse com a amiga com a qual foi tomar chá. Que ninguém se fie nessa aparente simplicidade. Graças à sua popularidade, tinha o poder de chegar perto dos grandes produtores e mesmo influenciá-los.

Seu amigo Paul Schrader queixou-se amargamente de ela ter dito a um produtor que ele era um ótimo roteirista, porém um mau diretor. Schrader acusou-a de, ao fazer isso, abandonar o papel de crítica e se tornar uma “insider” hollywoodiana. A amizade foi rompida por anos.

Uma mulher com tal poder tinha capacidade para colecionar polêmicas e inimigos, tanto quanto admiradores, como o também crítico Roger Ebert, para quem ela teve “uma influência mais positiva no clima cinematográfico na América, ao longo de três décadas, do que qualquer outra pessoa individualmente”.

Admita-se, Kael tinha uma rede de influências poderosa, de maneira que lançava jovens críticos, distribuindo-os por publicações em várias partes dos Estados Unidos.

O coloquialismo e, sobretudo, o impressionismo crítico foram sua virtude e seu limite. Existe, claro, muita ousadia em esculhambar “2001, Uma Odisseia no Espaço”, grande xodó da ficção científica no final dos anos 1960, como “lixo disfarçado de arte”. Opinião não tão distante da de Andrei Tarkóvski, que fez “Solaris” e achava “2001” uma espécie de água com açúcar espacial.

Basta isso para deduzir que suas opiniões eram capazes de gerar polêmicas quase épicas, como a que a opôs a Andrew Sarris, o não menos célebre crítico do Village Voice. Sarris era adepto da “teoria do autor” (na verdade, o termo que ele popularizou nos EUA nunca foi aceito pelos franceses da Cahiers du Cinéma, para quem toda sua batalha era em torno de uma política).

Kael achava isso sem nenhuma importância. Era capaz de creditar filmes a seus atores, o que não era tão errado assim num “star system” como o hollywoodiano, mas não achava graça nenhuma em o pessoal vir com essa de que Hitchcock ou Hawks eram autores. Talvez para referendar essa posição enfiou-se na talvez mais inglória das batalhas que levou adiante em sua carreira, quando houve por bem creditar “Cidadão Kane” não a Orson Welles, mas ao roteirista Herman Mankiewiecz (irmão mais velho de Joseph L. Mankiewicz).

Com efeito, a importância do roteiro é inegável, porém o filme é tão claramente marcado pelas imagens de Welles que, na melhor das hipóteses, se fosse para creditar mais alguém fora Welles pelo filme seria o diretor de fotografia, Gregg Toland.

Ocorre que nunca, antes ou depois, Mankiewiecz escreveu um roteiro com estrutura semelhante à de “Kane”, enquanto Welles esteve sempre próximo dela até o fim de seus dias. Mas ao sustentar a causa de Mankiewiecz, Kael opunha a tradição do roteiro hollywoodiano ao gênio rebelde.

Essa polêmica queimou seu filme junto aos cinéfilos, mais até do que o fato de nunca ter assimilado qualquer teoria para além do impressionismo crítico —algo que compensava com seu talento e inteligência.

Sua defesa do “homem do sistema” contra o “autor”, naquele caso, evidencia o fato de Kael ser formada dentro de uma ideia clássica do cinema (só uma visão clássica permitiria a ela se situar como espectadora falando a espectadores: o mesmo repertório, a mesma ligação com o cinema). Paradoxalmente, foi ela que sustentou com entusiasmo os filmes dos jovens cineastas da nouvelle vague, aqueles, justamente, saídos da “política dos autores” e da crítica (tão distante da dela) dos Cahiers du Cinéma.

Claude Chabrol, Eric Rohmer e, principalmente, Jean-Luc Godard devem a ela muito do fato de serem por vezes mais aceitos nos EUA do que na própria França. Godard, aliás, que ela sustentou filme após filme, ao longo dos anos 1960 e mesmo depois, em seu retorno ao cinema “comercial”.

Da mesma forma, também soube saudar a chamada “geração das escolas” nos EUA (Coppola, George Lucas, Spielberg, De Palma), de cujos filmes foi não raro uma entusiasta.

Para alguém que quis reduzir “Kane” a nada mais que um roteiro bem executado, tantos paradoxos e contradições, achados e equívocos terminam por compor um retrato que, ironicamente, lembra bem o quebra-cabeça de “Kane”: Kael foi uma escritora labiríntica, multifacetada, vibrante, complexa como o magnata da imprensa de que, no filme de Orson Welles, alguém tenta traçar o perfil. E fracassa.

Mais sobre Pauline

Pauline Kael: On art & trash, life & lice

Roger Ebert April 27, 1975

Jerry Lewis sobre Pauline Kael

Ela nunca disse uma coisa boa sobre mim ainda. Aquela velha suja. Mas ela é provavelmente a crítica mais qualificada do mundo porque ela se preocupa com o filme e com aqueles que estão envolvidos nele.

David Lean sobre Pauline Kael

Existe uma espécie de, não tenho certeza de como eles se chamam, mas é um círculo de críticos. Círculo de Críticos de Nova York convidado. David Lean vem almoçar. Eles são muito bons com suas línguas.

E eu fiquei lá por cerca de duas horas e Pauline Kael tem a língua muito afiada. E ela simplesmente o deixou entrar.

Por que você fez este filme? E o pobre rapaz pensou que viria para uma espécie de reunião social, e foi tudo menos.

Ela se levantou e destruiu seus filmes.

E ele ficou arrasado com isso. E no final eu lembro de dizer.

Não acho que vocês, senhoras e senhores, ficarão satisfeitos até que eu faça um filme em 16 milímetros e em preto e branco.

E Pauline Kael disse que não, você pode ter cor, e isso é o fim de tudo.

Ela o desmontou.

Realmente teve um efeito terrível em mim e pensei, por que diabos estou fazendo filmes? Eu não tenho que. E eu não fiz por um tempo. Isso abala a confiança de alguém, você sabe, terrivelmente. É um mau sinal quando um diretor de cinema começa a pensar de si mesmo como um criador de mitos.

18/01/24

Sentença, Série de TV, 2022 Criação: Paula Knudsen, Direção: Anahí Berneri & Marina Meliande

Camila Morgado é advogada que 'defende bandido' e peita autoridade em 'Sentença'. Atriz protagoniza produção do Amazon Prime Video que adapta o gênero do drama de tribunal para a Justiça brasileira

Leonardo Sanchez, FSP, 16/04/2022

Olhar para o mundo do crime e da corrupção pela ótica feminina se tornou uma constante entre as produções brasileiras no streaming. "Bom Dia, Verônica", da Netflix, "Os Ausentes", da HBO Max, "Insânia", do Star+ foram algumas das obras que fizeram isso. Agora, chegou a vez do Amazon Prime Video também entrar na onda, com "Sentença", que estreia nesta sexta (15).

Aqui, no entanto, a heroína não segura em armas –ela é uma advogada pro bono, de reputação ilibada e que se tornou um dos principais nomes do meio criminal por não perder nenhum caso, nem mesmo quando "defende bandido", como sua avó diz, salientando o conflito familiar que Heloísa enfrenta.

A personagem é de Camila Morgado, que vive um momento fértil na carreira ao emendar trabalhos no cinema, no streaming e na televisão –ela acaba de estrear na nova fase da novela "Pantanal", no papel de Irma. E celebra o momento de diversidade no trabalho, com papéis em diferentes meios e gêneros, algo que se tornou possível graças à chegada em peso de streamings no Brasil.

"O mercado ficou muito aquecido, não só para os atores, ainda mais no pós-pandemia e num momento tão difícil que a gente atravessa no nosso país. O brasileiro e a brasileira sabem muito bem as dificuldades que a gente está passando, especialmente na área da cultura", afirma ela por vídeo, alfinetando o descaso com a cultura sob a gestão Bolsonaro. "Acabou a cultura do país, eles [o atual governo] conseguiram destruí-la. O estrago é imenso, então com esses investimentos das plataformas, ao menos, o mercado consegue se manter aquecido."

Para conceber Heloísa, Morgado conta que teve a assessoria de uma advogada criminalista. Também mergulhou em livros para entender o sistema carcerário brasileiro —afinal, é nele em que estão os clientes da personagem. "Presos que Menstruam", "Encarceramento em Massa" e "Prisioneiras", este de Drauzio Varella, colunista deste jornal, foram seus parceiros no projeto, que questiona a Justiça e a criminalidade no país.

"Sentença" começa em ritmo acelerado e descontraído, com um celular perseguindo uma dançarina por uma comunidade do Rio, registrando o que parece ser um clipe de funk. Mas o clima é interrompido quando a câmera flagra, ao fundo, uma mulher ateando fogo a um homem. Ela é Dinorá, e se torna a nova cliente da advogada interpretada por Morgado.

O crime choca o país e a opinião pública está contra a ré. Para tentar ajudá-la, Heloísa navega pelas entranhas de uma facção criminosa e, em paralelo, descobre que seu passado familiar também é marcado por uma história de mistério e violência.

Para Morgado, o trunfo de "Sentença" é poder ver uma mulher peitando tantos homens em ambientes hipermasculinizados, sob a direção, a escrita e a produção de outras mulheres, ainda mais numa trama que navega por gêneros pouco receptivos a elas –além do crime, há também o drama de tribunal, o thriller e a ação. "Tem que botar a mulherada para jogo mesmo. Quanto maior a representatividade, mais acolhimento e sororidade a gente vai ter", diz a atriz.

Diretoras da série, Anahí Berneri e Marina Meliande contam que, além de abordar esse universo por uma ótica feminina, era importante trazer esses gêneros para a realidade brasileira, "adaptar o drama de tribunal para o sistema judiciário do país". "A gente está lidando com personagens ficcionais. Não é para a série ser um tratado sobre a Justiça no país, mas a gente mostra como ela é desigual, o que no fim é um espelho da sociedade brasileira como um todo", diz Meliande.

21/01/24

Jane B. por Agnès, V., Jane B. par Agnès V., 1988

Jane B. pela Agnès V. é uma montagem de filmes que revela Jane Birkin sob todas as suas formas, em todos os seus estados, durante várias estações, na sua singularidade bem como na multiplicidade de Janes… a Joana d’Arc, a Calamity Jane, a Jane do Tarzan e a Jane do Gainsbourg. É a mulher das imagens móveis.

Comovida com Sans toi ni loi, Jane Birkin escreveu para Agnès Varda em 1985 para expressar sua emoção. Em troca, Varda dedicou um “portrait-en-cinéma” à atriz e cantora britânica. É uma joia de filme, em algum lugar entre o documentário e a ficção, e um tributo comovente a Jane Birkin. Filmicca

Elenco: Jane Birkin, Philippe Léotard, Jean-Pierre Léaud, Farid Chopel

Direção: Agnès Varda

21/01/24

O Silêncio da Vingança, Silent Night, 2023, John Woo

Crítica: O Silêncio da Vingança (Silent Night) por Eduardo Kacic, 29/11/2023

Antes de falar deste O Silêncio da Vingança (Silent Night, EUA, 2023, 104 min), é preciso tomar um tempinho para falar de seu diretor, o grande John Woo. Nascido na China em 1946, Woo é um dos responsáveis diretos por meu amor pelo cinema. Tanto que o diretor foi o tema da minha apresentação no Conacine – O Congresso de Cinema Online, em sua edição de 2014. Quando eu era um pré-adolescente no início dos anos noventa, o cinema do diretor foi um dos alicerces da minha paixão, onde filmes como os clássicos Alvo Duplo (1986), The Killer: O Matador (1989), e especialmente o insano Fervura Máxima (1992), se tranformaram para mim em verdadeiras aulas sobre a Sétima Arte.

Em 1993, Woo iniciou sua fase americana, dirigindo o então megastar Jean-Claude Van Damme no sensacional O Alvo, e em 1996/1997, Woo alcançou o ápice na dobradinha A Última Ameaça/A Outra Face, dois sucessos de público e crítica estrelados por John Travolta, então de volta ao sucesso após Pulp Fiction: Tempo de Violência, lançado em 1994. Mas o início da década seguinte não foi nada boa para Woo em terras americanas. Seu aguardado Missão Impossível 2 (2000), foi mal-recebido pela crítica e performou abaixo do esperado. Dois anos depois, o diretor voltou a se reunir com o astro Nicolas Cage (com quem havia trabalhado em A Outra Face), para o thriller Códigos de Guerra, um fracasso completo de público e crítica que só não foi pior que seu O Pagamento (2003), um fraquíssimo thriller de ação sci-fi com Ben Affleck e Uma Thurman. Acabava aí a fase internacional de Woo, que voltou para a China onde passou os anos seguintes dirigindo épicos de aventura estilo O Tigre e o Dragão mas sem nenhuma perspectiva de alcançar os mercados internacionais novamente.

Mas como o mundo é maluco e não gira, ele capota, exatos vinte anos depois de O Pagamento, Woo está de volta em terras americanas com este “guilty pleasure” (ou na tradução livre, aquele bom e velho “prazer culpado”), de premissa simples e direta. Narrativamente, o filme acompanha a violenta vingança de seu protagonista, Brian (Joel Kinnaman, de O Esquadrão Suicida e o recente Sympathy for the Devil), cujo filho foi morto em uma troca de tiros entre gangues rivais no dia de Natal. Brian também é baleado na garganta pelo líder da gangue (Harold Torres), o que o deixa sem voz, e que também coloca em ação o plot virtualmente sem nenhum diálogo.

A ideia geral é a de um filme direto, um exercício de tensão sem tempo para nonsense vindo de um dos mais celebrados cineastas do gênero. Mas O Silêncio da Vingança já começa derrapando, enquanto Brian, em um suéter de Natal molhado de sangue, persegue as gangues rivais que disparam saraivadas de tiros de seus carros em movimento. Em seguida, nós passamos um tempo com ele e sua esposa, Saya (Catalina Sandino Moreno), enquanto ele se recupera no hospital, e só então quando eles retornam para casa dias depois, nós revisitamos o incidente e ficamos sabendo sobre a morte do filho do casal. É o equivalente emocional de revisitar a morte do cachorrinho do John Wick DEPOIS que ele já voltou ao jogo. No fim das contas, o filme de Woo não é tão direto assim.

Boa parte do filme é dedicado à preparação de Brian, uma vez que diferente de Mr. Wick, ele não é um assassino treinado. Ele precisa recriar a si mesmo numa espécie de herói de ação do zero. Woo aproveita bem esta ideia, já que as coisas dão constantemente errado para Brian. Kinnaman, com seus 1.90m de altura, se impõe fisicamente, e seu personagem procura trabalhar a imagem de matador da melhor maneira possível, mas ele repetidamente pisa no bola de maneiras que transformam o fluxo de cada luta em algo difícil de prever. Um herói de ação que tem o estilo, mas que não é muito bom nisso, é um personagem divertido de se acompanhar em brutal thriller sobre vingança. Mas então por que abrir o filme com Brian modo full pistola, pré-treinamento? O estilo acaba engolindo a substância nestas decisões iniciais da narrativa.

Ao mesmo tempo, o estilo é uma das coisas que segura O Silêncio da Vingança como um todo. Woo é um diretor de visão, e ele utiliza bem sua abordagem visual em detrimento da narrativa. Por exemplo, o filme utiliza o artifício da iluminação de maneira evocativa. No início, depois da vida relativamente “voltar ao normal” para Brian e Sara, a distância entre ambos é retratada pela forma com que Brian é colocado em uma garagem escura, iluminada por uma única lâmpada, enquanto sua esposa olha para lá de sua cozinha totalmente iluminada. Brian também se torna inclinado a ocasionais devaneios, e a deixa de que ele “escorregou” para um flashback é uma repentina mudança da luz para um amarelo suave. O Silêncio da Vingança descreve não apenas a vindoura fúria natalina do protagonista, mas também seu novo estado de ser, como se o luto e seu ferimento o tivessem mergulhado em um lugar mudo, destituído de luz.

Toques como este me mantiveram investido no filme, mesmo que a história tentasse ao tempo todo me perder. Kinnaman é o outro pilar da produção — seu físico e estilo expressivo de performance fornecem uma valiosa claridade emocional, sem falar que ele está ótimo ao vender a dor de suas lutas, o que mantém as cenas de ação altamente empolgantes. Mas confesso que me frustrei um pouco ao tentar levar a história à sério, a nível dramático, já que certas escolhas, principalmente no começo do filme, parecem encorajar tal decisão. Mas o quão sério o filme realmente se leva?

Meus elogios aos trabalhos de Woo e Kinnaman não deveriam criam a impressão de que este experimento destituído de diálogos é totalmente bem-sucedido, no entanto. Brian é o único que pode ser razoavelmente considerado um personagem; todos os outros são caricaturas, no máximo. As personagens femininas poderiam ser mais significantes, e o detetive interpretado por Scott Mescudi (X: A Marca da Morte) tem tão pouca presença em cena, que chega a parecer intencional. Pelo menos até seu papel finalmente sair da condição de observador passivo. As sequências de ação são bastante claras, mas o fio condutor emocional não se sustenta. Brian é excessivamente afetado pelas memórias de seu filho, às vezes no meio de uma briga, e o efeito disso acaba sendo mais absurdo do que realista — Woo e seu roteirista, Robert Archer Lynn, tentam extrair demais de algo que seria apenas um motor para a história. O relacionamento entre Brian e seu filho é completamente subdesenvolvido além do óbvio, então o quão investidos nós realmente poderíamos estar?

E então, há a questão em torno da mensagem do filme — não que eu me importe com isso, mas para aqueles buscando alguma nuance sobre o espinhoso tema da vingança, já aviso que não vão encontrar nenhuma. Qualquer conflito que se possa interpretar em torno de Brian e suas ações, tudo é solucionado ao final do filme. Quando ele estabelece a violência como resposta, Brian vira as páginas de seu calendário e rabisca “MATE TODOS ELES” no dia 24 de dezembro, como se ele estivesse agendando um compromisso. Em uma cena, enquanto sufoca um dos inimigos, ele tem uma visão de seu filho, e os clichês ditam que este é um momento de elucidação, ou despertar moral, mas ao invés disso, Brian sufoca o infeliz ainda mais forte. Ou seja, O Silêncio da Vingança tenta se mostrar para seu público como um genuíno drama, mas suas escolhas indicam o caminho contrário. Dependendo do tom que você decidir aceitar, será determinante para aumentar ou diminuir seu nível de diversão. Falando por mim, eu me diverti à beça.

22/01/2024

Yes, 2004, Sally Potter

Cinema in an affirmative verse, Roger Ebert July 07, 2005

Sally Potter's "Yes" is a movie unlike any other I have seen or heard. Some critics have treated it as ill-behaved, as if its originality is offensive. Potter's sin has been to make a movie that is artistically mannered and overtly political; how dare she write her dialogue in poetry, provide a dying communist aunt, and end the film in Cuba? And what to make of the housecleaner who sardonically comments on the human debris shed by her rich employers? The flakes of skin, the nail clippings, the wisps of dead hair, the invisible millions of parasites?

I celebrate these transgressions. "Yes" is alive and daring, not a rehearsal of safe material and styles. Sally Potter could easily have made a well-mannered love story with passion and pain at appropriate intervals, or perhaps, for Potter, that would not have been so easy, since all of her films strain impatiently at the barriers of convention. She sees no point in making movies that have been made before. See for example "Orlando," in which Tilda Swinton plays a character who lives for centuries and trades genders.

"Yes" is a movie about love, sex, class and religion, involving an elegant Irish-American woman (Joan Allen) and a Lebanese waiter and kitchen worker (Simon Abkarian). They are known only as She and He. "She" is a scientist, married lovelessly to a rich British politician (Sam Neill). "He" was a surgeon in Beirut, until he saved a man's life only to see him immediately shot dead. Refusing to heal only those with the correct politics, he fled Lebanon and now uses his knives to chop parsley instead of repairing human hearts.

They meet at a formal dinner. They do it with their eyes. He smiles, she smiles. Neither turns away. An invitation has been offered and accepted. Their sex is eager and makes them laugh. They are not young; they are grateful because of long experience with what can go wrong.

There is a scene in the movie of delightful eroticism. It involves goings-on under the table in a restaurant. The camera regards not the details of this audacity, but the eyes and faces of the lovers. They take their time getting to where they are almost afraid to go. They look at each other, enjoying their secret, He looking for a reaction, She wary of revealing one. Her release is a barely subdued shudder of muffled ecstasy. This is what sex is about: Two people knowing each other, and using their knowledge. Compared to it, the sex scenes in most movies are calisthenics.

She was born in Belfast, raised in America, is Christian, probably Catholic. He is Arabic and Muslim. Both come from lands where people kill each other in the name of God. They are above all that. Or perhaps not. They have an economic imbalance: "You buy me with a credit card in a restaurant," He says in a moment of anger. And: "Even to pronounce my name is an impossibility." With his fellow kitchen workers he debates the way Western women display their bodies, the way their husbands allow them to be looked at by other men. He is worldly, understands the West, and yet his inherited beliefs about women are deeply ingrained, and available when he needs a vocabulary to express his resentment.

She, on the other hand, displays her body with a languorous healthy pride to him, and to us as we watch the movie. There is no explicit nudity. There is a scene where she goes swimming with her god-daughter, and we see that she is athletic, subtly muscled, with the neck and head of a goddess. To recline at the edge of the pool in casual physical perfection is as natural to She as it is disturbing to He. Their passion cools long enough for them to realize that they cannot live together successfully in either of their cultures.

Now, about the dialogue. It is written in iambic pentameter, the rhythm scheme of Shakespeare. It is a style poised between poetry and speech; "to be or not to be, that is the question," and another question is, does that sound to you like poetry or prose? To me, it sounds like prose that has been given the elegance and discipline of formal structure. The characters never sound as if they're reciting poetry, and the rhymes, far from sounding forced, sometimes can hardly be heard at all. What the dialogue brings to the film is a certain unstated gravity; it elevates what is being said into a realm of grace and care.

There is her dying aunt, an unrepentant Marxist who provides us her testament in an interior monologue while she is in a coma. This monologue, and others in the film, are heard while the visuals employ subtle, transient freeze-frames. The aunt concedes that communism has failed, but "what came in its place? A world of greed. A life spent longing for things you don't need." The same point is made by She's housecleaner (Shirley Henderson) and other maids and lavatory attendants seen more briefly. They clean up after us. We move through life shedding a cloud of organic dust, while minute specks of life make their living by nibbling at us. These mites and viruses in their turn cast off their own debris, while elsewhere galaxies are dying; the universe lives by making a mess of itself.

Can She and He live together? Is there a way for their histories and cultures to coexist as comfortably as their genitals? The dying aunt makes She promise to visit Cuba. "I want my death to wake you up and clean you out," she says. You and I know that Cuba has not worked, and I think the aunt knows it, too. But at least in Cuba the dead roots of her hopes might someday rise up and bear fruit. And Cuba has the advantage of being equally alien to both of them. Neither is an outsider when both are.

Sally Potter has said, "I think yes is the most beautiful and necessary word in the English language." A statement less banal the more you consider it. Doesn't it seem to you sometimes as if we are fighting our way through a thicket of no? When He and She first meet, their eyes say yes to sex. By the end of the film they are preparing to say yes to the bold overthrow of their lives up until then, and yes to the beginning of something hopeful and unknown.

22/01/2024

De Caniço e Samburá, Hook, Line and Sinker, 1969, George Marshall

No iutubi aqui

DE CANIÇO E SAMBURÁ (HOOK, LINE & SINKER, 1969), 05/01/1017

Final dos anos 60. Jerry Lewis, então com 20 anos de carreira no cinema, consagrado como rei da comédia, já não tinha mais o mesmo sucesso que o manteve no auge na última década. Com grandes êxitos como O Professor Aloprado (1963). Bancando a Ama Seca (1958), Artistas e Modelos (1955), O Meninão (1955) e Errado Pra Cachorro (1963), dentro muitos outros, Lewis teve uma bem-sucedida trajetória nos palcos e nas telas, formando uma das duplas mais famosas de Hollywood ao lado de Dean Martin. Em 1969, seus filmes já não atraíam mais a mesma quantidade de pessoas de outrora. O mundo estava mudando, as pessoas começavam a ter novos interesses. Toda a atmosfera de perfeição dos anos 50, que perdurou até a primeira metade da década seguinte, dava agora lugar à sede de liberdade. Musicais felizes e coloridos, assim como as comédias-românticas moralistas, já não arrebatavam mais o público, que queria mais do que ilusão. Os tempos eram outros e a audiência ansiava por mais realismo. O cinema precisou se adaptar a essa iminente realidade e novos nomes e estilos começaram a surgir, tomando lugar de ícones da 'velha guarda'.

Aos 43 anos, Jerry Lewis precisava se reinventar. Suas hilariantes caras e bocas e seu humor estilo pastelão já não agradavam como antes, mas como mudar sem perder sua essência? Essa foi a tentativa de Lewis em De Caniço e Samburá, que é considerado por muitos um filme mediano e até mesmo fraco, o que eu particularmente discordo com veemência. Comparado aos seus longas de maior sucesso, temos um Jerry Lewis mais contido, fazendo apenas eventuais caretas e sem alguns de seus vícios de atuação, com um enredo leve e de comédia, é claro, mas com pitadas de humor negro e uma história um pouco mais séria do que as demais. De maneira geral, as pessoas tendem a repudiar o que é diferente, o que sai da zona de conforto e do que elas já estavam acostumadas. Confesso que surpreendi positivamente com o filme. Esperava que fosse chato e arrastado, o que até é um pouco nos primeiros minutos, mas a história me prendeu bastante e acabou me conquistando completamente. Embora são seja o longa mais engraçado estrelado pelo ator, é um ótimo filme e que vale muito assistir e até mesmo ter em sua coleção!

A história

Quando o filme começa, sabemos que alguma coisa deu errado. Temos o personagem interpretado por Jerry Lewis em uma sala de hospital cercado por médicos e estudantes de medicina, que querem saber sua história. Descobrimos através de flashbacks que ele é Peter J. Ingersoll, um homem comum que conquistou o American Dream, com um emprego estável, uma encantadora casa no subúrbio (casa essa que também era usada no seriado A Feiticeira), carros e uma família digna de comercial de margarina, formada por sua bela e dedicada esposa e seus dois filhos pequenos, além de um enorme cachorro. Peter tem tudo que um homem pode sonhar, certo? Aparentemente sim, mas olhando a fundo, percebemos que ele é diariamente esmagado pela rotina, que não da trégua nem nos finais de semana. Com um trabalho que odeia e uma família que não lhe da sossego, o único prazer real do nosso protagonista é ir pescar aos domingos.

Sua esposa Nancy Ingersoll, interpretada pela fofa Ann Francis, é a responsável por cuidar dos gastos da família e adverte o marido do quão dispendioso pode ser seu hobby. Mas as notícias ainda pioram mais quando seu médico e melhor amigo, vivido por Peter Lawford, lhe da a triste notícia de que, devido a problemas cardíacos, ele só terá alguns meses de vida. Desconsolado, ele vai para casa e conta tudo para a esposa, que se sente culpada por ter lhe tirado seu único prazer e o aconselha a ir viajar pelo mundo para aproveitar ao máximo o pouco tempo que lhe resta. Embora tenha uma boa vida, Peter não tem dinheiro suficiente para tal extravagância, mas acaba sendo convencido por Nancy a gastar o quanto quisesse nos cartões da empresa onde trabalha, afinal quando as contas chegassem ele já estaria em outro plano e não teriam mais de quem cobrar.

Peter parte em viagem, hospedando-se nos melhores hotéis e não poupando em comidas e bebidas caras, indo pescar em diversos lugares, incluindo o Brasil, onde aparecem algumas imagens do Rio de Janeiro. Sua última parada é Lisboa, em Portugal, onde encontra seu velho amigo, Dr. Scott Carter, lhe esperando para dar uma notícia mais perturbadora ainda do que a de sua condição terminal. O médico lhe informa que devido a um erro, seu diagnóstico foi equivocado e que ele ainda irá veiver por muitos anos. Nas situação de Peter, pior do que morrer é não morrer, afinal suas dívidas são exorbitantes e ele não terá como pagar, além de correr o risco de ser preso por conta da fraude que cometeu. Sem saída, Peter acaba seguindo o conselho de Scott e forjando sua própria morte, até que descobre que o bom e velho doutor de seu amigo não tem nada e que ele foi vítima de uma grande armação. Após o choque e a decepção ao saber de toda a verdade, Peter começa a tramar e xecutar sua vingança.

23/01/24

Nico 1988, 2017, Susanna Nicchiarelli

Um retrato sobre os últimos anos de vida da cantora Christa Päffgen, conhecida como Nico, que foi vocalista da banda The Velvet Underground, enquanto ela participa de shows e luta contra os vícios e demônios pessoais. Sua história é uma história de renascimento: de uma artista, de uma mãe, da mulher por trás do ícone.

Melhor Filme na Mostra Orizzonti do Festival de Veneza, NICO, 1988 é uma biografia memorável sobre os últimas anos da talentosa cantora e sua reinvenção. A diretora Susanna Nicchiarelli assina uma obra poética, que conta com uma atuação fantástica de Trine Dyrholm. Filmicca

Elenco: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor Funtek, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez

Direção: Susanna Nicchiarelli

23/01/24

Retratos Fantasmas, 2023, Kleber Mendonça Filho

Crítica | Retratos Fantasmas (2023) por Frederico Franco, 25 de agosto de 2023

Sobre lugares e pessoas.

Existem filmes sobre pessoas. Existem filmes sobre lugares. E existem filmes sobre como as pessoas dão vida a lugares. Kleber Mendonça Filho trabalha justamente nessa zona cinzenta entre lugares e pessoas. Seu mais novo longa-metragem, Retratos Fantasmas, é uma carta de amor à sua terra natal, Recife, ao cinema e aos locais da cidade que ajudaram a construir sua trajetória enquanto artista e pessoa. Ao longo do filme o diretor apresenta alguns locais chave da cidade que marcaram sua vida: o apartamento de sua mãe, o centro da cidade de Recife e os cinemas de rua da capital de Pernambuco. Através de imagens de arquivo e materiais gravados atualmente, entramos em uma viagem ao passado que em momento algum deixa de lado seu impacto no presente.

É notável a capacidade que Kleber possui em lidar com espaço e dar vida, dinâmica, ao espaço físico. Isso se dá principalmente por conta das pessoas que vivem nos lugares. O Som ao Redor fala sobre um bairro; Aquarius, sobre um edifício; Bacurau, sobre uma cidadela. Retratos Fantasmas, no entanto, parte desde uma análise macro (o apartamento de sua mãe), até a figura maior (a capital Recife em si).

O filme de Kleber Mendonça tem direta ligação com impressões suas a respeito de seu cotidiano passado. Desde o famigerado apartamento de sua mãe e até o bairro no qual viveu sua infância até o centro da cidade, o diretor se encaixa em uma lógica citada pela artista Lygia Clark: “é preciso estar sempre captando”. A arte precisa da vida real para ser criada. No primeiro terço de Retratos Fantasmas, Kleber Mendonça conta como pequenos acontecimentos ao redor de seu bairro desembocaram diretamente na construção de dois de seus longas: O Som ao Redor e Aquarius. Primeiramente, somos surpreendidos: os dois filmes tiveram como principal locação o apartamento que pertencia à mãe do diretor – agora ocupado por ele. Ali, observando detalhes minúsculos, como o latido de um cachorro e a presença de cupins na vizinhança, Kleber começa a construir suas obras. São ficções, mas com um pé grudado nas experiências da vida do diretor. É, talvez, um pouco além da ficção: é a fabulação deleuziana, a imaginação, o ato de ficcionalizar algo cotidiano, pertencente ao mundo de fora do filme.

O uso de imagens do arquivo pessoal do diretor é mesclado com recordações atuais. Aqui, temos imagens com diversos tipos de textura: desde películas de má qualidade até planos com requinte imagético dos longas anteriores do diretor – como O Som ao Redor e Aquarius. Existem trechos nos quais Kleber apresenta gravações de visitas suas aos cinemas de rua de Recife, onde estabeleceu uma relação de carinho com o projecionista; uma relação genuína à Cinema Paradiso. Por mais que tais trechos falem do passado, sobre como era a realidade das salas de cinema antigamente, eles ainda são capazes de estabelecer um impacto no presente.

O esvaziamento das salas de cinema, as gravações mostrando o lugar repleto de pompa vazio, sem nenhuma alma viva, é, de certo modo, um recorte do presente. As salas de cinema analisadas pelo diretor foram substituídas por outros prédios. Walter Benjamin chamaria essa relação de imagem dialética: uma produção imagética que transita ao mesmo tempo entre passado e presente. Outro exemplo são os planos em um templo evangélico que antes foi uma sala de cinema. O diretor, inclusive, tece um comentário certeiro: essas imagens falam muito sobre o atual cenário social do Brasil, no qual a crença evangélica toma conta do país, espalhando igrejas e templos ao redor dos estados brasileiros.

O cinema é uma paixão quase irracional. E Kleber deixa claro o bastante que Retratos Fantasmas é também uma carta de amor à sétima arte. Já no princípio o diretor, ao falar da relação da casa de sua mãe com seus filmes, mostra-nos breves planos de seus filmes de ficção amadores: tiros, assassinatos, sustos. Tudo em sua moradia. Como se tudo ao seu redor estivesse servindo em prol do cinema – em dado trecho ele cita que dentro de sua casa existem duas divisões: a casa normal e a casa cinematográfica. Passando do amadorismo para o profissional, a casa e as peculiaridades de seu bairro se tornam protagonistas de seus longas citados anteriormente. Sempre captando, tudo que ocorre ao redor de Kleber é um potencial exercício fílmico: desde os cupins na casa ao lado até o serviço de segurança particular da rua do seu bairro. Tudo é cinema. Até mesmo o próprio cinema: a la mode Jairo Ferreira em O Vampiro da Cinemateca, Kleber Mendonça faz com que o projecionista de uma sala de cinema alternativa seja protagonista da primeira metade do filme. É também com muito pesar e ironia que o diretor fala sobre o fechamento daquelas salas que o moldaram enquanto artista e pessoa. A arquitetura atual de Recife já não permite mais modestos espaços: grandes prédios são a regra. O centro da cidade foi deixado de lado para os cupins. A capital que construiu o diretor Kleber Mendonça já não existe: vive apenas nas memórias vivas nas fotografias e nas gravações.

Como visto na última cena do filme, o que constrói a cidade e os lugares que Kleber escolhe mostrar, são pessoas invisíveis. Pessoas essas que podem dedicar sua vida a esses locais – tal qual o projecionista do cinema – ou pessoas que não fazem ideia do que sua presença representa para o lugar. A arquitetura, as selvas de pedra, são estáticas. Mas as vidas que nelas existem criam alma para o concreto. E aqui, em Retratos Fantasmas, tudo tem a ver com cinema. Sem filmes, o apartamento da mãe de Kleber talvez não tivesse uma aura tão especial; os filmes, os espectadores, o projecionista, são os verdadeiros protagonistas de toda e qualquer sala de cinema. O templo evangélico por si só não depende do cinema, mas as gravações do diretor dão volume humano ao templo suntuoso.

Retratos Fantasmas não olha para o passado só por olhar: a viagem é longa e sinuosa. Os fantasmas, aqueles que constroem a aura do lugar, podem ser invisíveis a olho nu, mas da câmera nada escapa. Os fantasmas das fotografias de Kleber que o digam. Do cinema, nada foge.

Mais

Filme do (cinéfilo) Kleber Mendonça Filho. Ótimo. Uma ode a Recife e ao cinema. A cena final de uns dez minutos é inspiradíssima. A música de fundo é "Rise" de Herb Abert que os é as da minha geração cansamos de ouvir na época.

23/01/24

Kingudamu, 2019, Shinsuke Sato

Por Giancarlo Galdino, 22/07/2023

Cada um reivindica o que considera ser justo, e sentimentos como amor, fúria, desejo, ganância sobem e descem na escala da vida de acordo com o lugar em que nos achamos. Essa verdadeira guerra acha esteio nas batalhas cruentas da vida real quando, uma vez aberto o flanco, não se pode conter a horda de invasores que parte para cima de muito mais que um corpo físico num lugar supostamente errado, noção que o protagonista de “Kingudamu” incorpora à perfeição. A adaptação fiel de Shinsuke Sato para a série de mangá escrita e ilustrada por Yasuhisa Hara, muito popular em meio ao público japonês, captura esse espírito de verdadeira comoção em torno de uma história que sabe-se fantástica, avessa a qualquer parâmetro com a realidade, ao passo que o ajusta aos grandes épicos de heróis e semideuses ovacionados pelo cinema.

Em 255 a.C, no reino de Qin, extremo oeste do que hoje é o território chinês, uma charrete atravessa um campo de vegetação rasteira, sob o céu pálido de nuvens diáfanas, como se esgarçadas pelo tempo, testemunhas das milenares pelejas entre dinastias da Ásia Antiga. Vendido como escravo e levado como um animal, Lin Xin não se conforma com o destino em que lhe querem aprisionar e seu dom natural para a liderança começa despontar à medida que ganha a confiança de Piao, o lavrador vivido por Ryo Yoshizawa, escravizado anos antes. Na pele de Xin, Kento Yamazaki convence como um doce rebelde, inicialmente resignado com sua nova condição, mas que aos poucos desperta para a urgência do confronto, insuflado pela figura majestática de Ouki, onde todos os mais destemidos guerreiros não são nada além que peões no tabuleiro deste senhor da guerra.

O roteiro de Sato, Hara e Tsutomu Kuroiwa elabora essa necessidade de seu protagonista por liberdade, ainda menino, mas ultrajado pela sorte, certo de que sua mudança de vida só será possível pela espada. Antes de levar a narrativa para um segundo ato flagrantemente bélico, que se estende até o desfecho, o diretor crava seu filme de imagens em que alia trechos que parecem apenas embelezar o quadro a diálogos precisos, que sintetizam a angústia existencial de Xin frente a uma verdadeira lenda, um homem respeitado e temido por sua formação militar. A sequência em que a cavalaria do general Ouki aguarda a caravana que traz o novo servo prepara o espectador para as cenas em Xin, crescendo num ambiente conflagrado de injustiça e perversão, passe a fazer do encontro com esse grande mito das frente de batalha o alimento que o mantém vivo. Esse é o mote de que Sato se vale para postergar o enfrentamento dos dois e mostrá-lo em “Kingdom 2: Far and Away” (2022).

24/01/24

Resgate de Bandoleiros, The Tall T, 1957, Direção: Budd Boetticher, Roteiristas: Burt Kennedy & Elmore Leonard

No iutubi aqui

Por Eduardo Kaneco, 05/11/1018

Bud Boetticher se identifica com o melhor do filme B dentro do gênero faroeste e O Resgate do Bandoleiro se destaca como paradigma de sua cinematografia.

Contando com Randolph Scott, protagonista em sete de seus filmes, Boetticher constrói um herói que foge do estereótipo “o mais rápido gatilho do oeste”. No papel de Pat Brennan, Scott é um pacato fazendeiro que se desloca até o rancho de seu ex-patrão para comprar dele um touro. Porém, os dois fazem uma aposta e Pat perde seu cavalo, tendo que voltar para casa caminhando. No trajeto, consegue uma carona na carruagem de um amigo, que leva um casal em lua de mel. Para desgraça de todos, eles encontram três bandidos. O cocheiro é morto, e esse seria o mesmo destino dos passageiros e só não é porque o marido recém-casado oferece sua mulher como refém para pedir um resgate ao pai dela, cuja fortuna motivou seu casamento.

O perigo que os três reféns correm está evidente porque eles mataram o viúvo e seu filho que moravam na estação onde eles abordaram a carruagem em que estava Pat, chocado porque os dois eram seus amigos. E matam sem piedade o cocheiro. O casal é poupado porque podem render um bom dinheiro de resgate, já no caso de Pat, só descobriremos mais tarde.

Não é um faroeste clássico

Desde o início, notamos diferenças em relação ao faroeste clássico. Na abertura, Randolph Scott caminha em direção à tela, em movimento vertical, e não horizontal, contrariando uma das principais características do gênero. Quando Pat encontra seu amigo e seu filho, no caminho para a fazenda do ex-patrão, parece que estamos diante da cena similar de Os Brutos Também Amam (Shane, 1953) – o menino, inclusive, tem a mesma idade e a mesma voz. Porém, ao contrário de Shane, Pat não é, e nunca foi, um pistoleiro. Quando Pat está partindo, o menino grita para que ele retorne. E seu pedido não é algo digno de um grande herói: o garoto quer que Pat compre um punhado de doces no armazém. Fica evidente, então, quem é o protagonista, apenas um homem comum.

Diante da situação de perigo que se encontra, aprisionado pelos três bandidos, Pat usa o melhor recurso que possui, sua astúcia. Através da conversação, insinua subliminarmente que o líder dos criminosos, Frank Usher (Richard Boone), não confie nos seus subalternos, e parta sozinho para coletar o dinheiro do resgate. Após a saída de Frank, com artifício semelhante, Pat consegue derrotar os dois bandidos que ficaram. Note a violência da cena em que o bandido Billy Jack é morto, incomum para a época.

Pat consegue também transformar Doretta (Maureen O’Sullivan), uma mulher solteirona, enrustida e submissa, porque sempre foi desprezada pelo pai, que queria um filho homem. Ela se resigna a se casar com o interesseiro Willard (John Hubbard), só para não permanecer solteira. Depois de ser traída pelo marido que a oferece como refém aos bandidos, ela se sente totalmente desprezada. Em conversa íntima, Pat a desperta de sua apatia.

Admiração não explicada

O que não fica explicitado, mas é o tema mais importante do filme, é o motivo da admiração do vilão Frank Usher por Pat Brennan. Frank diz a Pat que não o matou porque gosta dele mas não sabe o motivo. O espectador atento, porém, conhece a resposta. O nosso herói não possui nenhum talento especial, não é o grande pistoleiro do oeste, mas é íntegro. Sua ética não permite nem que ele use os cavalos dos bandidos no final do filme, preferindo ir embora caminhando. Antes, quando perdeu a aposta, simplesmente pagou sua parte e, também, partiu a pé. Frank deseja ser um homem com essa honra, mas não conhece os caminhos da correção. Por condenar a atitude do marido interesseiro de Doretta, ele manda mata-lo. Para Pat, o uso da arma só é válido em legítima defesa.

Tudo parece dar certo nessa produção. Até no caso de Maureen O’Sullivan. A Jane dos tempos de Johnny Weismuller como Tarzan, parece bem envelhecida para a idade que tinha (46) e visivelmente incomodada ao montar a cavalo – há uma cena em que o cavalo de Randolph Scott quase a derruba do cavalo dela. Mas tudo isso ajuda a caracterizar a personagem, que sofria de falta de amor próprio e não tinha saído da cidade.

Martin Scorsese, em seu livro “Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano” conclui o seguinte sobre os filmes de Budd Boetticher, que se aplica perfeitamente a O Resgate do Bandoleiro: “No jogo de poder, o herói e o vilão eram figuras complementares: compartilhavam a mesma solidão, os mesmos sonhos e até o mesmo código ético. De algum modo o cavalheiro e o facínora eram fascinados um pelo outro.”

24/01/24

O Homem Forte, The Strong Man, 1926, Frank Capra

No iutubi aqui

Atleta à Força, 1926 - 25/04/2014 (Janela encantada)/

Sinopse:

Um soldado belga (Harry Langdon) luta na Primeira Guerra Mundial, motivado pelas cartas de amor que recebe da sua correspondente “Mary Brown”, uma rapariga americana que ele nunca conheceu. Terminada a guerra, ele viaja para os Estados Unidos, como assistente do Homem-força de circo, Zandow the Great (Arthur Thalasso). Mas a sua principal missão é encontrar a sua amada Mary Brown. Sem que o saiba irá encontrá-la graças a uma exibição para a qual Zandow foi contratado. Só que, tendo-se embebedado, Zandow fica incapaz de actuar, e é o próprio pequeno belga que tem de tomar o seu lugar.

Análise:

Hoje pouco conhecido fora dos Estados Unidos, Harry Langdon foi no seu tempo considerado um dos maiores cómicos de Hollywood, rivalizando em popularidade com Chaplin, Keaton ou Lloyd. Chegado ao cinema já tarde (tinha 39 anos), Langdon foi inicialmente descoberto por Mack Sennett, tendo feito parte da companhia do famoso produtor. Criou depois a sua própria produtora, a Harry Langdon Corporation, na qual começou a produzir as suas primeiras longas-metragens, algumas realizadas por si, outras entregues a realizadores como Harry Edwards ou Frank Capra.

A segunda das suas longas-metragens foi “Atleta à Força” o primeiro de dois filmes realizados por Frank Capra (o outro seria “Long Pants” de 1927), e a primeira longa-metragem deste realizador, que se tornaria um dos mais importantes de Hollywood nas décadas seguintes.

Na linha daquilo que vinha fazendo com a sua personagem cómica, “Atleta à Força” mostra-nos Harry Langdon como o habitual bebé grande, inocente, tímido, facilmente envergonhável, e usando um humor que consistia essencialmente em situações que o deixavam embaraçado. Assim, Harry é um soldado que regressa da guerra em busca daquela com quem se correspondia, mesmo que não tenha qualquer informação sobre ela. Procura-a inocentemente, evitando a todo o custo qualquer contacto com outras mulheres, pois a sua pureza a isso obriga.

O filme divide-se em quatro actos distintos: a guerra; regresso e episódio com a ladra ‘Lily’ of Broadway (Gertrude Astor); a viagem para a cidade de Mary Brown (Priscilla Bonner); e os acontecimentos na cidade, com o climático final. Quase como quatro episódios distintos, todos eles são fonte de diferentes tipos de humor. O primeiro e terceiro são de um slapstick puro de situações banais que Langdon transforma em humor (veja-se o modo como ele é mais exímio com fisga que com metralhadora, ou como combate a constipação, usando creme de queijo por engano); o segundo é o seu habitual percurso de gags que o deixam sempre embaraçado nas mãos de mulheres experientes (hilariante o modo como tem que carregar a sua oponente, e como dela foge para evitar o beijo); e finalmente o quarto, em que Harry deita abaixo, literalmente, com os seus números de homem-forte, um saloon, que é para os puritanos um antro de pecado que deve cair como as muralhas de Jericó.

Nem todas as sequências estão à mesma altura, e por vezes parecem irrelevantes para o argumento, mas ainda assim o filme proporciona vários momentos de humor inteligente, uma excelente interpretação de Harry Langdon, e cenários elaborados, por vezes destinados à destruição. Percebem-se piscadelas de olho a Keaton (a queda das escadas, a queda pela barreira que o leva ao carro de onde fora atirado) e a Chaplin (os mal entendidos com vários objectos).

Nem todas as sequências estão à mesma altura, e por vezes parecem irrelevantes para o argumento, mas ainda assim o filme proporciona vários momentos de humor inteligente, uma excelente interpretação de Harry Langdon, e cenários elaborados, por vezes destinados à destruição. Percebem-se piscadelas de olho a Keaton (a queda das escadas, a queda pela barreira que o leva ao carro de onde fora atirado) e a Chaplin (os mal entendidos com vários objectos).

Embora seja principalmente um filme de Langdon, e não de Capra (aqui ainda um simples tarefeiro), é, no entanto, curioso ver como Capra inicia a sua carreira já a filmar um inocente idealista, como tantos aqueles que o tornaram popular.

25/01/24

Hostis, Hostiles, 2017, Scott Cooper

Resenha do Filme Hostis (2017, Scott Cooper) by Levite

Hostis é um filme de faroeste com ótimas interpretações, personagens carregados de ódio e culpa, mas que ao longo do caminho brota um sentimento capaz de limpar a poeira espessa sobre o amor.

O roteiro do filme Hostis (2017) é adaptado de uma história de Donald E. Stewart, jornalista e roteirista estadunidense que em 1983 ganhou – em parceria com o cineasta grego Costa-Gavras – um Oscar e um Globo de Ouro na categoria melhor roteiro adaptado para o filme Desaparecido: Um Grande Mistério (1982). A direção de Hostis (Hostiles) é de Scott Cooper.

A história é datada no ano de 1892, o capitão do exército americano Joseph J. Blocker (Christian Bale) recebe uma ordem do coronel Abraham Biggs (Stephen Lang) para conduzir em segurança o chefe indígena Falcão Amarelo (Wes Studi) e sua família até Montana, um lugar chamado Vale dos Ursos. Durante o trajeto eles encontrarão rastros de mortes e entrarão em conflitos, neste mesmo caminho entra em cena Rosalee Quaid (Rosamund Pike), única sobrevivente de um massacre realizado por uma tribo indígena.

A hostilidade já dá as caras no início do filme, quando a família de Rosalee Quaid é atacada por balas e flechas mortais, sendo ela a única a sair viva da investida indígena. Em seguida a hostilidade troca de lado, agora nas mãos do capitão Blocker e seus homens que capturam e arrastam por meio de laços os integrantes de uma família de índios Apaches.

Assistimos em Hostis a velha guerra hostil entre nativos, soldados e famílias que apossam para si terras indígenas. O diretor Scott Cooper capta muito bem a visão de ambos os lados, e, de certa forma, ele introduz à personalidade forte dos personagens de Christian Bale (o capitão) e de Wes Studi (o índio chefe) um certo sentimento de culpa que aos poucos vai fragmentando o ódio de ambos até a conversão em pequenas demonstrações de respeito e confiança.

O western, ou faroeste, da lenda do gênero, o diretor John Ford, tem de alguma forma inspirado o faroeste do diretor Scott Cooper, os planos abertos mostram homens montados em seus cavalos em meio à natureza composta de elementos como terra, grama, árvore, pedra e um horizonte rodeado de montanhas, toda essa composição – alinhada à direção de fotografia do japonês Masanobu Takayanagi – nos entrega um cenário coerente ao faroeste de Cooper, que tem lá suas inspirações a um dos mestres do gênero.

A atuação do elenco é visivelmente convincente, o trio Christian Bale, Wes Studi e Rosamund Pike é de fazer o cowboy tirar o chapéu e se ajoelhar aos pés, mas quem realmente se ajoelha e chora em uma interpretação visceral é Rosamund Pike, a atriz expõem sua profunda dor e revolta alimentadas pelo cruel assassinato dos seus filhos e maridos. Já os personagens de Bale e Studi estão em um momento de retração diante de toda a violência e morte que se transforma em um fardo pesado não às costas, mas à alma.

Destaco aqui um diálogo entre Rosalie Quaid e o capitão Blocker, enquanto este encontra-se sentado, lendo a Bíblia, ela o questiona se acredita no Senhor. Ele responde que sim. Em seguida ela diz que o tempo em que eles estão, faz fortalecer ainda mais os laços com Ele. Quaid encerra dizendo: “Se eu não tivesse fé, o que eu teria?” e na sequência eles se olham sob um silêncio profundo.

Em meio a tanto sentimento de ódio, aos sangrentos conflitos deparados no caminho, nota-se o nascimento de uma gota de amor prestes a cair sobre uma terra batida e seca. A relação entre Rosalie Quaid e Joseph J. Blocker poderá ser capaz de tornar a terra fértil e próspera, uma vez que agora todos estão montados no mesmo trem, inclusive um indiozinho. Seria uma busca de redenção, uma viagem rumo ao recomeço?

27/01/24

Resgate de Sangue, We were strangers, 1949, John Huston

No iutubi aqui

Sinopse: Em 1933, China Valdes (Jennifer Jones) junta-se a grupo revolucionário cubano, após assassinato de seu irmão pela polícia política (PORRA). Tony Fenner (John Garfield), um cubano-americano exilado retorna à Cuba para elaborar plano que elimine toda a cúpula do regime ditatorial do Presidente Machado.

Juntam-se vários elementos representativos da sociedade de Havana, para executar tal plano.

Decidem cavar um túnel sob o principal cemitério da cidade, prevendo que todo o séquito do poder estará presente no funeral de alta autoridade, eliminando-os com explosivos. A intervenção do policial Ariete (Pedro Armendáriz, brilhante) incrementa as situações de suspense e ação ao enredo.

Filme completamente esquecido da carreira de John Huston, que lhe causou problemas nos Estados Unidos, pois o tema político da trama, o terrorismo e tortura não foram bem digeridos em vários segmentos da sociedade americana. Atomic papers

28/01/24

Sonhos, Yume, 1990, Akira Kurosawa & Ishirô Honda

No iutubi aqui

Crítica | Sonhos (1990) por Ritter Fan, 30 de agosto de 2018

Um Raio de Sol Através da Chuva

O Jardim das Pessegueiras

O Túnel

Corvos

A Tempestade

Monte Fuji em Chamas

O Demônio que Chora

O Vilarejo dos Moinhos

Cineastas como George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese não devem nada a ninguém e, já pelos idos de 1980, haviam deixado um legado cinematográfico invejável que falava por si só. Mas eles sempre foram muito além do que sua filmografia afirma sobre suas personalidades quando lembramos seus projetos pessoais em diversas frentes. No entanto, não existe, para mim, um movimento mais bonito do que quando eles, em conjunto, impediram que Akira Kurosawa, inegavelmente um dos maiores diretores de todos os tempos, caísse no ostracismo precocemente. Como um magnífico gesto de agradecimento ao mestre japonês, uma das fontes mais ricas de inspirações dos quatro magos que mudaram Hollwyood, eles resgataram Kurosawa de uma situação financeira absurda e inaceitável que começara ao final da década de 60 e que o levara até a uma tentativa de suicídio, tornando possível a produção do épico Kagemusha, em 1980, o que lhe deu fôlego para, cinco anos depois, criar outro e ainda melhor épico, Ran. A essa altura, ele já tinha 75 anos e ninguém (nem ele!) esperava mais dele.

Mas Kurosawa, como acontece com as mais efervescentes mentes, ainda tinha mais a oferecer, especialmente porque um de seus desejos era literalmente morrer em um set de filmagens, fazendo aquilo que amava. Ele não conseguiu alcançar exatamente seu intento, mas chegou próximo, dirigindo, depois de Ran, Sonhos, Rapsódia em Agosto e, finalmente, Madadayo, este lançado cinco anos antes de seu falecimento, já em condições complicadas de saúde. Das três obras do crepúsculo de sua incrivelmente produtiva vida artística, Sonhos é, sem dúvida alguma, a mais pessoal e, também, a menos “comercial”, o que torna os esforços de Spielberg, que usou sua influência para colocar a Warner Bros. no jogo, e de Lucas, que encarregou sua Industrial Light & Magic de criar os efeitos visuais necessários a preço de custo, ainda mais valorosos. Sonhos é visto por muitos como um “projeto de vaidade” do diretor japonês, não mais do que um arroubo auto-biográfico que difere muito de tudo o que veio antes. Apesar de discordar desta afirmação, minha resposta para os que consideram este o resultado da expressão da vaidade de um velho diretor é muito simples: se tem um diretor na história da Sétima Arte que merece exercitar sua vaidade, este é Kurosawa.

Se toda vaidade fosse exercitada com a qualidade e apuro visual que o mestre coloca em tela em Sonhos, então não haveria sequer espaço para reclamações e classificações simplistas e reducionistas nessa linha. Em suas duas horas, Kurosawa transporta para as telas oito sonhos (alguns estão mais para pesadelos, porém) que diz ter tido ao longo de sua vida em ordem razoavelmente cronológica, se considerarmos (e quisermos assim entender) que cada um dos curtas auto-contidos de 13 a 15 minutos contém uma versão onírica dele mesmo, desde pequeno até adulto em um filme que, se não é sem defeitos, hipnotiza o espectador que conseguir mergulhar na proposta que, de fato, é muito diferente do que veio antes na carreira do diretor, mas que, ao mesmo tempo, retorna (agora literalmente) ao caráter episódico que sempre marcou sua filmografia e, em alguns momentos, lembra visualmente a ousadia de seu Dodeskaden. https://www.planocritico.com/critica-dodeskaden-o-caminho-da-vida/

Começando com uma dobradinha que considero composta pelos dois mais claramente pessoais curtas do conjunto – Um Raio de Sol Através da Chuva e O Jardim das Pessegueiras – Kurosawa volta para sua infância, lidando com sua relação com os pais em meio a acontecimentos fabulescos de uma beleza estética ímpar. No primeiro deles há até a reconstrução detalhada do pórtico e da casa da família dele, com o nome Kurosawa (em japonês, claro) visível ali. Ele, criança, vivido por Toshihiko Nakano, desobedece a mãe (Mitsuko Baisho) e sai para a floresta em um dia de “sol e chuva” (casamento de viúva!) que, diz a lenda nipônica, é o momento em que as kitsune (raposas) saem para casar e elas não gostam de bisbilhoteiros. Dito e feito, o garoto depara-se com uma procissão de raposas antropomorfizadas que mesmeriza o espectador pela beleza e pelos enquadramentos teatrais de Kurosawa, em um ambiente arbóreo em iguais medidas assustador e deslumbrante que, ao notarem a presença dele ali, reclamam com a mãe que, pasmem, o expulsa de casa depois de entregar um tantô para que ele se suicide. Um sonho perturbador, sem dúvida alguma. O segundo curta, que lida com o tema universal do desmatamento, também coloca uma versão um pouco mais velha, mas ainda criança de Kurosawa (agora vivido por Akira Terao) às voltas com sua família durante o Festival das Bonecas, na primavera, lidando com a devastação das lindas pessegueiras em seu jardim promovida por seus pais. Novamente de forma teatral, mas em escala muito maior (vide a imagem de destaque), os “espíritos” das árvores vêm para culpá-lo pelo acontecido, até que o garoto explica seu sofrimento pelo corte das árvores. Aqui, figurinos, maquiagem, fotografia, coreografia e trilha sonora se fundem em minutos que literalmente mostram o poder da imagem no Cinema.

O terceiro curta, A Tempestade, é de uma simplicidade desconcertante: um grupo de montanhistas são pegos em meio a uma nevasca e, um a um, eles vão desistindo de viver, com o último (provavelmente uma versão jovem de Kurosawa, já que ele fora um ávido escalador de montanhas) tentando resistir bravamente ao “canto da sereia” de Yuki-onna (Mieko Harada), um espírito da neve da lenda japonesa. O que encanta nesse segmento é a forma como o diretor transforma uma sequência que poderia ser realista e repleta de suspense (mesmo considerando o tal espírito) em algo onírico e surreal ao lidar com cenários que claramente chamam a atenção para sua artificialidade, além de movimentos em câmera lenta de todos em cena. O resultado é estranho, talvez arrastado, mas, creio, tenha sido algo proposital que apele para nossa angústia, para nossa exasperação em ver um fim para aquele tormento nas alturas que sabemos nada mais é do que um cenário em algum soundstage.

Em seguida, há O Túnel, outro conto simples em estrutura, mas tão ou mais angustiante que o anterior. Um comandante (em tese o próprio Kurosawa, vivido por Tessho Yamashita), retornando da 2ª Guerra, atravessa um túnel e, do outro lado, recebe a fantasmagórica visita de um dos soldados de seu batalhão (Cabo Noguchi, vivido por Yoshitaka Zushi) que morrera em combate, mas que não aceita a morte. Em seguida, todo seu batalhão aparece em forma fantasma, já que o comandante fora o único sobrevivente, carregando nos ombros todo o peso da culpa pelo ocorrido. É um episódio belíssimo pela forma como Kurosawa usa o azul claro e o preto da maquiagem dos mortos para criar contrastes marcantes e realmente fantasmagóricos. Vale um parênteses aqui, pois, acima, disse que o comandante é apenas em tese o próprio Kurosawa, já que o diretor, por razões de saúde, tivera seu alistamento negado, jamais tendo lutado na guerra. Esse “sonho” ou experiência, dizem, é o do lendário Ishirô Honda, diretor de Godzilla e de diversos filmes de kaiju que se seguiram, amigo de Kurosawa, consultor em Sonhos e que lutara na Manchúria. Seja como for, porém, o fato é que O Túnel dialoga bem com a estrutura solta, mas de certa forma biográfica do filme, sendo um de seus mais poderosos episódios.

Contrastando com o peso da morte do capítulo anterior, o seguinte é Corvos, aqui ligados à arte, mais especificamente a Vincent Van Gogh, com um estudante de arte que se perde nos quadros do pintor holandês, “entrando” por uma das pinturas que reproduzida em cenário de forma soberba pela cenografia. Ao tentar estudar o que é a inspiração e a arte em si, Kurosawa nos leva por seu sonho surreal que o coloca, falando em francês, atrás do próprio Vincent Van Gogh que, quando é encontrado, é ninguém menos do que um Martin Scorsese com a cabeça enfaixada (é logo após o momento em que o artista cortara sua orelha) e com uma barba muito vermelha falando aquele inglês novaiorquino típico dele, sem concessões. O momento traz sorrisos – no meu caso, gargalhadas – aos cinéfilos e todo o curta traz um senso de deslumbramento marcante pelo uso das cores vivas do pintor como a paleta de cores da fotografia explosiva que, seria possível dizer, é precursora da animação Com Amor, Van Gogh.

Sonho com Van Gogh - extraído do filme "Sonhos" de Akira Kurosawa

Esses cinco primeiros curtas são os melhores do longa, quase perfeitos, por carregarem efetivamente aquela qualidade onírica que esperamos, casada com visuais deslumbrantes que aprendemos a receber do cineasta e, ao mesmo tempo, por esquivarem-se do didatismo e do texto expositivo. Kurosawa, no entanto, não tem tanta sorte nos três segmentos finais, Monte Fuji em Chamas, O Demônio que Chora e O Vilarejo dos Moinhos que, por mais que possam mesmo ter sido sonhos do diretor, pegam demais o espectador pela mão, fazendo com que o aspecto visual abra espaço para textos poucos inspirados e, convenhamos, óbvios demais.

Monte Fuji em Chamas, o sexto curta, é o mais fraco dessa estirada final. E há uma dupla razão para isso. A primeira é o uso de efeitos visuais de sobreposição de imagens que, ao contrário do cenário artificial, mas eficiente de A Nevasca, retira o espectador da história completamente, com uma erupção do monte Fuji e a explosão de usinas nucleares que são muito mais feias do que minimamente críveis. A segunda razão é que, deixando três sobreviventes adultos da tragédia nesse momento apocalíptico, Kurosawa parte para nos explicar tintim por tintim os males das usinas nucleares e do descaso da Humanidade com o meio ambiente. Se Koyaanisqatsi https://www.planocritico.com/critica-koyaanisqatsi-uma-vida-fora-de-equilibrio/ não precisou de uma palavra sequer para deixar isso sobejamente claro, o diretor e roteirista não precisava exagerar nas explicações. Mesmo com pouco mais de 10 minutos, o resultado é maçante e destoa muito de todos os demais.

O Demônio que Chora, em linhas gerais, lida com a mesma temática do curta anterior, com um mundo pós-Holocausto nuclear populado por demônios (ou oni, ogros da lenda japonesa) que representam a casta mais abastada da sociedade que outrora existia, responsável pela exploração desenfreada de todos os recursos naturais. O trabalho de maquiagem e de próteses no segmento é muito bom, além de uma tomada belíssima de uma “colônia” de demônios vivendo em volta de dois pequenos lagos de água vermelha. A plasticidade marcante do trabalho de Kurosawa volta com força total aqui, mas o didatismo anti-capitalista carrega nas cores (com trocadilho) da lição de moral.

Mas o derradeiro curta, O Vilarejo dos Moinhos, encerra Sonhos com uma nota positiva, esperançosa. Colocando um Kurosawa adulto, mas ainda jovem como um turista em um vilarejo sem nome, ouvimos de um velho habitante local (Chishū Ryū) falar sobre como a Humanidade acostumou-se mal ao arrancar tudo o que é possível da natureza. Em outras palavras, é o terceiro curta seguido que aborda o mesmo tema geral sobre o conflito Homem vs. Natureza e sem economizar no sermão. Mas, aqui, o diretor volta às cores vivas e deslumbrantes dos primeiros curtas, além de resvalar no lado folclórico mais uma vez, até mesmo com uma procissão funerária que não poderia ser mais alegre e bonita.

Sonhos é um Kurosawa pessoal, sem dúvida alguma, mas é um Kurosawa de grande qualidade, sendo ou não um projeto de vaidade. Um filme que encanta, assusta, emociona e enraivece em proporções iguais. Uma visão rara para dentro de uma mentes mais incríveis da Sétima Arte.

Nota: Originalmente, eram nove contos, mas o nono, A Wonderful Dream (Um Sonho Maravilhoso em tradução literal) jamais foi produzido, por ter sido considerado caro demais. A história mostra o narrador (novamente um Kurosawa adulto) tomando café da manhã quando a televisão anuncia que a Humanidade conseguira evitar a extinção nuclear, o que leva as pessoas em massa às ruas para depositar suas armas em uma gigantesca pilha e a gritar de alegria. Claramente uma visão positiva sobre a Humanidade por Akira Kurosawa que, porém, custaria desproporcionais três milhões de dólares (a multidão, a pilha de armas etc.) em um filme orçado em 14. Mas o roteiro existe e pode ser encontrado por aí.

Sonhos (Yume/Dreams, Japão/EUA – 1990)

Direção: Akira Kurosawa

Roteiro: Akira Kurosawa

Elenco: Akira Terao, Mitsunori Isaki, Mitsuko Baisho, Martin Scorsese, Chishū Ryū, Mieko Harada, Yoshitaka Zushi, Toshie Negishi, Hisashi Igawa, Chosuke Ikariya, Noriko Honma, Masayuki Yui, Shu Nakajima, Sakae Kimura, Tessho Yamashita, Toshihiko Nakano

Duração: 120 min.

29/01/24

Saint Omer, 2022, Alice Diop

Discurso final da advogada de defesa (Aurélia Petit)

Senhoras e senhores do júri, esta é a história de uma mulher fantasma. Uma mulher que ninguém vê. Que ninguém conhece. É a história de um lento desaparecimento. Uma trágica descida ao inferno, para onde uma mãe levou sua filha. Esta mulher cometeu o pior crime: o infanticídio. Ela matou a própria filha e admite isso. É insuportável para nós, é além da compreensão. Uma mãe que se permite matar a criança que ela cuidou por 15 meses. É mais cômodo vê-la como um monstro.

Um monstro deve ser derrotado. Então, vocês abrem os volumes do Direito Penal e a condenam. Mas se fizerem isso, senhoras e senhores do júri, terão proferido um julgamento, mas não terão feito justiça. Vocês terão apenas respondido à pergunta mais fácil. Não àquela que sua responsabilidade como juízes lhes obriga a se pôr. Se não conseguem

se fazer essa pergunta, irão ficar na praia, chocados com o horror do crime. Por quê? O que fez Laurence Coly matar sua filha que ela amava e cuidava tão bem até então? Por que ela não a matou no nascimento? Por que Elise morreu? Elise morreu...porque a mãe dela é louca. E em sua loucura, acreditou que a estava protegendo. Imaginem os dois extremos da jornada dela, por favor. Imaginem esta jovem senhorita, cheia de ambições e desejos, chegando a Paris, e façam a si mesmos esta pergunta, como ela se tornou essa mulher fechada, invisível que não sai mais do ateliê de seu companheiro? Quando foi morar com Luc Dumontet, Laurence Coly não tinha recursos financeiros, não tinha mais conta em banco, nem cobertura da seguridade social, nem matrícula na universidade. Ela começa a ouvir vozes. Ela tem alucinações, sonhos aterrorizantes, sinais estranhos que lutou para decifrar. Além de alguns telefonemas para a mãe, ela não tinha mais contato com o mundo exterior. A solidão dela é tão rude que ela quase podia tocá-la.

É nesse contexto que ela descobre estar grávida e que daria à luz à sua filha. Na verdade, Laurence Coly não escondeu a gravidez ou o parto, ela escondeu a si própria. Ela não conseguia ser vista, ela estava com medo demais. Então, a feitiçaria...A feitiçaria... um jovem advogado, mesmo novato, destruiria uma estratégia de defesa baseada em feitiçaria. Mencioná-la agora, serve apenas para lembrá-los das conclusões da avaliação psiquiátrica. A feitiçaria é só a manifestação das alucinações de Laurence Coly. Essa mulher precisa de atendimento médico e na prisão ela não vai receber. Condená-la a uma longa pena é, a rigor, condená-la à loucura. Senhoras e senhores do júri, termino mencionando algo que me comoveu profundamente. Laurence Coly aprendeu a ser mãe na internet. Ela tentou fazer a coisa certa, ela tentou lutar, resistir, mas ela perdeu.

Não havia ninguém para ajudá-la. Ninguém entenderia. E ainda não entendemos Laurence Coly. Alguns querem que acreditem que ela é uma mentirosa, arrogante, manipuladora, enfim, um monstro. Mas esta manhã, Laurence me contou um sonho, em que Elise estava com ela na prisão. "Quando eu abri a porta