Onibaba - A Mulher Demônio, Onibaba, 1964, Kaneto Shindô

Tokyo Fiancée, 2014, Stefan Liberski

Infiltrado, San ren xing, 2016, Johnnie To

O Mar de Árvores, The Sea of Trees, 2015,

Gus Van Sant

O homem que sabia demais, The Man Who Knew

Too Much, 1934, Alfred Hitchcock

O Homem que Sabia Demais, The Man Who Knew

Too Much, 1956, Alfred Hitchcock

A Criada, Ah-ga-ssi, 2016, Park Chan-wook

Hanna K. 1983, Costa-Gavras

Amém, Amen, 2002, Costa-Gavras

Sisu - Uma História de Determinação, Sisu,

2022, Jalmari Helander

Casamento ou Luxo, A Woman of Paris: A

Drama of Fate, 1923, Charles Chaplin

A Vigilante, 2018, Sarah Daggar-Nickson

O Gato Preto, Yabu no naka no kuroneko,

1968, Kaneto Shindô

O Salário do Medo, Le salaire de la peur,

1953, Henri-Georges Clouzot

Two Lights: Relumino, 2017, Jin-ho Heo

(curta)

A última sessão de Freud, Freud's Last

Session, 2023, Matt Brown

Quando Fala o Coração, Spellbound, 1945,

Alfred Hitchcock

Rebelião em Alto Mar, The Bounty, 1984,

Roger Donaldson

O Grande Motim, Mutiny on the Bounty, 1935,

Frank Lloyd

O Grande Motim, Mutiny on the Bounty, 1962,

Lewis Milestone&Carol Reed&George Seaton

Ghostbusters: Mais Além, Ghostbusters:

Afterlife, 2021, Jason Reitman

O Sétimo Selo, Det sjunde inseglet, 1957,

Ingmar Bergman

O Anjo Embriagado, Yoidore tenshi, 1948,

Akira Kurosawa

Onimusha, Minissérie de televisão, 2023,

Takashi Miike & Shin'ya Sugai

A luz da ilusão, Maboroshi no hikari, 1995,

Hirokazu Koreeda

9/8/24

Onibaba - A Mulher Demônio, Onibaba, 1964, Kaneto Shindô

No Japão medieval devastado pela guerra, uma mãe e uma nora são forçadas a assassinar samurais perdidos e vender seus pertences por grãos. Até que uma delas conhece um samurai misterioso usando uma máscara bizarra. Impressionante, macabro e lírico, “Onibaba – A Mulher Demônio” é um conto popular arrepiante do mestre Kaneto Shindô. Filmicca

Onibaba, a mulher demônio, a vontade da mulher, a vontade do homem e a vontade da guerra, por Letícia Negreiros

Nessa vida, há filmes e filmes. Existem filmes que se encaixam perfeitamente em uma categoria e, nesta, brilham com excelência. E existem filmes que são tortuosos de se classificar, transitando entre narrativas, fazendo conceitos se perderem um no outro. Nesse meio, há “Onibaba, a Mulher Demônio”, de Kaneto Shindô. Lançado em 1964 e comumente classificado como terror, o longa manipula a percepção de horror do espectador, o conduzindo por um drama familiar em meio à guerra.

Tema recorrente em vários momentos do cinema japonês, ela conduz o começo da narrativa. A paisagem pacata do pântano de juncos, que farfalham suavemente com o vento, é manchada por sua existência. Não há para onde correr. Os longos planos próximos da vegetação ao vento induzem a esperar uma emboscada, mas é apenas o ar receoso da diegese. O pântano é tão claustrofóbico quanto a cabana que dá abrigo. O lugar, um dia pacífico, se tornou a prisão dos desertores e não convocados.

Devido à guerra, as personagens de Jitsuko Yoshimura e Otowa Nobuko se encontram sozinhas numa cabana no meio do nada. Devido à guerra, ladra dos agricultores, elas passam a assassinar os samurais fracos e perdidos que passam pela região, trocando seus espólios com um comerciante local. Kishi, o homem que as une, foi lutar e não retornou. A notícia é trazida por Hachi, um vizinho. Assim como o falecido, foi convocado, mas desertou e voltou para o seu pedaço de nada.

Kishi, personagem tão importante para a narrativa, não aparece em tela em momento algum. “Onibaba, a Mulher Demônio” é uma lembrança, um fantasma que paira na memória dos três. Em contrapartida, as personagens principais não têm nome. Suas identidades se desenrolam a partir de Kishi: uma é sua esposa (Yoshimura Jitsuko), a outra, sua mãe (Nobuko Otowa). A mulher, sendo o centro da obra, é abordada pela sua utilidade e sentimentos em relação ao homem. Nora e sogra são movidas pelo impacto do luto e assumem posições extremas dentro dessa perspectiva.

A nora se deixa seduzir pelas investidas de Hachi. Ele é uma figura vista pela própria obra como controversa desde sua introdução na estória. Se apresenta todo de preto, sendo sempre retratado no extremo oposto das mulheres no enquadramento. Há desconfiança. A mãe acha que está diante do assassino do filho. O então forasteiro é intrometido, malicioso e, sobretudo, insistente. A viúva, ao se entregar à Hachi, não o faz por amor. Shindô deixa isso bem claro. Ela correndo até a cabana do amante, na calada da noite, acompanhada apenas do vento, é uma decisão impulsiva. Sua gargalhada é quase histérica. Não há diálogos, não há conexão. Há a necessidade de Hachi e o luto da viúva. E há o luto da mãe.

Em “Onibaba, a Mulher Demônio”, a personagem de Otowa é receptáculo de diversos sentimentos: tristeza, dor, ciúme, receio, desespero. Antes, receosa pelo bem-estar de seu filho único em uma guerra que não era dele. Depois, a tristeza de tê-lo perdido. Então, o desespero da perda iminente da nora para Hachi. É difícil dizer se o sentimento entre elas era afeto de alguma forma, mas havia uma necessidade muito bem definida. Seu mutualismo estava ameaçado pelo homem. A mãe, já idosa, precisava da viúva para assassinar e barganhar. O homem precisava da viúva para se satisfazer. A necessidade dele fala mais alto. A mãe ainda tenta seduzir o homem, mas é rejeitada. Ciúmes. Assim, tenta colocar sua necessidade acima da masculina.

Uma figura mascarada esfaqueia sua porta certa noite. A viúva não estava; já fugiu para sua histeria. Quem bate à porta é um samurai com máscara de demônio. Após ser ameaçada para mostrar-lhe o caminho para fora do pântano, ela o engana e o mata. O ritual se segue: matar, espólio, barganha. Mas ela guarda um prêmio: a máscara.

A sogra tenta fazer justiça com as próprias mãos. Vestida de demônio, afugenta a viúva de sua rota de fuga. Uma noite, duas, três. Mas não surte efeito duradouro. Em uma noite chuvosa, o desejo fala mais alto que o medo e a nora consegue desviar da sogra. A mais velha é, então, alcançada por sua penitência. Ela culpa a chuva. A nora culpa o divino. Agora elas se posicionam em extremos opostos do enquadramento. A personagem de Jitsuko está triunfante no canto superior. Ela se rendeu à vontade masculina, está sã e salva. A personagem de Otowa em “Onibaba, a Mulher Demônio” está reduzida, desesperada no canto inferior. A máscara se fundiu ao rosto da mulher. Ao arrancá-la, tira também a pele do rosto, assumindo uma real face demoníaca.

Ao que parece, ambas as mulheres permanecem vivas. Hachi não teve a mesma sorte. É assassinado por um samurai fraco e perdido, que provavelmente teria sido vítima de nora e sogra. Apesar da vontade do homem ser dominante, a vontade da guerra é imbatível.

É interessante notar como o mal tem raízes completamente humanas. A guerra entre imperadores, o ciúme e o desejo de vingança, a cobiça pela mulher alheia. A direção de fotografia de Kiyomi Kuroda traduz isso magistralmente. O contraste entre claro e escuro, com pouca luz de preenchimento, e o uso de iluminação direcionada criam um clima de apreensão e de não naturalidade. O uso de iluminação prática – a fogueira na introdução de Hachi – torna os personagens fantasmagóricos. O “real” fantasma tem uma iluminação mais forte e grandiosa, vinda de baixo, tornando-o imponente. A mesma iluminação baixa deixa a mãe com aspecto doentio e maquiavélico.

“Onibaba, a Mulher Demônio” é um filme cuja melhor definição é preocupante. É impossível não antecipar algo saltando dos juncos ou atravessando a parede da cabana. Sessenta anos após o seu lançamento, segue sendo um longa extremamente impactante. Já na época marcava o que hoje são elementos comuns na filmografia de horror japonesa. É uma obra a ser periodicamente revisitada. É assustadora e inquietante, traiçoeira como um bom filme que desafia qualquer classificação deve ser.

_______________

Crítica | Onibaba – A Mulher Demônio por Ritter Fan, 4 de outubro de 2021

Onibaba desafia classificações. Pode ser visto como um filme de horror, como uma drama de época, como um thriller sensual, mas esses rótulos são meramente formais e, inescapavelmente, reducionistas. O longa que Kaneto Shindô filmou ao longo de três meses em um pântano de juncos real nos arredores da província de Chiba, no Japão, fazendo com que sua equipe completa vivesse praticamente como os personagens retratados na obra – e sob ameaça de não receber os salários e cachês se abandonassem a produção antes do final – é um assalto sensorial cujo melhor adjetivo que encontrei para descrevê-lo é “inquietante”.

O cenário é somente mesmo o “mar” de juncos que divide espaço com o vento constante que criam belíssimos, mas também assustadores balés naturais que o diretor usa de imediato para abrir seu filme, com dois samurais sendo perseguidos e mortos por duas mulheres que, ato contínuo, tiram todo o equipamento e armas da dupla, jogam os corpos em um buraco misterioso e trocam o butim por comida com um comerciante local que vive em uma caverna. Passado durante o século XIV, quando o Japão passava por uma interminável guerra civil, Shindô deixa bem evidente a miséria que as duas mulheres sem nome – uma de meia-idade, outra jovem, a primeira a sogra da segunda – vivem diariamente, não tendo o que comer e dormindo em cabanas encrustadas em meio ao junco ainda mais alto que ela.

Em meio a esse horror real e perturbador, eis que as duas são surpreendidas por um faminto Hachi (Kei Satō), vizinho delas que deserdou da guerra juntamente com o filho da mulher mais velha, que é o marido da mais nova, e que traz a notícia que seu colega morrera. O luto leva a jovem aos braços de Hachi e a mulher mais velha a agarrar-se à nora de tal forma que ela inadmite o romance. Na verdade, romance é eufemismo meu, pois o que os dois têm é sexo basal, selvagem, completamente inevitável, algo que o diretor deixa claro pela locomoção da jovem até a cabana do amante: correndo a toda velocidade em meio ao junco com uma trilha sonora que amplifica o desejo irrefreável. É impressionante como Shindô consegue fazer tanto com tão pouco, ajudado, claro, pela impressionante fotografia em preto e branco de Kiyomi Kuroda que cria uma atmosfera que é ao mesmo tempo assustadora e irresistível.

Enquanto os amantes transam constantemente, em tese em segredo (que, claro, inexiste neste cenário espartano), a mulher mais velha, consumida por uma mistura de raiva e ciúmes, é visitada por um samurai que usa uma bizarra máscara de demônio que, não demora, se torna instrumento para barrar o suposto “adultério”, algo que o roteiro de Shindô retirou de uma parábola budista. Existem aí as mais diversas simbologias, claro, com a imagem do demônio personificando o pecado perpetrado pela jovem ao trair o marido morto e abandonar a sogra, assim como o peso da culpa que ela pouco sente e, no lado da mulher mais velha, uma maneira de castigar a nora e honrar seu filho. Mas a máscara cobra seu preço também e o demônio se volta contra quem o manipula, em uma reviravolta narrativa que é bem construída pelo roteiro e que dá o encerramento digno – e completamente aberto – ao drama das duas mulheres.

No entanto, a grande verdade é que a história carece de conteúdo que justifique a duração da fita. Shindô, talvez para justificar o que podemos basicamente chamar de castigo que ele impôs ao elenco e à equipe ao realocar todo mundo para a locação remota onde decidiu filmar, peca ao repetir por vezes demais os movimentos que ele estabelece de imediato. É o assassinato e roubo de samurais ocupando talvez muito tempo de tela, assim como a atração quase animal entre a jovem e Hachi é repetida e retrabalhada algumas vezes. Curiosamente, ao fazer isso, o cineasta acabou “empurrando” o encontro da mulher mais velha com o samurai mascarado e tudo o que decorre daí para um canto apertado e corrido de seu longa, em um clássico exemplo de muita preparação para pouco desfecho.

Mas Onibaba prende o espectador pela atuação visceral de Nobuko Otowa como a mulher mais velha, a atmosfera imbatível criada basicamente com vegetação, vento e a trilha sonora poderosa de Hikaru Hayashi, a originalíssima maneira que o cineasta encontrou para representar o sexo reprimido e, depois, aliviado, e as imagens fantasmagóricas do “demônio” moralista e egoísta que tenta desfazer tudo. A miséria das vítimas silenciosas da guerra ganha uma incrível alegoria quase sobrenatural.

10/8/24

Tokyo Fiancée, 2014, Stefan Liberski

Film Review: ‘Tokyo Fiancee’. A charming if sometimes too-cute-for-its-own-good adaptation of a novel by prolific author Amelie Nothomb. By Alissa Simon, Variety

A Belgian free spirit recalls a winsome cross-cultural romance with her Japanese French-language student in “Tokyo Fiancee,” a charming if sometimes too-cute-for-its-own-good free adaptation of prolific author Amelie Nothomb’s semi-autobiographical novel. Working on multiple levels, Belgian helmer Stefan Liberski’s film is also a coming-of-age story, a portrait of the artist as a young woman who grows to understand what she wants and what is most important. Mixing playfulness and intellect, the whimsical pic should be embraced in French-speaking countries, and will receive plenty of fest love elsewhere. (...)

11/08/24

Infiltrado, San ren xing, 2016, Johnnie To

Ao perceber suas chances de escapar da polícia, um perigoso bandido decide atirar em si próprio para forçar os oficiais a cessarem fogo e levá-lo ao hospital. Ao receber atendimento, o criminoso usa os direitos humanos como desculpa para recusar tratamento para seu ferimento, ganhando tempo para que seus comparsas se organizem para resgatá-lo. Enxergando a real intenção do criminoso, o detetive responsável pela operação decide não intervir e adota uma estratégia perigosa: deixar todo o bando entrar no hospital para assim efetuar uma só prisão e desarticular toda a rede criminosa. Looke

12/08/24

O Mar de Árvores, The Sea of Trees, 2015, Gus Van Sant

"O Mar de Árvores", de Gus Van Sant, 2015

Filme do dia (94/2017) - "O Mar de Árvores", de Gus Van Sant, 2015 - Arthur (Matthew McConaughey) é um professor em crise que viaja para o Japão, mais especificamente para a floresta Aokigahara, conhecida como a floresta dos suicidas. No interior da floresta, Arthur encontra Takumi (Ken Watanabe), o qual solicita seu auxílio para encontrar a trilha de saída do local. Arthur, então, dá início a uma jornada pessoal onde ele buscará a redenção.

Esse filme, que chegou a ser vaiado em Cannes, recebeu as piores críticas que se pode imaginar. Exagero. Okay, ele é excessivamente didático, é previsível, e tem um desfecho meio "bugado", mas não chega a ser "inassistível". Pontos negativos: tudo é muito explicadinho, a narrativa não dá espaço para o público chegar às suas próprias conclusões, nada é implícito; o roteiro vai dando sinais do que está por vir, logo, o espectador prevê tudo o que vai acontecer antes da hora; a história envereda por um caminho espiritual que, ao menos para mim, soou meio ridículo lá pelas tantas. Pontos positivos: o filme consegue passar a angústia e solidão do personagem através das imagens da floresta - não sei se todos os espectadores vão conseguir extrair essa sensação de vazio das imagens da floresta, mas para mim foi bem forte; as atuações de McConaughey e de Naomi Watts, que interpreta Joan, a esposa de Arthur, são bastante boas e dão lastro aos personagens; gostei da opção de fazer a obra em dois tempos presente e passado, costurando os acontecimentos entre os dois momentos. Concordo que não é uma grande obra, mas não cheguei a lamentar o tempo que usei para assisti-lo. Por outro lado, posso recomendar uma cacetada de outros filmes melhores que esse, inclusive do próprio Gus Van Sant. Tá, tá, a balança está pesando para o lado ruim, eu concordo...

E mais: Aokigahara

14/08/24

O homem que sabia demais, The Man Who Knew Too Much, 1934, Alfred Hitchcock

Crítica | O Homem que Sabia Demais (1934) por Ritter Fan, 3 de dezembro de 2019

É muito estranho ver e criticar a versão de 1934 de O Homem que Sabia Demais. Afinal de contas, a versão de 1956, com James Stewart e dirigida pelo próprio Alfred Hitchcock (que já refilmara Assassinato! , de 1930, como Mary, de 1931) é muito mais conhecida do que a primeira. É como entrar em um túnel do tempo e ver a versão preliminar de um filme que você já conhece.

Até mesmo Hitchcock, de certa forma, concorda com esse raciocínio, pois, em entrevista a François Truffaut, capturada em livro e filme, ele afirmara que alguns aspectos da refilmagem eram muito superiores ao original, sem qualquer traço de modéstia e bem a seu estilo: “Vamos apenas dizer que a primeira versão é o trabalho de um talentoso amador e a segunda foi feita por um profissional”. E, de fato, é o que parece. O Homem que Sabia Demais, de 1934, é um filme que tinha potencial, mas sua execução deixa muito a desejar. A história, claro, é fascinante: um casal em férias acaba tomando conhecimento de um segredo e sua filha é sequestrada para garantir que eles não contem para as autoridades. É, basicamente, o primeiro verdadeiro thriller do Mestre do Suspense.

Sem os visuais elaborados e exóticos que o orçamento mais generoso da Paramount permitiria 22 anos depois, Hitchcock localiza a ação brevemente em St. Moritz, na Suíça (no lugar do Marrocos, na refilmagem) e logo parte para Londres, mas sempre filmando em estúdio na grande maioria das sequências. Em virtude do orçamento mais apertado, suas tentativas de trabalhar efeitos especiais, como na cena de abertura envolvendo um quase acidente de esqui, são embaraçosas. Além disso, com exceção talvez de Peter Lorre (no papel do vilanesco Abbott – mais sobre ele depois), os demais atores, todos ilustres desconhecidos, exageram na teatralidade, criando inadvertidos momentos cômicos na fita.

Uma coisa que me incomodou profundamente foi a forma de retratar pessoas sendo alvejadas por balas. Absolutamente todas as cenas desse tipo – são várias – lembram crianças brincando de “bangue bangue” e fingindo serem atingidas da maneira mais dramática possível, normalmente com uma queda “em câmera lenta”. Podemos – e devemos – aceitar esse exagero quando isso acontece na primeira vez, com o assassinato do espião Louis Bernard (Pierre Fresnay), já que isso é essencial para a trama, mas quando o mesmo tipo de teatralidade acontece repetidas vezes, não temos como não revirar os olhos. Claro, o filme é de 1934 e carrega consigo o estilo de uma época, mas filmes da década de 20 e até anteriores conseguiam retratar mortes de maneira menos artificiais e risíveis.

Mesmo assim, em econômicos 75 minutos, Hitchcock mostra, já nessa fase inicial de sua impressionante carreira, seu potencial para construir suspense (o tal “talentoso amador” estava bem presente!). Ao dividir a ação entre o pai, Lawrence (Leslie Banks), que investiga o paradeiro da filha e a mãe, Jill (Edna Best), que tenta evitar um assassinato no Royal Albert Hall, o diretor trabalha duas narrativas paralelas que conseguem se sustentar muito bem, prendendo a atenção do espectador com uma cadência excelente.

No terceiro ato, que é completamente diferente da refilmagem e foi inspirado em eventos verdadeiros no East End de Londres, onde Hitchcock havia crescido, há uma completa mudança de ritmo. Sai o suspense e entra um filme policial com muito tiroteio e mortes. Ainda que a alteração no compasso do filme funcione pelos primeiros minutos, a extensão e exagero da ação, com literalmente um exército de policiais cercando o local onde estão escondidos os sequestradores e assassinos, acabam diluindo seu impacto inicial.

Mas, se Hitchcock erra a mão em seu trabalho final, ele certamente não errou ao escalar Peter Lorre no papel do vilão principal. Muito mais memorável que o vilão da refilmagem (é difícil barrar Lorre em suas retratações de personagens assim), o ator dá um show de construção de personagem, mesmo sem saber falar uma palavra de inglês à época. Todo o diálogo foi memorizado foneticamente por ele e Lorre, com uma enorme cicatriz no rosto e uma mecha branca na cabeça, toma conta do cenário toda vez que aparece.

Os problemas de sua primeira versão de O Homem que Sabia Demais, porém, não impediram que seu trabalho fosse um dos maiores sucessos financeiros da fase britânica de Hitchcock. E, de fato, é fácil ver o potencial que estava por explodir (Os 39 Degraus seria seu filme seguinte e um dos mais importantes filmes britânicos do século XX) e o início do mais do que merecido título de Mestre do Suspense.

O Homem que Sabia Demais, The Man Who Knew Too Much, 1956, Alfred Hitchcock

Crítica | O Homem que Sabia Demais (1956) por Ritter Fan, 13 de junho de 2020

Vamos apenas dizer que a primeira versão é o trabalho de um talentoso amador e a segunda foi feita por um profissional. – Alfred Hitchcock falando para François Truffaut sobre as duas versões do filme.

A versão original de O Homem que Sabia Demais era um filme que tinha muito espaço para evoluir e Alfred Hitchcock sabia muito bem disso. Sua ideia de fazer uma versão americana de sua obra começou ainda em 1941, mas ela só veio mesmo a concretizar-se em meados dos anos 50, como uma forma de ele matar os proverbiais dois coelhos com uma cajadada só: ele nunca havia ficado satisfeito com o original e ele precisava de um filme para cumprir contrato com a Paramount.

Repetindo sua parceria com James Stewart e escalando Doris Day para contracenar, Hitchcock acertou em cheio no casal protagonista, o Dr. Benjamin “Ben” McKenna e a famosa cantora aposentada Josephine “Jo” Conway McKenna, que imediatamente funciona como atração para o público com excelentes interações que marcam Jo como forte e decidida e Ben como atrapalhado e, de certa forma, comicamente submisso. No entanto, o filme é marcado pelo que poderia ser classificado como um longo preâmbulo no Marrocos que serve para estabelecer o tabuleiro do jogo a ser jogado. O casal americano acaba recebendo informações secretas de um espião sobre um assassinato e seu filho, o jovem Hank (Christopher Olsen) acaba sendo sequestrado e levado para a Inglaterra para fazer com que seus pais mantenham o silêncio e não procurem as autoridades. Ben e Jo, então, partem para a ilha britânica para eles próprios tentarem recuperar o filho, envolvendo-se cada vez mais no emaranhado da trama.

E a palavra-chave, aqui, é mesmo “emaranhado”. O roteiro de John Michael Hayes, em sua quarta e última parceria com Hitchcock (ele escrevera os três filmes imediatamente anteriores do cineasta britânico: Janela Indiscreta, Ladrão de Casaca e O Terceiro Tiro) talvez tenha se sentido confortável demais e escrito quase que dois filmes em um, com as sequências em Marraquexe alongando-se demasiadamente e tornando-se desnecessariamente complicada considerando a simplicidade do que se pretendia passar. Por vezes, essa meia hora inicial parece mais um guia turístico da cidade com atores famosos, como se Hithcock tivesse se enamorado com o local sem que houvesse necessidade narrativa para tudo isso.

Quando a ação se desloca para Londres, a história realmente avança, mas, mesmo assim, de maneira claudicante, beirando o pastelão com as entradas e saídas de Ben e Jo de seu hotel, deixando convidados enxeridos e ignorantes do sequestro a ver navios, seguidas de investigações separadas da dupla que acabam desembocando no belíssimo Victoria and Albert Hall para o primeiro e melhor clímax, que abre espaço para o segundo e consideravelmente atrapalhado ponto alto em uma embaixada estrangeira. Com isso, o filme ganha uma duração que nem é tão longa assim, mas torna-se sensível ao espectador em razão das quebras de ritmo e das informações novas e coincidências que vão caindo no colo do casal.

Interessantemente, porém, Hithcock faz belíssimo e original uso da música em seu filme. Há uma trilha sonora incidental de Bernard Herrmann, mas não é ela que merece destaque, mas sim a canção “Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)”, composta por Jay Livingston e Ray Evans e interpretada por Doris Day duas vezes no filme, a primeira apenas parcialmente em Marrocos em “dueto” com o jovem Olsen, e, depois, na versão completa e com ela ao piano, na embaixada em Londres. São dois momentos muito bonitos no filme, com as performances de Day realmente roubando as cenas a ponto de essa canção ter se tornado uma das mais famosas de seu vasto repertório e ter levado à premiação da Academia em sua categoria (a terceira e última premiação no Oscar para a dupla Livingston e Evans). Além disso, a composição instrumental “Storm Clouds Cantata” que o australiano Arthur Benjamin fizera para a sequência do assassinato no filme original de 1934 é repetida aqui, pois Herrmann, a quem foi dada a oportunidade de compor outra obra, achou mais adequado apenas expandir a anterior, com o maestro aparecendo em destaque no filme como condutor da Filarmônica de Londres. O resultado da sequência é tenso e bem construído e talvez pudesse ter marcado o final da obra, que, porém, ganha o longo dénouement, desfecho, (que não é bem dénouement) já citado.

A segunda versão de O Homem que Sabia Demais sem dúvida é uma evolução técnica se comparada ao original, mas a obra continua com problemas de roteiro não solucionados pela montagem e direção que a impede de figurar entre as melhores de Hitchcock, ainda que talvez seja uma das mais lembradas potencialmente em razão de Doris Day e sua “Que sera, sera”. Uma obra que diverte por sua inusitada musicalidade e pela química do casal principal, mas que não sabe o significado de economia narrativa e nem como e quando parar.

16/08/24

A Criada, Ah-ga-ssi, 2016, Park Chan-wook

Crítica | A Criada por Luiz Santiago, 12 de janeiro de 2017

A Península da Coreia (na época, não havia divisão entre norte e sul, isso só ocorreu a partir do armistício de 1953) foi ocupada pelo Japão em 1905 e oficialmente anexada ao território japonês em 1910, permanecendo sob seu poder até o fim da II Guerra Mundial, em 1945. É neste período de ocupação — contando com todo o jogo social que um país ocupado sofre — que o filme The Handmaiden se passa.

O roteiro é baseado no livro Fingersmith (2002), de Sarah Waters, e tem seu cenário original da Era Vitoriana alterado para a Coreia ocupada, na qual o diretor Chan-wook Park (Oldboy) realiza o seu jogo de enganações que surpreende o espectador a cada conjunto de mais ou menos 40 minutos, onde os pontos de vista são alterados e onde descobrimos coisas que haviam sido escondidas de nós na parte anterior, ou mostradas pela metade, a fim de criar uma impressão parcialmente verdadeira (já que a primeira vez que vemos essas coisas, elas são reais, somos nós que não as entendemos como encenação) e aprofundar ainda mais no universo de personagens tão complexos como os que temos aqui. A forma como as diferentes visões vão tomando conta da obra e de como uma dá origem à outra nos lembra vagamente a estrutura narrativa de Rashomon (1950).

A grande quantidade de certezas que temos no princípio vai sendo aos poucos dissecada, triturada e transformada em diferentes cenários, até chegarmos à cena final. Em dado momento, o espectador se rende às reviravoltas e deixa de tentar adivinhar o caminho que virá a partir dali, sendo surpreendido com novos detalhes à medida que grandes doses de erotismo e violência são adicionadas, deixando tudo mais intenso.

O cuidado fotográfico da obra, assinado por Chung-hoon Chung (Oldboy, Lady Vingança, Segredos de Sangue) é de uma delicadeza ímpar, talvez o trabalho mais cuidadoso em um filme de Chan-wook Park nesse sentido. Os momentos certos de se mexer com o foco, a decupagem inteligente a cada novo bloco (reparem na posição majoritária da câmera, no tipo de planos e movimentos que ela vai tendo diante de cada novo ponto de vista), a beleza e sensibilidade ao filmar espaços naturais e todas as cenas noturas ou internas demonstram um grande esforço do fotógrafo em criar um certo sentimentalismo com mescla de macabro, alternando a aparência de liberdade com a claustrofobia de determinadas situações.

O espectador irá perceber que o destino final de duas personagens se dilui um pouco diante do peso e intensidade com que todos os outros foram mostrados na fita. É uma pequena rusga diante de um filme tão intenso e esteticamente rigoroso, mas não o bastante para fazer com que as mesmas personagens tenham sua essência alterada ou que todo o caminho percorrido até ali seja minimizado. Nada disso. Se em comparação, os poucos momentos em direção à Rússia parecem frágeis, isoladamente, eles mantém o rigor e a beleza visual de Handmaiden, especialmente porque a cena que se segue volta com força ao conhecido jogo. No mesmo âmbito, poderíamos até apontar uma queda do diretor pela breve, mas desnecessária explicação do vigarista, também no final, mas certamente a presença dessas linhas terão impacto diferente em cada espectador, pois mesmo não sendo necessárias, são colocadas no enredo de forma orgânica.

The Handmaiden é um filme que se revela e se constrói aos poucos. Chan-wook Park guia a obra como se estivesse dirigindo uma ópera erótica (sua elegância lembra um pouco a de Nagisa Oshima em O Império dos Sentidos, mas tem uma maior agilidade e controle — ajudado pela milimétrica montagem –, uma necessidade desse contexto, pois o roteiro não possui apenas uma linha textual e os personagens vão mostrar mais de uma faceta na história, de modo que precisavam alternar entre esconder e mostrar algo dependendo do momento).

A sociedade nipônico-coreana dos anos 30 e as liberdades individuais são inseridas em um jogo de gato e rato cheio de detalhes nos figurinos, com uma trilha sonora intensa e a sábia decisão do diretor em explorar silêncios, sons do ambiente ou o mínimo de música possível em situações emotivas, de dor, contemplação ou gozo. The Handmaiden é uma poesia erótica e violenta onde todos manipulam todos e onde a moral, a ética e as normais sociais são mais alguns acessórios nas mãos de quem sabe brincar com elas e, embora não pareça, usá-las a seu favor.

17/08/24

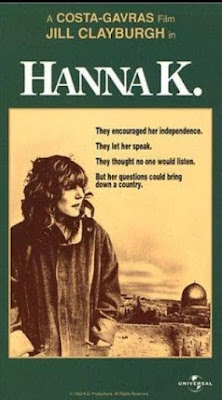

Hanna K. 1983, Costa-Gavras

No iutubi aqui

Hanna (Jill Clayburgh) a Jewish lawyer and a child of a Holocaust survivor, comes into conflict with her surroundings, when she decides to defend the case of a young Palestinian (Mohammad Bakri) accused of terrorism and illegal infiltration by Israeli authorities. In the shadow of this mission, Hanna is caught between a rock and a hard place: her commitment to justice on the one hand, and her fears of risking a promising career and bringing her personal life into disarray on the other hand. The personal overlaps with the political. While Hannah remains convinced of her client’s right of residence in his ancestral home, she is pushed to capitulate under public pressure. A courageous drama by the renowned and multi-awarded Greek director Costa-Gavras (known for Z, The Confession and Missing) in the zenith of his cinematic career. Hanna K pioneered in shedding light on the Palestinian cause in international cinema. It was praised by Palestinian thinker and literary critic Edward Said (1935- 2003) for allowing “us to witness the Palestinian quandary as a narratable human history”. The film will be screened in its recently restored version, supported by the French Ministry of Culture and under the direct supervision of Costa-Gavras. Palestina Cinema

17/08/24

Amém, Amen, 2002, Costa-Gavras

Crítica | Amém por Marcelo Sobrinho, 29 de junho de 2020

“Onde há poder, há resistência” – Michel Foucault.

Sempre me interessei bastante por filmes envolvendo o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial que abordassem pautas e histórias pouco convencionais. Possivelmente porque o tema é um dos mais desgastados da história do cinema, é verdade, mas também porque essas questões supostamente marginais sempre enriquecem o olhar para esse período histórico. O caso dos falsários de Sachsenhausen e o massacre vil dos prisioneiros de Katyn pelos soviéticos são dois bons exemplos de histórias menos conhecidas e que geraram bons filmes. Já uma questão importante, mas que nunca ganhara de fato os holofotes do grande público, é a da permissividade da Igreja Católica com relação ao horror do nazismo. Na grande tela, esse tabu só foi quebrado em 2002 por um dos grandes mestres do cinema de denúncia em toda a história da sétima arte – o grego Constatin Costa-Gavras, https://www.planocritico.com/tag/costa-gavras/ com seu polêmico e competente Amém.

Toda a experiência que Costa-Gavras acumulara em sua carreira como cineasta político, em filmes como Z, O Desaparecido e Estado de Sítio, o credenciaram como um nome perfeito para desengavetar o projeto de transpor a peça teatral O Vigário, de Rolf Hochhuth, para o cinema quase quarenta anos após o lançamento da obra original. Amém conta a história de um padre jesuíta diretamente ligado ao Papa Pio XII e de um oficial nazista e químico, criador do zyklon B como purificador da água dos soldados alemães, que se unem para denunciar à Igreja o terror genocida dos campos de concentração. O filme de 2002 pode não ter toda a inspiração dramatúrgica ou até as doses de sarcasmo dos maiores clássicos do diretor, mas Amém é poderoso na medida em que conta uma história tão aterradora em tensão crescente. Não temos um thriller político dessa vez, mas um drama sério e tratado com a gravidade necessária.

O roteiro é contundente mas não peca por falta de complexidade. Trabalha com dualidades todo o tempo, o que evita a simplificação de uma geopolítica tão intricada como a dos tempos da Segunda Grande Guerra. Isso está presente no próprio retrato da Igreja Católica, que, no começo do filme, demonstra sua força e sua influência no combate ao extermínio de crianças deficientes mentais. Logo após, segue-se o silêncio com relação à situação dos judeus na Europa em um paradoxo apenas aparente. Além disso, parte de um oficial nazista e de um jovem padre a denúncia da barbárie nazi-fascista – atestando que sempre houve pessoas que se opuseram a ela dentro da própria Igreja e do próprio Reich, isto é, que o senso de humanidade sobreviveu mesmo no terreno mais desértico. Essa complexidade desorganiza a dicotomia que propusera que os Aliados foram os únicos responsáveis por libertar a Europa das garras nazistas.

Ainda mais interessante em Amém é a própria direção de Costa-Gavras, que me parece defender uma tese central bastante clara e que localiza o mal nos andares mais altos do poder. Note-se como o diretor grego escolhe numerosos close-ups para evidenciar o surgimento da consciência humana nos protagonistas. É o que ele faz, por exemplo, na cena em que Gerstein assiste a execução de judeus em uma câmara de gás através de sua própria invenção. Costa-Gavras não mostra a agonia dos prisioneiros, pois lhe interessa muito mais o olhar silencioso, consciente e atormentado do oficial nazista. Por outro lado, praticamente todas as cenas envolvendo o papa e os altos cardeais da Igreja são registradas em planos de conjunto, mantendo o formalismo e o distanciamento que sufocam a sua humanidade e os tratam como engrenagens superiores de uma instituição comprometida consigo mesma. A câmera do cineasta grego é muito clara – a consciência humana jamais viceja onde é esmagada pela macrofísica do poder.

Por isso Amém se torna um filme tão possante sobre o tema da omissão da Igreja Católica em um dos momentos mais negros da história humana. Costa-Gavras reafirma a inacessibilidade de um sistema comprometido com muitas questões complexas e que relega o elemento humano para uma posição absolutamente secundária. Todas as tentativas que o oficial Kurt Gerstein e o padre Riccardo Fontana empreendem para denunciar o Holocausto não frustram o espectador pela vilania dos homens que se omitem, mas pela indesculpável burocracia que torna um sistema criado por homens inacessível a eles mesmos. A tensão criada pelo roteiro, pela direção e pelas excelentes atuações dos dois protagonistas cresce sem que o filme sequer necessite de um grande clímax. Na medida em que as possibilidades de sucesso dos dois homens se esgotam, o próprio público acaba se vendo diante da encalacrada. Angustia-se e sente realmente o peso da questão sem que nenhum personagem precise se passar como um herói fácil.

O final de Amém também não é dado a grandes surpresas ou emoções. Trata-se de uma história com inspiração real e que não poderia mesmo almejar grandes saltos dramatúrgicos em seu desfecho. Mas, nem por isso, ele se torna morno ou insosso. Engana-se quem pensa que tudo termina em tom de desalento ou derrotismo. Costa-Gavras sabe inserir uma dose de esperança mesmo quando denuncia as maiores perversidades. Os relatórios de Gerstein, ainda que não tenham servido para salvar a vida de milhões de pessoas, tornaram-se tantos anos depois uma comprovação documental do Holocausto. Se a história humana é mesmo a história da barbárie, fatalmente a barbárie se repete. Só é possível evitá-la conhecendo como ela opera e como ela se esconde nos interstícios do poder. Amém entrega uma análise competente sobre tudo isso, ainda que emocione pouco. Em tempos como o nosso, em que cresce um revisionismo histórico tão periclitante, registros como os de Gerstein e filmes como o de Costa-Gavras assumem valor inestimável.

18/08/24

Sisu - Uma História de Determinação, Sisu, 2022, Jalmari Helander

No iutubi aqui

Crítica | Sisu – Uma história de determinação - Bastardo inglório - por Ritter Fan, 8 de agosto de 2023

Se os três “Johns-exércitos-de-um-homem-só” mais famosos do audiovisual – Rambo, Matrix e Wick, para ninguém ter dúvida – se fundissem em um personagem só e ainda recebessem infusões generosas de colegas como James Braddock, Robert McCall, Beatrix Kiddo e Bryan Mills, eles talvez, fazendo esforço, teriam chance de chegar no nível do silencioso, barbudo e (i)mortal ex-comando finlandês Aatami Korpi (Jorma Tommila) que, tendo deixado a guerra de lado e se tornado garimpeiro, acaba sendo obrigado a trucidar nazistas que querem seu ouro em algum lugar perdido na Lapônia. Em seu terceiro longa-metragem, Jalmari Helander criou uma versão sanguinolenta, vingativa, primal e selvagem do herói real de seu país Simo Häyhä, apelidado de A Morte Branca, que matou algo como 500 soldados soviéticos durante a chamada Guerra do Inverno, quando a URSS invadiu a Finlândia no começo da Segunda Guerra Mundial.

Mas a inspiração em Häyhä, apesar de clara, é só o pano de fundo, uma desculpa para um longa que não tem a menor preocupação com a realidade e está muito mais no estilo daqueles protagonizados pelos personagens invencíveis e imortais que listei acima (e muitos outros, lógico) do que qualquer outra coisa. Aliás, diria até que Helander, apesar de inicialmente trafegar de leve por um lado mais pretensamente artístico, com belos planos gerais da paisagem desolada, mas linda do norte da Finlândia que refletem e ecoam a solidão auto imposta do personagem de Tommila, e que são inspirados pela filmografia de Sergio Leone (incluindo aí a trilha sonora de Juri Seppä e Tuomas Wäinölä, não demora a trilhar um caminho muito mais cru que seus pares que é ao mesmo tempo autoconsciente dos exageros que só se tornam mais absurdos na medida em que a fita progride e muito confortável com essa escolha que leva Sisu a ser um exemplar europeu moderno de um filme trash.

Se, com o devido estado de espírito, sempre é divertido ver uma máquina humana (ou nem tanto) de matar chacinando bandidos das maneiras mais originais e sanguinolentas possíveis, seja um cano atravessando o grande vilão ou uma katana tirando o escalpo de uma inimiga, dentre a infinidade de exemplos que poderia dar, há um inegável prazer especial quando esses bandidos são nazistas. Apesar de Sisu não ser nenhum Bastardos Inglórios – e nem quer ser, ou será que quer? -, ver nazistas sendo literalmente explodidos em um campo minado ou degolados no fundo de um lago (com direito ao ar deles ser sugado diretamente da traqueia pelo protagonista como Drácula faria com sangue) por um homem de cabelos e barba brancos no mais completo improviso não tem preço. E olha que o diretor e roteirista ainda faz questão de caracterizar os nazistas da pior maneira possível, ou seja, como se já não bastasse eles serem nazistas, eles ainda são explicitamente estupradores, sádicos, covardes, déspotas, traidores e canalhas, em uma espécie de convergência astral de tudo de negativo na humanidade.

Como os parágrafos acima provavelmente deixaram bem claro, Sisu não tem exatamente uma história, mas sim, apenas, uma premissa ou talvez nem isso. Tudo o que acontece ao longo da projeção, que é dividida em capítulos como um filme de Quentin Tarantino, é uma sucessão de sequências repletas de ultraviolência, sangue e tripas que competem entre si pelo “prêmio” de maior absurdo e maior necessidade de suspensão da descrença, sempre naquela esperada progressão geométrica de videogame. Se o espectador estiver, como disse, com a mentalidade correta para assistir Sisu, a diversão completamente descerebrada estará garantida. Obviamente, porém, que isso não blinda o filme de seu problemas que se confundem com suas mais evidente característica, ou seja, ele nada mais é do que uma desculpa rasa para Helander filmar as cenas mais ultrajantes possíveis e colocá-las em uma ordem minimamente lógica para arrancar risadas de espectadores que só querem esse tipo de diversão vazia.

Helander, apesar de até ter um razoável apuro estético quando realmente quer, ainda que ele não saiba muito bem utilizá-lo de maneira consistente, escreve um roteiro que não tem nenhuma nesga de mensagem como pelo menos o primeiro Rambo tinha, nenhuma tentativa de construção de mitologia como a franquia John Wick tenta, e sequer um protagonista que pareça humano como na trilogia Busca Implacável, o que, claro, não são pecados mortais, mas mostra um pouco de preguiça em pelo menos esforçar-se para oferecer mais do que o valor de face da obra. Faz parte do jogo, eu sei, e, como disse, a diversão estará garantida para quem só realmente quiser fast food com litragem alta de sangue, mas a grande arte em filmes realmente inesquecíveis da categoria do “só divertem” está em entregar subtextos que quem só enxerga a superfície – ou quem só quer enxergar a superfície – acaba absorvendo, mesmo que subliminarmente. Não é o caso de Sisu, obviamente, mas a pilha de corpos de nazistas de fazer inveja a todos os exércitos de um homem só do cinema que Aatami Korpi deixa em seu rastro pode compensar essa falta…

19/08/24

Casamento ou Luxo, A Woman of Paris: A Drama of Fate, 1923, Charles Chaplin

No iutubi aqui

Crítica | Casamento ou Luxo por Guilherme Coral, 30 de julho de 2014

Uma aposta para Charlie Chaplin, Casamento ou Luxo foi seu primeiro drama, já anunciado pelo seu título original A Woman in Paris: A Drama of Fate. O que nem todos sabiam na época, contudo, é que o próprio Chaplin não apareceria na obra, fazendo apenas uma pequena ponta que passa quase que totalmente despercebida pelas audiências. Esta ausência do diretor como ator, explicitada já em uma primeira cartela do longa-metragem, acabou prejudicando a receptividade da obra pelo público, chegando a abalar o autor que já era bastante popular.

Não obstante, o filme recebeu críticas positivas e passou a representar um marco histórico, não só por ter sido a primeira produção do gênero por Charlie, como pela maneira que a narrativa se desenrola. Após os curtos créditos iniciais nos deparamos com Marie St. Claire (Edna Purviance), uma jovem francesa cuja vida é completamente controlada pelo pai. Após ter sua tentativa de fugir com o amante frustrada, a moça viaja a Paris, onde passa a morar. Um ano depois nos encontramos com uma mulher vivendo uma vida de luxo, acompanhada por um bon vivant endinheirado. A protagonista, contudo, chega a uma encruzilhada quando se vê tendo de escolher entre o casamento e sua vida atual, nos remetendo imediatamente ao título traduzido.

O que primeiro chama a atenção em Casamento ou Luxo e já constitui seu valor histórico é o foco nas emoções dos personagens, que por si só conseguem levar a narrativa. Acompanhamos um curto espaço de tempo e uma trama bastante novelesca que se apoia quase que unicamente nos olhares de cada ator. Chaplin se prova como um diretor versátil, saindo do seu gênero de costume e trazendo consigo os elementos que aperfeiçoou ao longo dos anos. Embora estejamos falando de um período pequeno, muitos eventos ocorrem e a evolução de cada personagem de destaque é palpável. Automaticamente remetemos às dinâmicas histórias criadas pelo autor, encadeando diferentes situações e criando uma notável coesão narrativa, ao exemplo de Pastor de Almas. https://www.planocritico.com/critica-pastor-de-almas/

Aliando-se ao trabalho de direção para compor a trama deste drama temos a presença da marcante trilha composta por Eric Rogers, que define a cada sequência o tom desejado, explicitando-o e possibilitando um ainda maior entendimento por parte do espectador. Muitas vezes nos pegamos prestando atenção em cada mudança na melodia, que mistura o clássico com o jazz swing, praticamente nos transportando para os anos 1920. Com esse fator em mente é de se notar, também, que as músicas, muitas vezes, se misturam com o ambiente, tornando-se praticamente diegéticos, em especial nas sequências festivas.

Sedimentando essa notável imersão temos o trabalho de fotografia, que não se intimida mesmo nas cenas noturnas, compondo cenas visualmente impactantes. A câmera parada, vez ou outra exibindo sutis movimentos, nos traz enquadramentos precisos que conseguem positivamente chamar a atenção, mesmo diante da montagem clássica. Novamente reitero a importância dos olhares na obra, elemento que é constantemente dado destaque pela fotografia que entende a sutileza da narrativa em questão.

Atípico para a época, Casamento ou Luxo, foi feito para elevar chamar a atenção para Edna Purviance, mas consegue destacar, sim, seu diretor. Chaplin não recebeu o reconhecimento do público, mas entrou mais uma vez para a história, demonstrando não só sua inovação como diretor, como roteirista. Através de uma história coesa e discretamente conduzida, acompanhamos este drama de uma mulher em Paris e somos completamente cativados por ela, chegando a nos surpreender que o filme conta apenas com setenta e oito minutos e sendo capaz de nos transmitir tanto. Definitivamente a frente de seu tempo.

21/08/24

A Vigilante, 2018, Sarah Daggar-Nickson

A Vigilante (2018): o lado sombrio da vingança por Lívia Almeida

Suspense misturado com drama consegue deixar o espectador vidrado na história do começo ao fim, graças a atuações, roteiro e direção competentes.

Quando falamos sobre filmes de vingança, é comum vir à mente histórias que são contadas com trilhas sonoras marcantes, grandes planos que mostram a superioridade daquele personagem que durante grande parte do filme se encontra numa situação de impotência e muito foco nos atos violentos que levam o protagonista ao seu caminho de triunfo. Em “A Vigilante”, apesar de conter uma história que poderia encaixar em si muito bem todos esses elementos citados acima, a diretora e roteirista Sarah Daggar-Nicholson, em sua estreia, decide tomar um caminho mais soturno e realista.

Acompanhamos a história de Sadie (Olivia Wilde, “A Vida em Si”), uma mulher que sofreu de violência doméstica e dedica sua vida a ajudar outras com seus desejos de se livrarem dos seus agressores. Desde o começo do filme percebemos o tamanho do trauma que ela carrega pelas diversas cicatrizes no seu corpo e pelo comportamento errático que apresenta quando se encontra sozinha, muito diferente da calma que demonstra na frente de suas clientes.

O filme é muito comedido em relação à violência que decide retratar, mostrando apenas o essencial para que a audiência entenda o que está acontecendo. Ela é apresentada aqui como uma válvula de escape de uma pessoa que não aprendeu como lidar com seu trauma. A obra deixa muito claro que esse talvez não seja o caminho mais adequado, mas Sadie não parece ter outra alternativa para colocar para fora os demônios do seu passado. Essa escolha acaba dando um ar mais real para a trama, que não glorifica os atos violentos em momento algum.

Olivia Wilde apresenta aqui o que é provavelmente a melhor performance da sua carreira até o momento, numa personagem que demonstra emoções muito fortes, às vezes extremas e tendo que pular entre elas de uma hora para outra na mesma cena. Uma pessoa que parece insana em diversos momentos, principalmente nas cenas em que está sozinha, ela perde o controle enquanto treina para luta corporal ou vendo coisas que lhe lembram do seu passado. No entanto, também sabe lidar com seus sentimentos mais profundos quando precisa, em nome dos seus objetivos finais, e mostra uma vulnerabilidade que move o espectador. Wilde consegue lidar com todas as nuances de Sadie com maestria, o que eleva ainda mais o status do filme. Sadie é retratada como uma pessoa que não temos que fazer esforço para imaginar que realmente poderia existir.

Intercaladas com cenas da vida de Sadie nos dias atuais, o filme também apresenta alguns flashbacks, onde além de mostrar mais histórias de mulheres que estão em situações parecidas com o que a personagem principal viveu, também revela detalhes sobre o passado dela. O roteiro nos apresenta a personagem de Wilde quando ela já está em ação e consegue construir empatia com o público para depois revelar mais sobre seu passado, consolidando ainda mais este sentimento. Daggar-Nicholson soube construir esses momentos com foco naquilo que realmente importa: fazer jus às vítimas de violência doméstica e abuso. Além disso, essa transição entre flashbacks e dias atuais acontece de forma precisa, criando um ritmo estável para a narrativa.

A trilha sonora de Danny Bensi (“Boy Erased: Uma Verdade Anulada “) e Saunder Jurriaans (“O Homem Duplicado”) está presente nas partes mais mundanas da rotina de Sadie: quando ela está treinando, arrumando seus pertences, mudando de um hotel de estrada para outro, planejando seu próximo movimento, para então continuar com o ritmo bom que a história carrega, na sua maior parte, sem a trilha. Isso nos deixa sentir o peso de cada cena e diálogo importante, quase sempre acompanhados apenas de um silêncio sombrio que valoriza o roteiro.

A cinematografia de Alan McIntyre Smith (“White Rabbit”) não inova, mas consegue chamar atenção com os grandes planos da cidade no inverno, apresentando uma paleta de cores mais escura onde o cinza e o azul se destacam, para concretizar a atmosfera que o filme quer passar. Nas cenas de flashback, que acontecem numa época do ano não tão fria, o verde e amarelo se sobressaem. Smith também utiliza closes e planos mais próximos de Wilde para enaltecer ainda mais sua performance.

Com um terceiro ato surpreendente e uma boa mistura entre suspense e drama, “A Vigilante” faz um ótimo trabalho em mostrar para a audiência como o abuso doméstico funciona e os tipos de consequência que ele pode acarretar

24/08/24

O Gato Preto, Yabu no naka no kuroneko, 1968, Kaneto Shindô

No Japão medieval devastado pela guerra, samurais a caminho de casa são encontrados mortos com suas gargantas cortadas. Um herói militar é enviado para desvendar este mistério e afastar o espírito malévolo, só que ele precisará lutar contra seus próprios demônios também. Fantasmagórico, assustador e poético, "O Gato Preto", do diretor Kaneto Shindô, é uma poderosa fábula de terror atmosférica.

Direção: Kaneto Shindō, Elenco: Kichiemon Nakamura II, Nobuko Otowa, Kiwako Taichi, Kei Satō, Taiji Tonoyama, Rokkō Toura. Filmicca

Crítica: O Gato Preto (1968) por: Emerson Teixeira Lima, 11 de outubro de 2022

Kaneto Shindō, diretor de tantas obras maravilhosas e à frente do seu tempo como “Onibaba” (1964), “Kokoro” (1973) e “Ilha Nua” (1960), é um dos nomes mais importantes do cinema japonês, principalmente pela forma como abordou a mulher em diversos trabalhos. Em “O Gato Preto” (1968) ele estende alguns temas desenvolvidos em “Onibaba”, de uma forma diferenciada e minuciosamente bem planejada para causar medo através da realidade grosseira, a qual, ainda por cima, critica ferozmente as tradições masculinas clássicas, principalmente a figura do samurai.

As mulheres abandonadas em casa enquanto o outro lado debruça em cima do ato heroico vindo da brutalidade, são vistas como frágeis e acessórios. Nesse caminho árduo de diferenças criadas pelo sistema, temos a primeira cena que, corajosamente, apresenta soldados invadindo um lar, dois corpos e inúmeras esperanças. Estupro e morte são o ápice da bestialidade a qual os homens representam em cena, moralmente e fisicamente. Seus olhares famintos, a expressão desleixada, a fotografia belíssima que contrasta arduamente com tudo o que se vê.

Em todos os sentidos, a substância desse exemplo de obra-prima é tão espaçosa e conforme, a narrativa é delicada, soberba no que diz respeito à construção mitológica da vingança e, com esse desdobramento, transforma as mortes em algo próximo a um rito de passagem, onde duas mulheres, além de personificações de monstros, são como guardiãs de um portal místico que separa os homens bons, dos maus.

É válido reforçar a bela fotografia preto e branco de Norimichi Igawa e Kiyomi Kuroda que, antes de mais nada, apoia-se nas sombras quase em sua totalidade para retirar os personagens do lugar comum, embriagando-os no escuro da noite e sendo pela escuridão domados. No entanto, a superexposição no corpo e rosto do primeiro samurai que surge pequeno, no canto do quadro, antecipa sua morte e ainda conduz o espectador por esse caminho estritamente filosófico banhado de sangue. Explico: a cor branca na cultura japonesa representa o fúnebre, por isso tantos filmes com fantasmas de rosto branco, vestimentas, entre outros detalhes.

O método de assassinato motivado pela vingança é sempre o mesmo, as duas mulheres mortas, metamorfoseadas em fantasmas através da amargura inocente de desmanchar-se, enganam um samurai e o seduz de modo que acompanhe a jovem solitária pela noite em um bambuzal. Aliás, o bambu é uma planta de extremos significados, muitas vezes atrelados à resistência, afinal, é uma das mais fortes que existem, chegam no limite da sua curvatura, porém não quebram totalmente. Além de ter diversas utilidades mesmo com tamanha simplicidade.

Quando as mulheres assassinam um samurai, pervertem sua imagem no imaginário popular japonês, consecutivamente para o mundo. É a modernidade que se apresenta e ironiza o classicismo, os significados da figura são fragmentadas e o diálogo é entre a mulher, natureza e jornada. O “método”, como ilustrado acima, é o mesmo e o diretor faz questão de mostrá-lo diversas vezes, sem nenhuma modificação, até que somente um samurai se diferencia ao permitir que a bela moça suba no cavalo enquanto ele, em uma atitude de cavalheirismo, caminha em sua frente. Ironicamente, esse é o único samurai que desconfia da monstruosidade da jovem, ou seja, sua atitude não foi sincera, tampouco cordial, mas egoísta.

Nesse longa inesquecível que desprende-se do seu tempo e se imortaliza na história como tamanha ousadia, vide pequenas cenas de nudez que contemplam com perfeição essa abordagem feminina como resistência em um mundo sujo, todos elementos estão em sintonia para representação do estado nipônico e seus desdobramentos narrativos. Utilizam figuras clássicas, mas o desenvolvimento faz jus – mesmo que não pertença – ao movimento “nuberu bagu” que surgiu nos anos sessenta e preocupava-se com os dilemas reais, principalmente dos jovens.

26/08/24

O Salário do Medo, Le salaire de la peur, 1953, Henri-Georges Clouzot

Crítica | O Salário do Medo (1953) por Fernando Campos, 25 de novembro de 2019

O Salário do Medo, dirigido por Henri-Georges Clouzot, é uma afronta ao cinema norte-americano, e isso está longe de ser um problema. Na década de 50, período de lançamento da obra de Clouzot, os musicais americanos iniciaram sua trilha para o auge, com o otimismo característico, doçura e leveza. Analisando em um contexto geral, os finais dos longas da época eram, geralmente, felizes. Os desafios enfrentados pelos personagens não passavam de degraus até a redenção. No entanto, O Salário do Medo vai na linha oposta. Não há glória para os personagens, nem durante a jornada e nem no desfecho.

Portanto, começarei esta crítica analisando o final da película. Após sobreviver à tarefa suicida, presenciando a morte de três colegas, Mario (Yves Montand) baila com seu caminhão pela estrada, balançando-o de um lado para o outro, feliz com o dinheiro recebido, enquanto seus amigos e namorada celebram a notícia de seu retorno com uma dança. A cena encaminha para um final feliz, mas isso não acontece. A dança que antecede a tragédia não é ocasional, sendo uma clara alfinetada ao otimismo do cinema norte-americano.

O longa mostra quatro fugitivos em situação desesperadora em um vilarejo na América do Sul. Com o objetivo de melhorar de vida, eles aceitam transportar nitroglicerina em caminhões, precisando passar por um trajeto traiçoeiro e com estradas precárias. A recompensa prometida é de 2 mil dólares, e para conseguir a recompensa, os quatro precisam enfrentar uma viagem marcada pelo medo.

É louvável que o roteiro, escrito por Clouzot e Jérôme Géromini, baseado no livro de Georges Arnaud, reserve a primeira hora de filme para apresentar as motivações dos personagens e, principalmente, a atmosfera de miséria da pequena cidade da América do Sul. A cena inicial, por exemplo, mostra um garoto brincando com baratas ao redor de lama, mostrando a precaridade do lugar. Além disso, a metade inicial permite que compreendamos a dinâmica entre os personagens: Luigi tem carinho por Mario, que é muito amigo de Jô, que odeia Luigi; enquanto Bimba permanece introspectivo. Receber essas informações só aumenta a carga dramática da parte final, fazendo-nos torcer pela redenção dos protagonistas.

Aliás, o elenco destaca com eficiência a falta de perspectiva dos personagens. Folco Lulli destaca como seu simpático Luigi encara a vida sem temor, não tendo mais nada a perder devido a uma doença grave. Já Peter van Eyck ressalta como Bimba possui um baixo apreço pela própria vida. No entanto, é a interação entre Jo e Mario que guia o longa. Charles Vanel impressiona ao descascar a personalidade de Jo, saltando de um homem valente para um ser extremamente melindrado; já Yves Montand cria um arco de insanidade para Mario, expressando como sua ganância o consome aos poucos. Essa diferença entre os dois, medo contra vontade, é o que torna a amizade bem escrita. Em contrapartida, a personagem Linda mostra-se inútil dentro da narrativa e protagoniza os piores momentos da obra, com direito a momentos sexistas.

Mas o auge de O Salário do Medo está realmente na metade final. A jornada dos caminhões pela perigosa estrada sul-americana é uma aula de suspense dada por Henry-Georges Clouzot. Se no início os planos são abertos e mostram os personagens de corpo inteiro, a partir da metade os enquadramentos tornam-se fechados, dando uma sensação de claustrofobia. Ademais, o longa cria tensão com uma edição inteligente, iniciando as cenas com planos externos do caminhão, seguindo para planos médio dos personagens e inserindo, logo após, planos de detalhe, criando uma lógica clara e eficiente.

Além disso, a montagem intercala as ações dos dois caminhões, fazendo o público manter a expectativa sobre o que acontecerá com o outro, estratégia eficiente para tornar a tensão constante. Contudo, o recurso técnico mais surpreendente aqui é o design de som. Clouzot abre mão da trilha sonora e aposta, inteligentemente, em sons diegéticos, como de grilos ou do motor do caminhão, criando uma sensação de aflição, como se os veículos estivessem prestes a explodir.

Para completar, é correta a opção de dividir a viagem em três grandes cenas: a curva no desfiladeiro, a explosão da pedra no caminho, e a passagem por uma poça enorme de petróleo. Todas funcionam perfeitamente isoladas, mas são brilhantemente costuradas pela edição, evitando que o filme tenha um caráter episódico, mas criando momentos marcantes.

Tematicamente, além de criticar o otimismo do cinema dos Estados Unidos, o filme ataca o próprio imperialismo estadunidense. O vilão da obra é nada mais que uma empresa de petróleo americana, explorando seus trabalhadores por salários baixíssimos. Por isso, há um leve debate sobre imigração aqui, mas destacando como países imperialistas entram facilmente em nações pobres para se aproveitar de suas poucas riquezas, tornando os países mais precários ainda. É verdade que o chefe da petroleira soa caricatural, com direito a desprezo pela morte de um funcionário, mas a pouca sutileza do roteiro acerta ao deixar claro o alvo da película.

O Salário do Medo abraça temas políticos para desenvolver um excelente exercício de suspense. A jornada dos protagonistas é tensa e árdua como a vida de qualquer trabalhador explorado. Por isso, não há final feliz diante de um sistema tão abusivo, que faz os cidadãos praticamente venderem suas vidas por valores insignificantes. Uma vida não vale 2 mil dólares, como os protagonistas, erroneamente, pensavam. O Salário do Medo nos mostra que só haverá um final feliz quando esse abuso terminar.

______________

Crítica: O Salário do Medo (1953) por: Kley Coelho, 29 de julho de 2017

Uma região sem esperança

Estrangeiros iam à Guatemala achando que ali encontrariam emprego, mas a realidade era outra. Em um pequeno vilarejo, sem trabalho e sem nada para fazer, alguns desses estrangeiros exploravam e eram explorados por comerciantes locais e moradores, em uma época muito complicada para o país, que estava passando por sérias crises políticas e sociais. Eles viviam como seres marginalizados, tratados como vagabundos, entregues a todo tipo de situações de desprezo. E era nesse ambiente desagradável que eles precisavam ficar atentos a qualquer oportunidade que poderiam tirá-los dali.

Fúria e medo nas estradas

O filme de Henri-Georges Clouzot, baseado na obra homônima de Georges Arnaud, acompanha um grupo de homens desesperados, que, em busca de dinheiro para sair daquele lugar precário e desesperançoso, aceita transportar em pequenos caminhões cargas perigosas de nitroglicerina, que servirão para apagar um grande incêndio em uma usina petrolífera um pouco distante dali. Uma tarefa que não será das mais fáceis, mostrando que a proposta, de início irrecusável, se tornaria o maior dos pesadelos na vida daqueles quatro homens.

A ‘bomba líquida’, como é conhecida a nitroglicerina, explode a qualquer sinal de movimento brusco, causando um grande desastre. Dois caminhões cheios dessa bomba é capaz de levar pelos ares tudo que está por perto. Até mesmo um pequeno buraco na pista pode causar uma enorme tragédia.

Dos quatro homens, dois deles são os verdadeiros protagonistas.

Mario (Yves Montand) e senhor Jo (Charles Vanel) são o retrato da desolação e do medo naquelas estradas perdidas e montanhosas, repletas de obstáculos como pedras e galhos de árvores que impedem uma travessia tranquila. Tudo precisa ser simetricamente calculado, porque um simples descuido poderá causar a morte instantânea dos envolvidos.

Temos assim uma sucessão de perigos pela frente, principalmente quando precisam explodir uma grande pedra que está impedindo a passagem; e em uma sequência das mais fantásticas já feitas pelo cinema, os dois homens precisam atravessar um lago de petróleo. Outro momento brilhante é quando precisam manobrar por um pequeno trecho feito de tábuas. São cenas de pura tensão, dirigidas com maestria por Clouzot. Além dos perigos pela frente, eles precisam lidar também com as próprias diferenças entre si, se quiserem vencer a dura batalha que os aguardam.

O diretor é um dos mestres do suspense francês, onde dizem até que causou espanto em Alfred Hitchcock, que vira no francês um concorrente à altura que poderia lhe tirar o posto de “mestre do suspense”, porque no ano seguinte Clouzot dirigiu também “As Diabólicas”, um verdadeiro exercício de tensão, em uma história baseada no livro de Pierre Boileau e Thomas Narcejac, onde em um pensionato duas mulheres planejam a morte de um homem muito ligado a elas.

Alguns reclamam da primeira parte de “O Salário do Medo”, por seu ritmo lento, onde são apresentados os personagens e seus dramas pessoais. Somente uma hora depois é que os vemos aqueles homens em ação, após aceitarem a terrível tarefa que poderá custar-lhes a vida. O diretor realmente não tem pressa, primeiro expondo as mazelas e problemas da região, para somente depois despejar toda a inquietude relacionada ao perigoso emprego.

Tudo é extremamente bem feito (repare como Clouzot explora muito bem os efeitos sonoros e os cenários que parecem saídos de um filme pós-apocalíptico). Uma produção de primeira, com Montand bem à vontade no papel central. Mas quem rouba as cenas é Charles Vanel, em uma atuação excepcional que lhe valeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. A obra também recebeu o Grand Prix em Cannes, além do BAFTA de melhor filme.

Véra Clouzot, esposa do diretor, teve papéis importantes em “O Salário do Medo” e “As Diabólicas”, mas infelizmente sua carreira foi muito curta, falecendo pouco tempo depois, aos 46 anos de idade. Ela era brasileira, nascida no Rio de Janeiro.

Em 1977, William Friedkin (“Operação França”, “O Exorcista”) dirigiu “O Comboio do Medo”, mostrando uma nova versão da mesma história, mudando porém alguns detalhes como local e época. A produção é estrelada por Roy Scheider e Francisco Rabal.

Mas “O Salário do Medo” ainda é imbatível. O final simboliza o ser humano dentro de suas limitações, preso em um destino do qual não tem controle.

27/08/24

Two Lights: Relumino, 2017, Jin-ho Heo (curta)

No iutubi aqui

A sweet, mellow romance about a woman with a visual impairment and the man who grows to love her after they meet in a photography club.

28/08/24

A última sessão de Freud, Freud's Last Session, 2023, Matt Brown

“A Última Sessão de Freud”: um embate de gigantes sobre o sentido da vida

Por Tais Zago, 21 de agosto de 2024

Um encontro ficcional entre o pai da psicanálise Sigmund Freud e o escritor C.S Lewis. O filme estreou nos cinemas em dezembro de 2023 e está disponível para assinantes na plataforma de streaming HBO Max.

O ano é 1939 e a Inglaterra acaba de declarar guerra à Alemanha após a tomada da Polônia pelos nazistas. Entre sirenes, máscaras de gás, exercícios de evacuação e acolhimento em bunkers improvisados, a população de Londres se aglomera em estações de trem e em vias de saída da cidade na busca de refúgio nas zonas rurais. A ameaça de bombardeio à metrópole inglesa por parte dos alemães acabava de se tornar uma possibilidade real. Em sua casa, no subúrbio londrino de Hampstead, Sigmund Freud (Anthony Hopkins) padece de um câncer bucal terminal enquanto tenta manter uma rotina de relativa normalidade. Acompanhado de sua filha – e fiel cuidadora – Anna (Liv Lisa Fries), o psicanalista se encontra em suas últimas semanas de vida. Anna, que seguiu os passos do pai e se especializou em psicanálise e pedagogia, leciona e comanda sua própria clínica direcionada ao tratamento de crianças ao lado de sua companheira de vida Dorothy (Jodi Balfour). Entre Freud e Anna a relação é de codependência e admiração. Anna coloca o pai em um pedestal e cuida dele como uma mãe.

Na zona central de Londres, em meio ao turbilhão de pessoas atarantadas, C.S. Lewis (Matthew Goode) inicia seu percurso até a casa de Freud. O professor de Oxford acabara ficando intrigado com o convite do terapeuta após esse ler o seu livro de ficção “The Pilgrim’s Regress” (1933). Freud era um notório ateísta e Lewis, até pouco tempo, compartilhava da mesma opinião. Mas, como é bastante comum entre pensadores questionadores, Lewis teve uma mudança radical de opinião e passou a defender a existência de Deus se dedicando ao estudo do cristianismo. Lewis fazia parte do grupo de ex-estudantes, escritores e professores da universidade de Oxford que se autointitulada “the inklings” e do qual J.J.R. Tolkien também participava. Além disso, ambos autores tiveram experiências traumáticas em suas épocas de soldados durante a Primeira Guerra Mundial, algo que, assim como ocorreu com Tolkien, marcou Lewis, e consequentemente sua obra, de uma forma profunda.

“Freud’s Last Session” nasceu como peça de teatro pelas mãos do dramaturgo Mark St. Germain. Germain, por sua vez, usou como base de seu roteiro a obra “The Question of God: C.S. Lewis and Sigmund Freud Debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life” do professor de psiquiatria Armand Nicholi. A semente do encontro ficcional inusitado surgiu com o boato de que Freud, pouco antes de sua morte, havia passado o dia com um suposto professor da universidade de Oxford. A partir daí Nicholi e Germain criaram a conversa imaginária que poderia ter ocorrido entre os dois sobre os mais diversos campos da vida – morte, sexo, religião, família, política e trauma. A adaptação das obras originais de Nicholi e Germain para o cinema, veio pelas mãos do diretor e roteirista Matt Brown (The Man Who Knew Infinity / 2015). Brown pegou para si a complicada tarefa de tornar psicanálise, existencialismo e filosofia temas palatáveis para o grande público. Algo que não é novidade na Hollywood de obras como “Spellbound” (1945) de Hitchcock, “Kinsey” (2004) de Bill Condon ou “Um Método Perigoso” (2011) de David Cronenberg.

A questão importante aqui é a abordagem escolhida em relação ao momento histórico e o contexto pessoal dos personagens. O mundo estava no início de mais uma guerra mundial, Freud estava à beira da morte e Lewis ainda lidava com os fantasmas de seus traumas relacionados ao tempo de soldado. O resultado é uma discussão extensa e soturna com elementos pragmáticos e um cenário centrado no escritório de Freud. Como contraponto o diretor nos oferece diferentes flashbacks de memórias de ambos os autores em seus devaneios e lembranças de infância, juventude e guerra. Nisso apenas dois personagens principais dividem o enorme vazio do palco (mais certeiramente eu diria que seria uma arena) em um combate derradeiro onde a espada é a palavra e o questionamento a munição. Temos Goode e Hopkins diante de uma situação extrema onde ambos baixam suas guardas e expõem suas fragilidades, porém sem nunca perder o humor – no caso de Freud – e o sarcasmo -no caso de Lewis.

Anthony Hopkins, do alto dos seus 86 anos é uma potência em frente à câmera. Sua energia e a paixão com a qual ele incorpora seus personagens é ainda mesmerizante, portanto independente da qualidade do roteiro, ele opera sua mágica. Dito isso, também é compreensível a enxurrada de críticas que acusou o filme de ser superficial e tratar mais das vidas dos autores do que realmente ter um aprofundamento dos assuntos discutidos. Ainda há a crítica de que o roteiro só funciona mesmo para o palco do teatro, e finalmente a acusação de que o filme é seco, monótono e vai do nada ao lugar nenhum. Tentando driblar essas questões, Matt Brown, propositalmente, deu espaço para a história pessoal de Anna Freud, que futuramente iria se tornar a mãe da psicanálise infantil, e suas questões afetivas com o pai e com a companheira. E aqui chamo a atenção para a sensacional atriz alemã Liv Lisa Fries (Babylon Berlin/2017) que executa a tarefa difícil de abordar as contradições de Anna e a profundidade de sua relação com o pai.

Freud’s Last Session, honestamente, não é um filme para quem busca mero entretenimento, assim como também não é feito para aqueles profundos estrudiosos e conhecedores de Sigmund Freud e da obra (além das Crônicas de Nárnia) de C.S. Lewis. É um filme na medida certa para se ter alguns insights na vida pessoal de ambos e em suas teorias. É um pequeno momento histórico ficcional para quem busca mais entendimento sobre os gênios de Freud e Lewis.

O filme estreou nos cinemas em dezembro de 2023 e está disponível para assinantes na plataforma de streaming HBO Max.

E mais: Freud e a Santa Dimpna

29/08/24

Quando Fala o Coração, Spellbound, 1945, Alfred Hitchcock

Crítica | Quando Fala o Coração por Luiz Santiago, 17 de março de 2020

Um dos primeiros filmes em Hollywood a trabalhar abertamente com a psicanálise em seu enredo, Quando Fala o Coração (Spellbound, no original) teve uma produção fortemente marcada por divergências entre o diretor Alfred Hitchcock e o produtor David O. Selznick, indo do tratamento do tema psicológico que o britânico não levava muito a sério e para o qual o seu chefe queria uma abordagem com flertes quase documentais… até a contratação dos atores principais e o uso da famosa “cena do sonho” no filme, que dos cerca de vinte minutos filmados acabaram entrando apenas dois no corte final.

O roteiro de Ben Hecht e Angus MacPhail se baseia no livro The House of Dr. Edwardes, escrito por Francis Beeding (pseudônimo de Hilary A. Saunders e John Palmer) em 1937, obra para a qual Hitchcock havia pedido a Selznick que obtivesse os direitos. No texto para o cinema, o dilema ficou centrado no relacionamento entre a Doutora Constance Petersen (Ingrid Bergman) e John Ballantyne (Gregory Peck). Ela, uma psiquiatra de boa formação e construindo uma boa carreira. Ele, um homem com amnésia e envolvido em um crime sobre o qual ninguém tem muitas informações, ou seja, um prato cheio para o diretor trabalhar narrativas de culpa, de caça ao inocente e de corrupção de uma boa realidade (ou personalidade) por alguém ou algo essencialmente ruim, contaminador.

O problema é que o roteiro não consegue se desvencilhar do romance. Desde que é estabelecido, esse aspecto do texto interfere na construção óbvia (mas chamativa) de uma questão identitária somada a um dilema moral e um problema jurídico a ser considerado, tudo isso pelos olhos da psicanálise. Em suma, conteúdo relevante é o que não faltava para ser trabalhado aqui, e em partes da obra até conseguimos ver o impacto desse tipo de abordagem, trazendo o melhor dos atores, os pontos mais impactantes da oscarizada trilha sonora de Miklós Rózsa e do verdadeiro suspense que o enredo se propõe dissecar.

A dúvida sobre a identidade de John abre caminhos para que questionamos se ele é perigoso ou não, se ele de fato cometeu o crime e se ele conseguirá provar a sua possível inocência. Em certa medida, o amor entre ele e a personagem de Ingrid Bergman consegue funcionar como aditivo dramático (veja, por exemplo, a tensão nas cenas da estação de trem e na chegada à casa do Dr. Alexander Brulov — personagem de Michael Chekhov, em excelente atuação), mas as declarações açucaradas e deslocadas estragam praticamente tudo, assim como as atitudes irresponsáveis vindas da Doutora Constance, que só poderiam ser aceitáveis se estivéssemos num melodrama de Douglas Sirk, o que não é caso.

O lado psicológico pode parecer um capricho no desenvolvimento da obra, mas paga muito bem a nossa espera quando as respostas são dadas, no excelente clímax. Criando maior suporte aos símbolos e a diversas interpretações possíveis para o que o foragido está passando, temos a icônica e sensacional sequência do sonho que foi desenhada por Salvador Dalí e dirigida por William Cameron Menzies (Hitchcock queria que Josef Von Sternberg dirigisse esse bloco, mas não foi possível). Toda a sequência recebe um aplaudível tratamento de “interpretação e resposta” na parte final, com um serviço inteligente de pegar informações do subconsciente e transformá-las em eventos em torno do misterioso assassinato, levando-nos ainda para um baita desfecho satisfatório. É uma pena que a obra dê atenção demais ao seu lado romântico e não foque exclusivamente no suspense e no olhar psicanalítico, aquilo que ela tem de melhor, mas também não é um filme que nos faz terminar a sessão plenamente insatisfeitos com o que vimos.

30/08/24

Rebelião em Alto Mar, The Bounty, 1984, Roger Donaldson

Mel Gibson (Fletcher Christian) Anthony Hopkins (William Bligh)

"O destino dos amotinados permaneceu um mistério durante 18 anos até que a sua ilha foi descoberta por um baleeiro americano. Encontraram um homem, John Adams, com nove mulheres e 23 crianças. O que sucedeu a Fletcher Christian continua incerto. Alguns dizem que foi assassinado na ilha Pitcairn mas existem também relatos de que teria regressado a salvo a Inglaterra. Porém, os seus descendentes vivem na ilha Pitcairn até hoje." O motim do Bounty

Crítica | Rebelião em Alto Mar (1984) por Luiz Santiago, 7 de julho de 2017

Considerada a obra que mais fielmente retrata o motim no navio inglês HMS Bounty, que explora a rebelião de 1789 liderada por Fletcher Christian (aqui, interpretado por Mel Gibson) contra seu amigo e tirano capitão William Bligh (excelente interpretação de Anthony Hopkins no filme), Rebelião em Alto Mar (1984) não fica apenas à sombra dos eventos históricos que aborda. Ele também tem um lado épico em sua produção.

Antes de tudo, é preciso destacar que este filme começou como um projeto colossal do diretor David Lean, que entre 1977 e 1980 esteve envolvido na produção, ao lado de seu colaborador de longa data, Robert Bolt, no roteiro. Nos planos originais, deveria ser um longa em duas partes. A primeira, chamada The Lawbreakers, seguiria até a saída do HMS Bounty de Taiti (para onde fora em missão oficial, em busca de fruta-pão) mais o subsequente motim; e a segunda, The Long Arm, acompanhava a jornada dos motineiros, o salvamento dos deixados à deriva e o envio do HMS Pandora para a captura dos rebeldes, em 1790, provavelmente seguindo até o seu trágico final, em 1791.

Uma série de infortúnios de produção, porém, afastou cada vez mais o projeto das mãos de Lean, que embarcou nesse meio tempo na direção daquele que viria a ser o seu último longa-metragem, Passagem para a Índia (1984). O cineasta até considerou que a obra fosse levada para a televisão, em uma minissérie em sete partes, todavia, os muitos cortes no orçamento, a convalescença e afastamento indeterminado do roteirista Robert Bolt, a “pouca acuidade histórica na construção do navio” (segundo o diretor), além da escolha do elenco que o produtor Dino De Laurentiis, já em fase avançada do projeto, empregou, fizeram-no abandonar o empreendimento. Laurentiis, que não queria perder o dinheiro já colocado na produção, aceitou a sugestão de Mel Gibson para que seu amigo Roger Donaldson assumisse o leme da fita.