Morte sem Glória, Attack, 1956, Robert Aldrich

Sessão Sergei Eisenstein

O Encouraçado Potemkin, Bronenosets Potyomkin, 1925, Sergei Eisenstein

A Greve, Stachka, 1925, Sergei Eisenstein

Cavaleiros de Ferro, Aleksandr Nevskiy, 1938, Sergei Eisenstein&Dmitriy Vasilev

Outubro, Oktyabr, 1928, Grigoriy Aleksandrov&Sergei Eisenstein

...

Os Cavaleiros do Buzkashi, The Horsemen, 1971, John Frankenheimer

O Som e a Sílaba, Série de TV, 2024– Cininha de Paula&Juliana Vonlanten&Miguel Falabella

The Cannery Boat, Kanikôsen, 1953, Sô Yamamura

Hitchcock, 2012, Sacha Gervasi

Marco Polo, Série de TV, 2007, Kevin Connor

Black mama white mama, 1973, Eddie Romero, Roteiro: H.R. Christian&Joe Viola&Jonathan Demme

Consciências Mortas, The Ox-Bow Incident, 1942, William A. Wellman

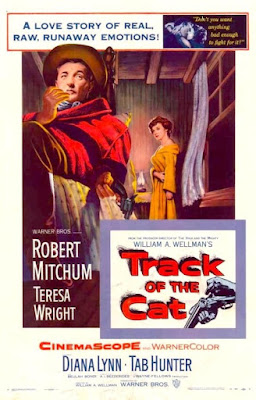

Dominados pelo Terror, Track of the Cat, 1954, William A. Wellman

1961, serie, Canal Brasil, 2025 Amir Labaki

A Odisseia dos Tontos, La odisea de los giles, 2019, Sebastián Borensztein

Dumbo, 2019, Tim Burton

Cavaleiro Solitário, Lone Rider, 2008, David S. Cass Sr.

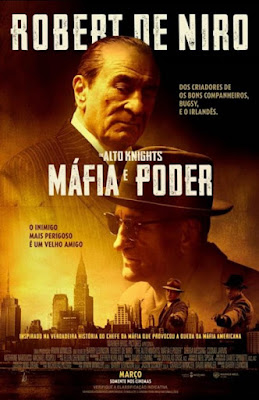

The Alto Knights - Máfia e Poder, The Alto Knights, 2025, Barry Levinson

Berlin - Sinfonia da Metrópole, Berlin - Die Sinfonie der Großstadt, 1927, Walter Ruttmann

O Despertar de um Assassino, Wake Up, 2019, Aleksandr Chernyaev&Fedor Lyass

Tempos de Escuridão, De forbandede år, 2020, Anders Refn

Em defesa da honra, Deacons for Defense, Filme TV, 2003, Bill Duke

Sessão Budd Boetticher

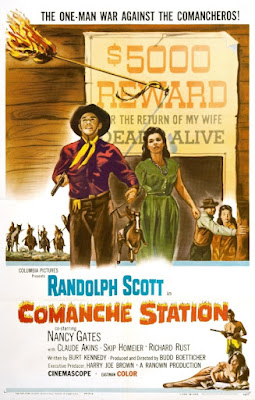

Cavalgada Trágica, Comanche Station, 1960, Budd Boetticher, Burt Kennedy (roteiro)

Gatilhos da Violência, A Time for Dying, 1969, Budd Boetticher

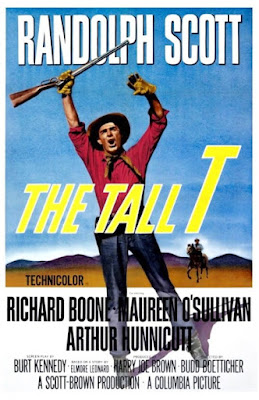

Resgate deBandoleiros, The Tall T, 1957, Direção: Budd Boetticher, Roteiro: Burt Kennedy & Elmore Leonard

Crime nas Brumas, Escape in the Fog, 1945, Budd Boetticher

Fibra de Heróis, Buchanan Rides Alone, 1958, Budd Boetticher

O Homem que Luta Só, Ride Lonesome, 1959, Budd Boetticher

O Último Duelo (The Cimarron Kid), 1952, Budd Boetticher

7 Homens Sem Destino, 7 Men from Now, 1956, Budd Boetticher

...

Clark, Minissérie TV, 2022, Jonas Åkerlund

02/06/25

Morte sem Glória, Attack, 1956, Robert Aldrich

Crítica | Morte Sem Glória por César Barzine 4 de novembro de 2023

Um denso e moralista drama de guerra. Obra-prima/

Embora tenha interpretado um oficial covarde nesse filme, na vida real Eddie Albert, que serviu na Segunda Guerra Mundial, foi um herói de guerra condecorado. Na Batalha de Tarawa (1943), enquanto enfrentava fogo inimigo pesado, ele resgatou mais de 70 fuzileiros navais feridos, carregando-os em sua embarcação de desembarque e levando-os de volta a outros navios para receber cuidados médicos. Por essas ações, ele recebeu a Estrela de Bronze com o “V” de bravura.

O congressista Melvin Price criticou abertamente os militares por seu não envolvimento no filme, chamando-o de “tentativa vergonhosa de censura”. A United Artists ficou muito feliz em explorar isso com pôsteres que perguntavam: “Este é o filme mais controverso do ano?” Com isso, o filme arrecadou quase US$ 2 milhões (a United Artists havia projetado uma arrecadação de cerca de US$ 20.000).

Eddie Albert estava se aproximando do seu 50º aniversário na época das filmagens, o que o tornava muito mais velho do que o personagem que interpretava. Entretanto, o diretor Robert Aldrich achou que isso não importava, pois Albert parecia jovem para sua idade. Durante sua vida, o ano de nascimento de Albert era frequentemente indicado como 1908, embora ele tenha nascido, de fato, em 1906.

Richard Jaeckel, membro do elenco, falou sobre esse filme na biografia de Edwin T. Arnold, “The Films and Career of Robert Aldrich”: "Havia cenas de incrível tensão - Palance [Jack Palance] descendo as escadas para pegar Albert [Eddie Albert] - estávamos todos impressionados, mesmo nos ensaios. Era um projeto pesado."

Os membros do elenco Jack Palance, Lee Marvin, Peter van Eyck e Eddie Albert eram todos veteranos da Segunda Guerra Mundial.

Depois de ler o roteiro, o Departamento de Defesa dos EUA recusou-se terminantemente a permitir qualquer cooperação com a produção. Isso significa que não havia tanques, uniformes ou tropas. Nem mesmo permitiu que o diretor Robert Aldrich visse qualquer filmagem do Signal Corps. Aldrich conseguiu alugar dois tanques; com uma encenação cuidadosa e engenhosidade, ele conseguiu passar a impressão de que muitos outros estavam sendo usados.

As mulheres foram proibidas de entrar no set, de acordo com o livro de imprensa da produção. Isso foi feito para estabelecer a autenticidade para os atores.

Robert Aldrich falou sobre esse filme na biografia de Edwin T. Arnold “The Films and Career of Robert Aldrich”: “Meu principal argumento contra a guerra não era o usual ‘a guerra é um inferno’, mas a influência terrivelmente corruptora que a guerra pode ter sobre o ser humano mais normal e mediano, e as coisas terríveis que ela os torna capazes de fazer e que não seriam capazes de fazer de outra forma.” Aldrich acrescentou que o filme foi concebido para ser um “apelo sincero à paz”.

Em 27/2/1956, o diretor Robert Aldrich escreveu uma carta ao chefe da Seção de Filmes do Departamento de Fotografia do Departamento de Defesa dos EUA (DOD), Donald Baruch, protestando contra a rejeição desse filme pelo Exército e pelo DOD dos EUA. O documento afirmava: "Em termos teatrais e cinematográficos, os valores morais são medidos em termos comparativos; a força é medida contra a fraqueza; o heroísmo contra a covardia... Temos a firme convicção de que nosso filme mostra, sem sombra de dúvida, qualidades de retidão moral, liderança, coragem, heroísmo e, acima de tudo, integridade pessoal por parte dos homens alistados e dos oficiais do Exército. Para tornar os personagens brancos, é necessário fazer uma comparação reflexiva com personagens que não são brancos. Esse é o caso do nosso filme." Em uma carta de resposta de 3/11/1956, Aldrich acrescentou: "Nenhum cidadão se propõe a difamar intencionalmente a organização de defesa de seu país. Obviamente, pode e, às vezes, deve haver diferenças de opinião sobre o que é para o bem do país e o que não é. Se alguém perder essa discussão em uma ocasião como essa, pode ser que o filme seja um sucesso. Se alguém perder uma discussão em tal nível, tudo bem, mas nunca ter a chance ou a oportunidade de fazer essa discussão me parece um pouco ridículo."

Na cena do final do filme, quando todos estão escondidos no porão e os dois alemães entram pela porta externa e olham para a escada e conversam em alemão, eles basicamente dizem: “Eu gostaria de ver o que há lá embaixo” e o outro diz: “Acho que está indo para o porão” e o outro diz: “Você está esperando comprar schnapps lá embaixo?” E então ele responde: “Se eu esperasse que alguém estivesse lá embaixo, eu iria olhar sozinho” e então ele diz: “Vamos embora”.

De acordo com Robert Aldrich, ninguém viu nenhum dos lucros desse filme porque eles foram colateralizados com A Grande Chantagem (1955), que tinha um elenco de estrelas e obteve um lucro de cerca de US$ 600.000. No entanto, de acordo com Aldrich, todos os lucros de “The Big Knife” foram para a distribuidora (United Artists), de modo que seus custos de produção foram suportados pela receita desse filme.

As sequências de combate e batalha foram filmadas nos terrenos dos fundos de dois estúdios, RKO-Pathé e Universal Pictures. Também foram filmadas no Albertson Ranch em Agoura, CA.

O diretor Robert Aldrich comprou os direitos de filmagem da peça depois de não conseguir obter os direitos de Os Deuses Vencidos (1958) e A Morte Tem Seu Preço (1958). Aldrich comprou os direitos sem ver a peça, mas somente depois de ler o roteiro.

Baseado na peça da Broadway “Fragile Fox”, que estreou no Belasco Theatre, 111 W. 44th St. na cidade de Nova York em 10/12/54 e teve 55 apresentações.

De acordo com a edição de 19/2/56 do "The New York Times", o orçamento desse filme foi de US$ 850.000.

03/06/25

Sessão Sergei Eisenstein

[As críticas de vários filmes de Serguei Eisenstein estão aqui]

Filmes

O Encouraçado Potemkin, Bronenosets Potyomkin, 1925, Sergei Eisenstein

No iutubi aqui

Crítica | O Encouraçado Potemkin por Luiz Santiago 23/01/2018 [Obra-prima]

Segundo e mais importante filme dirigido por Sergei Eisenstein, O

Encouraçado Potemkin estreou na União Soviética em dezembro de 1925, no mesmo

ano de A Greve (exibido em abril), obra que marcou a estreia do diretor em

longas-metragens. Inspirado em um motim real que aconteceu no couraçado em

junho de 1905, resultado de dois grandes eventos políticos que agitavam o

Império Russo naquele ano — a Guerra Russo-Japonesa e a insatisfação e rancor

populares após o massacre do Domingo Sangrento, em 22 de janeiro, na cidade de

São Petersburgo), O Encouraçado Potemkin é de tudo um pouco: obra de propaganda

política, relato histórico, dramatização da “história das massas” e mais um

capítulo do “cine-punho” de Sergei Eisenstein.

Sim, Potemkin é tudo isso. E também era o filme favorito de Charles Chaplin, Billy Wilder e Elia Kazan (vide Battleship Potemkin: The Film Companion, de Richard Taylor); o filme cuja mais famosa cena recebeu inúmeras homenagens e adaptações, a mais lembrada, feita por Brian de Palma em Os Intocáveis, e o filme que se tornou o mais importante exercício da montagem no cinema desde Intolerância (1916), obra que Eisenstein admitiu muitas vezes ter sido marcante inspiração para o desenvolvimento de suas teorias sobre a composição e arranjo de significados das imagens na grande tela, todas expostas por ele nos livros O Sentido do Filme (1942) e A Forma do Filme (1949).

Escrito por Nina Agadzhanova, com improvisações certeiras de Eisenstein e intertítulos de Nikolai Aseev — o mesmo do hilário As Aventuras Extraordinárias de Mister West no País dos Bolcheviques (1924) — o roteiro de Potemkin é bastante simples, dividindo-se basicamente em cinco histórias sequenciadas, mas que agem de forma independente. São elas: Os Homens e as Larvas, Drama no Porto, Um Morto Demanda Justiça, As Escadarias de Odessa e O Encontro com a Esquadra. Cada um desses blocos possuem o seu momento de tensão e algo parecido com um clímax emocional que se alarga até o sentimento dominante não mais segurar a sequência, e então, dois caminhos possíveis são tomados. Um, a consequência do terror social e a partida para o contra-ataque (relação de continuidade entre os dois primeiros e dois últimos atos) e dois, a passagem da desesperança das massas para um cenário de fraternidade e alegria, tema presente nas duas pontas de Um Morto Demanda Justiça e principalmente no final de Encontro com a Esquadra.

Embora ainda não estejamos falando de uma URSS sob as rédeas do infame Realismo Soviético nas artes (isso só estaria oficialmente em pauta a partir de 23 de abril de 1932), já é possível ver aqui uma série de ingredientes que marcariam aquele movimento. Todavia, sem a necessidade de retratar um mundo dual e muitas vezes manipulador, como eram a maioria das obras essencialmente políticas do Realismo Soviético, Eisenstein conseguiu fazer um filme onde as forças em conflito defendem seu quinhão com o máximo de proximidade social e histórica possíveis, desde a desobediência militar e o desafio à hierarquia — pensar que tudo começou por peças de carne podre e uma sopa que os marinheiros se recusaram a comer! — até a relação da população diante de Vakulinchuk, o único personagem que ganha algum tipo de relevância na obra (lembrando: dentro desse ideário, o herói não pode ser um, deve ser o povo). As burguesas no porto, os homens de negócios — um deles até solta um “morte aos judeus!” –, os espectadores diante do Mar Negro; todas as camadas parecem se reunir para ver a chegada dos marujos revoltosos e o levante de um novo “grito de libertação” na cidade, mesmo que uma parte ali não entenda muito bem o que está acontecendo. Tudo é apenas um espetáculo.

E quando menos se espera…

…um plano fechado mostra uma jovem sentindo algo nas costas. Um tiro foi disparado. A música de Edmund Meisel nesse momento prioriza as cordas em tons dramáticos, atacando a curtos espaços de tempo com os metais e a percussão, atiçando a corrida da multidão e evidenciando a montagem agressiva que firma pé nessa parte da fita, criando na imagem, no ritmo e com a partitura um ambiente de horror e necessidade plena de atenção. O espectador não pisca. Com a chegada dos Cossacos às escadarias de Odessa, o cerco da população e o início do massacre (reparem que o diretor se recusa a mostrar o rosto dos atiradores), temos o ponto mais alto do filme, o momento para o qual toda a trajetória anterior foi construída e o ponto que define as ações posteriores, uma resposta lógica do enredo, apesar de bastante simples e idealmente “decepcionante”, se posta em comparação.

A justaposição metafórica entre primeiros e primeiríssimos planos de rostos, olhos e bocas com planos gerais e médios do espaço geográfico, mais a noção de continuidade que a montagem nos passa à medida que o povo corre desesperado escadaria abaixo é um marco definitivo na História do cinema. A escada parece não ter fim. A violência acontece para mulheres com sombrinhas e roupas brancas de babados, para pessoas sem pernas, para homens esfarrapados, mulheres com cestas de pão e para crianças. Todos sofrem. Três momentos de todo esse caos irão se sobressair: 1) o garotinho alvejado e depois pisoteado, mais o desespero e a dor da mãe que pega o menino nos braços e segue bravamente contra a corrente, enfrentando e implorando aos Cossacos — o efeito inconsciente é ainda mais duro quando percebemos que mãe e filho estavam acenando para a bandeira [colorida de vermelho no próprio fotograma] naquela ocasião, simbolizando liberdade; 2) uma idosa sendo atingida no olho por um tiro; 3) o momento em que o carrinho de bebê desce as escadas, com a criança dentro, ponto do filme onde o público não consegue mais encontrar forças para aguentar a tensão dramática. Só esta sequência valeria o posto de obra-prima ao filme.

A escolha dos ângulos pelo principal diretor de fotografia da obra, Eduard Tisse, também faz toda a diferença na forma como o espectador olha o conflito, partindo das tomadas mais improváveis durante a rebelião no couraçado, passando por cenas de estonteante beleza visual, como a captura do Sol no horizonte e o corpo de Vakulinchuk em uma cabana, segurando uma vela, e, chegando ao último momento de grande drama da fita, a preparação para um possível confronto entre os rebeldes e a Armada Imperial. A diferença na criação de expectativa torna tudo ainda mais interessante, pois entendemos que variantes de um largo efeito de tensão, medo, rápida dispersão e retorno ao tema pode ser conseguido por diferentes caminhos. O prolongamento máximo do possível combate é uma prova de duas coisas: de que essa teoria de montagem é altamente relevante quando fala sobre a capacidade de ambientação e geração de emoções e de que um filme não precisa de tramas paralelas ou enredos intricados para falar muito coisa e se fazer sentir.

Com milhares de figurantes e forte influência de um movimento oficialmente extinto pelo governo cinco anos antes — mas que ainda mantinha algumas atividades em pequenos grupos dispersos pelo país — o Proletkult, Eisenstein e Tisse ainda desenvolveram experimentos técnicos para captação de luz e grande quantidade de pessoas na tela. Também aprimoraram aquilo que grandes diretores ao redor do mundo começaram a lançar mão justamente nessa década, a disposição de ações em segundo, terceiro ou mais planos.

Muito das linhas diagonais que marcam os primeiros atos do filme também indicam uma ligação estética de Eisenstein com o construtivismo, mostrando sua versatilidade e curiosidade de trabalhar com todas as ideias que pudessem dar conta de uma melhor captura da ação popular. O Encouraçado Potemkin é um filme de propaganda política sobre uma sociedade em conflito, sobre algumas injustiças e sobre uma revolta que pede mudanças, indo da submissão ao amor e fazendo-nos caminhar do horror para a admiração e então para o êxtase. Ele não está na lista de melhores de todos os tempos à toa. Disso vocês podem ter certeza.

...

A Greve, Stachka, 1925, Sergei Eisenstein

No iutubi aqui

Ler sobre aqui

...

Cavaleiros de Ferro, Aleksandr Nevskiy, 1938, Sergei Eisenstein&Dmitriy Vasilev

No iutubi aqui

...

Outubro, Oktyabr, 1928, Grigoriy Aleksandrov&Sergei Eisenstein

Roteiristas: Sergei Eisenstein&Grigoriy Aleksandrov&John Reed

No iutubi aqui

05/06/25

Os Cavaleiros do Buzkashi, The Horsemen, 1971, John Frankenheimer

Roteiristas: Dalton Trumbo&Joseph Kessel

No iutubi aqui

Cavaleiros do Buzkashi por Luiz Carlos Merten

O Estado, 12/04/2013

Paulo Francis, que não era exatamente um 'comunista', sempre escarneceu da imprensa - à qual pertencia -, por suas simplificações. Lembro-me de como, certamente por provocação, ele criticava a ausência de liberdades na antiga URSS mas dizia que, no plano internacional, era importante que ela existisse como limite ao poderio norte-americano. Quando os russos invadiram o Afeganistão, após a guerra do Iraque de Bush pai, toda a imprensa criou uma fantasia sobre os 'gentis' habitantes do país. Paulo Francis lembrava que eram bérberes e bárbaros, e eu estou me lembrando disso porque a Cultclassic está lançando Os Cavaleiros do Buzkashi, de John Frankenheimer. Era um jovem crítico em Porto, na antiga Folha da Manhã, quando o filme estreou. Naquele tempo, os filmes demoravam mais para chegar e a produção de 1970 deve ter estreado em 1971 ou 72. Sempre gostei muito de Frankenheimer, que foi dos primeiros diretores que a TV cedeu a Hollywood. Seu primeiro filme, No Labirinto do Vício, é de 1956, e ele voltou à televisão, só assinando o segundo longa em 1961, Juventude Selvagem. Vieram depois O Homem de Alcatraz, O Anjo Violento e Sob o Domínio do Mal, The Manchuriarian Candidate, a primeira versão - com Frank Sinatra e Laurence Harvey -, que estabeleceram sua reputação. Ele permaneceu no thriller político com Sete Dias de Maio e, em 1966, realizou uma ficção-científica estranhíssima que, para muita gente, é sua obra prima - O Segundo Rosto, com Rock Hudson -, mas o 'meu' Frankenheimer é aquele que, no biênio 1969/70, fez, em sequência, uma série de grandes filmes que me deixaram louco. O Homem de Kiev, baseado em Bernard Malamud, com Alan Bates e Dirk Bogarde, Os Pára-Quedistas Estão Chegando, O Pecado de Um Xerife e Os Cavaleiros do Buzkashi, The Horsemen, com Omar Sharif e Jack Palance. Quatro grtandes filmes em dois anos. Nada mau. Há neles, em Os Pára-Quedista e O Pecado, uma descrição da 'América' interiorana, com seus personagens amargurados, as pequenas vidas vazias, que muito me fascinava, e eu fazia pontes entre Frankenheimer e Elia Kazan, com seus temas da segunda chance e da natureza humana que se recusa a ser reprimida. E aí veio Buzkashi, sobre um jogo nas planícies afegãs. Omar Sharif participa desse jogo em que a cabeça decepada de um carneiro é disputada como se fosse a bola numa partida de futebol. Vale tudo - porrada, pedrada, até que o último cavaleiro permaneça em seu cavalo. O buzkashi era a expressão do nada pacífico povo afegão. Eu amava o filme, sua violência, a intensidade do conflito entre pai e filho. Omar Sharif entra no jogo para agradar ao pai, Jack Palance, que foi o maior dos cavaleiros do buzkashi. Até onde me lembro, há ressentimento entre os dois e, quando percebe que o filme não está à altura da tarefa, Jack Palance tenta voltar à sela, mas ele próprio está alquebrado. Jack Palance no cavalo! Frankenheimer certamente foi buscar no ator a imagem mítica de Wilson em Os Brutos também Amam, Shane, de George Stevens. É famosa a história de que Palance não conseguia montar no cavalo e Stevensa o filmou desmontando, para depois inverter o tempo da cena, o que criou um efeito grandioso, teastralizado (e ameaçador). Buzkashi manterá sua força, mais de 40 anos depois? Daquela geração de diretores da TV (Arthur Penn, Sidney Lumet etc), Frankenheimer foi o que mais degradou seu talento. Em meados dos anos 1990, ele chegou ao que me pareceu seu fim da linha, com um filme de horror realmente horrível, A Ilha do Dr. Moreau. Até os filmes de TV, à qual regressou, como sua versão da história de Chico Mendes - o premiado (com o Emmy) Amazônia em Chamas -, não me convenceram. Frankenheimer havia sido tão grande. Tenho até medo de rever Os Cavaleiros do Buzkashi, mas vou fazê-lo. Se reencontrar parte do que o filme representa no meu imaginário, já valerá a pena.

06/06/25

O Som e a Sílaba, Série de TV, 2024– Cininha de Paula&Juliana Vonlanten&Miguel Falabella

Roteiro Emílio Boechat(written by)&Miguel Falabella(screenplay)&Rosana Hermann(written by)

"O Som e a Sílaba": série de Miguel Falabella ganha data de estreia e trailer

Produção é estrelada por Alessandra Maestrini e Mirna Rubim

Nicoly Bastos, da CNN, 29/07/24

Nova série produzida pelo serviço de streaming Disney+ e criada pelo ator e escritor Miguel Falabella, "O Som e a Sílaba" ganhou um trailer e uma data de estreia nesta segunda-feira (29). A produção é baseada na obra de teatro homônima do astro e estrelada por Alessandra Maestrini ("Toma Lá, Dá Cá") e Mirna Rubim ("Don Giovanni").

A trama foca a personagem Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), uma jovem no espectro autista que sonha em, um dia, ser estrela de Ópera. No entanto, ela é tratada desde a infância como “diferente” e “esquisita”

Seu irmão, John (Guilherme Magon), consegue agendar uma entrevista com a soprano Leonor Delise (Mirna Rubim), a quem Sarah admira muito. Apesar de considerar Sarah uma amadora, Leonor aceita ter a jovem como sua aluna de canto lírico. O vínculo musical entre ambas mudará suas vidas.

Outros nomes como Miá Mello, Maria Padilha, Juliana Didone, Iléa Ferraz, Julia Balducci, Artur Volpi, Maria Maya, Yara de Novaes e Stella Miranda compõem o elenco da série.

07/06/25

The Cannery Boat, Kanikôsen, 1953, Sô Yamamura

Mais sobre: KOBAYASHI TAKIJI e a luta proletária japonesa

O Navio-Fábrica Caranguejeiro, de Kobayashi Takiji: tradução econsiderações

Kani Kōsenwi wiki

Kanikōsen (O navio caranguejeiro) de Takiji Kobayashi | Literaturaproletária clássica

08/06/25

Hitchcock, 2012, Sacha Gervasi

Crítica - Hitchcock (2012), João Pinto - fevereiro 07, 2013

Todos nos já vimos ou já ouvimos falar de “Psycho” (1963), um dos melhores thrillers/ filmes de terror da história do cinema. Realizado por Alfred Hitchcock, “Psycho” mudou a indústria do cinema, porque levou os estúdios e a crítica a darem mais visibilidade aos filmes de terror, mas poucas pessoas devem saber que esta fantástica obra esteve várias vezes à beira do cancelamento e até de ser exibida em exclusivo na televisão. Foi graças à notória persistência e engenho de Hitchcock que “Psycho” acabou por ser concluído e exibido no circuito comercial, mas muitos foram os acidentes de percurso que afetaram este filme e o seu realizador, desde que o cineasta britânico decidiu filma-lo até à sua estreia inicialmente limitada nas salas de cinema norte-americanas. É na evolução e eventual resolução destas contrariedades que se foca parte do desenvolvimento da narrativa desta comédia dramática, minimalisticamente intitulada “Hitchcock”. Esta presta ainda uma particular atenção à relação matrimonial entre Alfred e Alma Hitchcock, um casal sólido com um obstinado e distinto amor que, mesmo assim, passou por uma fase menos boa da sua relação durante as filmagens de um dos mais controverso e míticos filmes do Mestre do Suspense.

O início deste filme é prometedor e vai de encontro com tudo aquilo que nos é prometido na sua premissa, mas aos poucos “Hitchcock” vai perdendo ritmo e patenteando a sua atenção na relação matrimonial entre Alfred e Alma Hitchcock. A atenção que é dada ao lado romântico e íntimo da Família Hitchcock não é necessariamente uma coisa má, mas afasta um pouco a atenção do argumento dos bastidores de um dos maiores feitos do cineasta. Infelizmente, "Hitchcock" acaba por não nos mostrar quase nada do conturbado processo criativo que esteve na base do clássico "Psycho", mas pelo menos humaniza, como nenhum outro filme, uma das figuras mais emblemáticas da indústria cinematográfica. Esta obra oferece-nos então um delicioso vislumbre da vida íntima e familiar deste realizador, mas nunca excede os limites do aceitável na hora de abordar um dos vários arrufos que marcou a sua relação matrimonial com a sua maior aliada - Alma Hitchcock. O forte amor e sólido casamento entre os dois nunca é colocado em causa, mas “Hitchcock” mostra-nos que até um casal tão sólido como este teve uma má fase, que provocou em ambos um enorme stress e uma série de reações mistas que os uniram ainda mais. Os problemas pessoais deste adorável casal estão em evidência durante todo o filme, mas dividem ainda assim o protagonismo com outras questões secundárias relacionadas com a vida do cineasta, no entanto, os seus conflitos internos em relação ao futuro da sua carreira ou as rivalidades externas que nascem entre ele e outros intervenientes, não são alvo de um desenvolvimento muito cuidado ou contextualizado. Resta dizer que o valor biográfico de “Hitchcock” é questionável, mas não há grandes dúvidas sobre a veracidade da maior parte dos seus pontos mais controversos. O resto já parece resultar de pura especulação.

O forte ambiente de indiscrição e dúvida que rodeia a sua trama é de louvar, tal como os trabalhos de Anthony Hopkins e Helen Mirren, dois colossos da indústria do entretenimento que não se contiveram e deram mais uma lição na arte de atuar. Os dois dão um grande espetáculo de representação com as suas magnificas interpretações de Alfred e Alma Hitchcock. O mesmo não pode ser dito dos seus companheiros de elenco, que estão claramente vários furos abaixo do valor e nível destes veteranos, que pintam um retrato quase perfeito de um dos casais mais amorosos da sétima arte. Este par de astros valorizou o filme e facilitou imenso o trabalho de Sacha Gervasi, que ainda assim não está isento de más ideias. Gervasi podia ter rentabilizado um pouco melhor esta película e podia, acima de tudo, ter apostado mais em ideias e momentos tão bons e divertidos como aqueles que pautam o início e a conclusão do filme, onde o lado divertido e carismático de Alfred Hitchcock vem à tona. Não posso terminar este texto sem louvar Howard Berger e o seu realista trabalho de caracterização. Este artista conseguiu transformar as feições físicas de Hopkins nas de Hitchcock, sendo por isso justa a sua nomeação ao Óscar de Melhor Caracterização. Esta foi aliás a unica nomeação aos Óscares que esta comédia dramática obteve. Tal como referi no início, "Hitchcock" não cumpre muito do que promete, já que a tão aguardada visita aos polémicos bastidores de "Psycho" limita-se apenas a vinte minutos do filme. Eu estava à espera de um pouco mais, mas pelo menos esta obra de Sacha Gervasi tem um bom elenco, transmite-nos algumas informações curiosas e entretém-nos bastante, não sendo no entanto um filme tão bom como o seu estúdio nos fez acreditar.

Marco Polo, Série de TV, 2007, Kevin Connor

No iutubi aqui

Résumé de Marco Polo (2007) (tradução livre)

Designado para acompanhar dois padres em uma missão para converter a

corte de Kublai Khan ao cristianismo, Marco Polo é abandonado nas montanhas

quando os padres, duvidando da própria existência da China, voltam atrás. Por

fim, Polo segue corajosamente sozinho em direção ao lendário país, onde é

aceito como enviado da corte de Khan. Isolado no outro lado do mundo, Polo,

acompanhado de seu servo, Pedro, avança como um grande mongol por vinte anos

extraordinários. O que ele acaba trazendo de volta para o Ocidente é uma

crônica que mudou a história para sempre. Escrito por Hallmark Channel

09/06/25

Black mama white mama, 1973, Eddie Romero, Roteiristas: H.R. Christian&Joe Viola&Jonathan Demme

No iutubi aqui

BLACK MAMA, WHITE MAMA (1973) (tradução livre)

Directed by Eddie Romero

Depois de serem presas em um centro de reabilitação feminino filipino por crimes menores, a revolucionária Karen e a prostituta Lee conseguem escapar enquanto são levadas para interrogatório. O único problema é que as duas estão algemadas e acorrentadas uma à outra, de modo que a dupla precisa resolver suas diferenças e decidir para qual destino seguir se quiserem sobreviver à recaptura e escapar do chefão das drogas que está à procura delas.

BLACK MAMA, WHITE MAMA é um filme B que traz duas ótimas atrizes, Pam Grier (Lee) e Margaret Markov (Karen), juntas para nos trazer ação, comédia e sobrevivência em uma terra onde quase todo mundo quer que elas sejam capturadas para reivindicar a suculenta recompensa por suas cabeças. Com Lee querendo fugir definitivamente das Filipinas com o dinheiro roubado de seu chefe de gangue, Vic Cheng, e Karen precisando urgentemente se encontrar com sua gangue de guerrilheiros liderada por Ernesto, as duas mulheres em conflito precisam fazer com que sua situação embaraçosa funcione se quiserem sair de sua situação difícil vivas e livres.

O início do filme é um caso de mulheres na prisão, com uma guarda em particular se interessando pelas garotas sob sua vigilância, chegando a espioná-las nuas por um buraco na parede. É praticamente a sua cena lésbica padrão, frequentemente associada a esses tipos de filmes, mas o filme não mostra muita coisa, exceto uma cena de banho comunitário nu com um grupo de mulheres presas. Quando Lee e Karen são convocadas para serem interrogadas e transferidas para outro local, o filme de repente toma um rumo de ação, já que as mulheres se tornam fugitivas, fugindo de quase todo mundo. Isso se torna uma excelente oportunidade para criar atrito entre a dupla, bem como combustível para a comédia, já que a dupla precisa encontrar disfarces para atravessar a terra sem ser imediatamente identificada em seus uniformes de prisão. Ainda bem que há um convento por perto...

A sobrevivência das mulheres não é o único fio condutor do filme. O bando de revolucionários de Ernesto e seus planos para derrubar o governo e fazer mudanças na ilha é uma força motriz para a esperançosa Karen, enquanto Lee sabe muito bem o que aconteceria se Vic Cheng, o chefão do crime, a pegasse e acredita que a esperança de Karen é um desperdício e que ela deve sair enquanto pode. O conhecimento que as mulheres têm sobre esses dois grupos que operam na ilha significa que elas são vitais para as autoridades locais e o governo corruptos, e tanto eles quanto a equipe de Vic Cheng não medirão esforços para capturar as mulheres antes que elas possam fugir ou se reagrupar com os guerrilheiros.

No meio de tudo isso está Sid Haig, em um excelente papel coadjuvante como o criminoso local Ruben, cuja empregada prostituta parece ser a favorita das autoridades locais. Com seu bigode grosso e camisas descoladas, ele é um personagem descolado que proporciona muito humor, apesar de sua suposta condição de criminoso. Ele também parece ser um sucesso entre as mulheres, embora não especialmente com seus pais. Quando ele passeia pela cidade com sua camisa azul de caubói, você poderia jurar que ele e Sacha Baron Cohen, como Borat, são gêmeos! Como de costume, Sid rouba as cenas em que está presente e dá um brilho especial ao filme.

A transferência da Arrow Video de BLACK MAMA, WHITE MAMA é esplêndida, assim como suas outras ofertas recentes de Pam Grier, com áudio PCM mono original claro e sem compressão. O Blu-Ray também apresenta novas entrevistas de 15 minutos com Margaret Markov, que fala sobre sua carreira até Black Mama, White Mama, e com Sid Haig sobre seus vários trabalhos nas Filipinas. Há também uma entrevista de arquivo com o diretor Eddie Romero, trailer, galeria e comentários com o cineasta Andrew Leavold (The Search For Weng Weng). O lançamento em formato duplo tem uma capa reversível com arte original e recém-comissionada por Sean Phillips e vem com um livreto de colecionador com imagens e textos sobre o filme.

Com uma trilha sonora descolada, emocionantes brigas de mulheres contra mulheres e de mulheres contra homens, tiroteios e comparações de pênis, há muito o que se gostar nesse filme. O ambiente úmido das Filipinas só contribui para o seu charme já divertido.

Os fãs do cinema de filmes B vão adorar o que BLACK MAMA, WHITE MAMA tem a oferecer, sem nenhum momento de tédio durante seus 87 minutos de duração.

10/06/25

Consciências Mortas, The Ox-Bow Incident, 1942, William A. Wellman

No iutubi aqui

Crítica | Consciências Mortas por Luiz Santiago 8 de agosto de 2014 [Obra-prima]

É quase inacreditável que um filme tão curto como Consciências Mortas consiga trabalhar de maneira lúcida, madura e com uma dose bem medida e bem vinda de emoção uma série questões morais de importância não só dentro o universo do western, mas também dentro de toda a organização social que se dispõe a fazer e falar sobre justiça, independente dos meios utilizados para tal.

O roteiro do filme é baseado em The Ox-Bow Incident (1940), romance de estreia de Walter Van Tilburg Clark, e foi escrito de forma objetiva por Lamar Trotti, roteirista que já havia passado por westerns como Ao Rufar dos Tambores (1939) e O Filho dos Deuses (1940), ambos bem escritos. Sua abordagem em Consciências Mortas, todavia, foge aos parâmetros comuns do western clássico, não se importando com a criação de um herói nacional, de uma empreitada épica ou do enfrentamento entre colonos e indígenas. O longa é um libelo de caráter psicológico e extremamente pessimista contra a ação dos que optam por fazer justiça com as próprias mãos.

Para tornar isso ainda mais contundente, o texto nos apresenta uma base cíclica de todo o enredo, começando com dois homens (Henry Fonda e Harry Morgan) chegando a uma cidade da qual estiveram afastados por um bom tempo. Os cavalos chegam cansados e não há ninguém à vista. Um cachorro cruza a estrada e desaparece de um lado da tela. Após os os eventos ocorridos durante o longa, exatamente todas essas coisas voltam a acontecer: os mesmos dois homens partem com seus cavalos pelo mesmo caminho, não há ninguém à vista e o mesmo cachorro cruza a tela, no sentido oposto.

A estrutura narrativa cronista e a enxuta composição formal dos acontecimentos faz com que esses personagens pareçam ainda mais reais, como se fossem parte de uma reportagem qualquer, o relato comum de uma tragédia observada por dois forasteiros – tanto os protagonistas como nós, espectadores – que ao chegarem em um lugar onde já estiveram antes, se deparam com uma situação de caça humana onde a vontade de justiça é a última coisa em pauta. Junte-se a isso um fio tênue de informação, atitudes precipitadas e interesses ou fetiches pessoais ocultos e então teremos o cenário sociológico e até psicológico que dá o tom do longa.

Diante disso, é impossível não fazer uma leitura social de Consciências Mortas. O filme foi concebido para tanto, mas vai além, olha fundo na alma do cowboy, do rancheiro, do policial, do prefeito da cidade e então os inquire à distância: o que vocês querem com isso? O que querem encobrir, fingir, sublimar, esquecer e sentir ao condenarem sem julgamento pessoas que suspeitam ser culpadas por um crime?

Nas entrelinhas do tema principal, temos ainda histórias de peso acontecendo, como a complexa relação entre pai e filho; o papel de Rose (Mary Beth Hughes) em relação a seu esposo e o antigo amante; a amizade entre Gil e Art e a crítica ao sistema judiciário infestado de contradições, quase sempre lento, quase sempre passível de ser enganado por circunstâncias atenuantes forjadas e quase sempre ineficiente. Em Consciências Mortas, William A. Wellman orquestra essas questões com densidade cada vez maior, partindo da insatisfação e motivos pessoais do povo de uma cidade para realizar algo que denominam por justiça e, em contraparte, naquilo em que o mesmo povo se transforma ao tomar para si o papel de juiz, júri e executor.

A direção de Wellman é preciosa. O cineasta arranca de todo o elenco interpretações notáveis, com destaque para o mexicano interpretado por Anthony Quinn, os protagonistas de Henry Fonda e Harry Morgan, a tocante atuação do normalmente canastrão Dana Andrews e todo o elenco de apoio igualmente elogiável. A opção por cortes rápidos no início e mais lânguidos na segunda parte do filme também são um grande acerto do diretor, que juntamente com a montagem de Allen McNeil faz bom uso do tempo interno e externo da obra, separando dois momentos para estrutura do enredo (o prólogo e o epílogo) e executando com perfeição todo o miolo dramático do texto.

Consciências Mortas envelheceu bem, tanto em conteúdo quanto em significado. Desde 1998 o filme consta nos quadros da National Film Registry da Livraria do Congresso (EUA), preservado por sua significância cultural, história e estética. E não é pra menos. A obra não é somente um impressionante western psicológico ambientado em Nevada, no ano de 1885, mas também um convite à reflexão sobre a responsabilidade que temos diante de nossas mãos ou línguas quando nos dispomos a julgar alguém por alguma coisa.

13/06/25

Dominados pelo Terror, Track of the Cat, 1954, William A. Wellman

DOMINADOS PELO TERROR (Track of the Cat) – ROBERT MITCHUM CONTRA A PANTERA NEGRA

William A. Wellman foi o diretor do western clássico “Consciências Mortas” (The Ox-Bow Incident), filme de 1943 baseado em livro de Walter Van Tilburg Clark. Em 1954 Wellman foi contratado pela Wayne-Fellows, a então produtora de John Wayne, para dirigir “Dominados pelo Terror” (Track of the Cat), baseado também em história de Van Tilburg Clark. A elaboração do roteiro foi entregue a A.I. Bezzerides e Wellman percebeu a possibilidade de realizar um filme bastante diferente, um western-terror. Em seus primeiros contatos com o co-produtor Robert Fellows, Wellman disse que tencionava fazer um filme colorido em preto e branco. Fellows que confiava no talento do diretor o informou que havia conseguido Robert Mitchum, por empréstimo junto à RKO, para estrelar “Dominados pelo Terror”. Melhor impossível para aquela história estranha passada numa região castigada pela neve.

Preto e branco em cores - William A. Wellman era também conhecido pelo apelido de ‘Wild Bill’ devido às histórias que contava nos tempos em que pertenceu à ‘Esquadrilha Lafayette’ na 1.ª Guerra Mundial. ‘Wild Bill’ conversou longamente com o cinegrafista William H. Clothier e lhe explicou como queria que fossem as imagens de “Dominados pelo Terror”. A Warner Bros. que também colocaria dinheiro na produção e faria a distribuição do filme, exigiu que a película fosse filmada no novo processo Cinemascope. E claro, em cores! Logo ao início do filme o espectador é surpreendido pelas imagens em preto e branco e durante quase todo o filme o que se vê na tela é justamente o preto e branco e os muitos tons de cinza prevalecendo sobre o colorido. Sobressai-se nas cenas exteriores somente o vermelho do casaco de Robert Mitchum. Jack Warner ao ver o filme depois de pronto ficou à beira da apoplexia gritando: “Eu gasto 500 mil dólares no processo WarnerColor e o que vejo é uma porcaria de filme em preto e branco! E ainda em Cinemascope!” Jack Warner exagerou ao chamar “Dominados pelo Terror” de porcaria devido a sua fotografia estilizada em tons predominantemente escuros pois o que há de melhor no filme de Wellman é justamente o trabalho de William H. Clothier.

Drama familiar - “Dominados pelo Terror” tem apenas oito personagens confinados no rancho dos Bridges, rancho localizado em meio a uma floresta. Alguns desses personagens saem da casa principal apenas para caçar um felino que está dizimando o gado. Segundo o índio Joe Sam (Carl ‘Alfafa’ Switzer), com a chegada da primeira nevasca da estação reaparece também a pantera negra assassina não só de animais mas também de seres humanos. Assim como os cavalos, Joe Sam pressente a proximidade do grande gato negro (Black Cat). Porém muito pior que se expor ao perigo de ser atacado pelo felino é permanecer dentro do rancho dos Bridges. Quem manda na casa é a matriarca 'Ma' Bridges (Beulah Bondi), espécie de beata que determina o que cada um pode fazer naquela casa. 'Ma' Bridges não admite que o filho caçula Harold (Tab Hunter) se case com Gwen Williams (Diana Lynn), filha de um rancheiro vizinho. Vendo pecado em tudo, 'Ma' Bridges faz vistas grossas para a maneira obscena com que Curt (Robert Mitchum), seu outro filho, olha para Gwen. 'Ma' Bridges entende que quem deve se casar com Gwen é o prepotente Curt. Assim também pensa 'Pa' Bridges (Philip Tonge), isto quando sua embriaguez permite que ele consiga raciocinar e falar. E 'Pa' Bridges é ainda mais libidinoso que Curt em seus constrangedores agrados a Gwen. Arthur, o mais velho dos irmãos é o único que tem respeito pela moça. Diferente de Curt, Arthur é educado, leitor de poesia e em desacordo constante com a intimidação que Curt impõe a todos com seu comportamento sórdido e agressivo.

Mortes na neve - A oitava personagem presente na casa é Grace (Teresa Wright), irmã solteira e frustrada pela vida que leva. Grace quer não apenas que Harold se case com Gwen, como também que Curt deixe de se imaginar como sendo o senhor absoluto da propriedade. Com tantas questões familiares a serem resolvidas, Joe Sam, que com mais de cem anos de idade se esqueceu de morrer, alerta para o perigo do felino assassino e, de fato, algumas cabeças de gado são encontradas trucidadas. Curt e Arthur saem para caçar a pantera negra e Arthur é morto pelo invisível animal. Curt traz o corpo do irmão para o rancho e retorna para a caçada, menos preocupado com a morte do irmão que pelo risco que corre seu rebanho. Mesmo com sua experiência e conhecimento da região, Curt desliza na neve e cai do alto de um penhasco. Após descobrir Curt morto, o tímido Harold é tomado por súbita coragem e consegue fazer o que o destemido irmão não conseguiu: matar o felino a tiros sob o olhar e a expressão feliz de Joe Sam. Harold faz então por merecer o amor de Gwen, mesmo porque já não há mais o despótico Curt para diminui-lo com o imoral assédio a Gwen.

Terror inconsequente e incoerente - Dos 102 minutos que é a metragem de “Dominados pelo Terror”, a maior parte desse tempo é passada na sala do rancho, espécie de palco no qual são expostos os conflitos de cada um dos Bridges. Pode-se imaginar até que o texto seja de Tennessee Williams de tão sexualmente provocante que é. Curt assedia a namorada do irmão; esta por sua vez sente-se atraída por Curt enquanto o pai reencontra a vontade de viver com a presença da jovem que será sua nora. Fora do teatro filmado dentro da casa ronda, qual em conto de Edgar Allan Poe, o aterrorizante animal negro. Mas as duas situações nunca se integram e a narrativa não é capaz de prender a atenção enquanto as mortes ocorrem de forma inconvincente. Se a intenção do filme é a de assustar com as interpretações possíveis do significado do grande felino negro e da figura mística do índio Joe Sam, nada funciona a contento. Com seus simbolismos o filme de Wellman acaba se transformando num exercício de terror inconsequente e incoerente, com direito a uma sequência risível de grosseiro erro de continuidade em que a neve cai em Bob Mitchum e não em William Hopper a seu lado.

Teresa Wright mal aproveitada - Robert Mitchum se impõe em “Dominados pelo Terror” criando aquele tipo de personagem que levaria à perfeição em seu filme seguinte “O Mensageiro do Diabo” e anos mais tarde em “O Círculo do Medo” e que o ajudaram a se transformar em um dos melhores atores de Hollywood. Beulah Bondi está ótima como a matriarca religiosa fanática, ao contrário da atuação do inglês Philip Longe, aqui um bem acabado exemplo de overacting. William Hopper discreto e seguro, enquanto Tab Hunter e Diana Lynn fazem aquilo que poderia esperar deles. A lamentar que a brilhante Teresa Wright tenha seu desempenho limitado a um irrelevante personagem secundário. Completa o elenco o infeliz ex-ator infantil Carl ‘Alfafa’ Switzer, com pesada maquiagem para transformá-lo, aos 27 anos de idade, no centenário índio Joe Sam. Carl Switzer viria a falecer quatro anos depois, aos 31 anos. Diana Lynn viveria até os 45 anos e William Hopper, filho da colunista Hedda Hopper, morreria aos 55 anos de idade. Nada a ver, claro, com a maldição do felino negro de “Dominados pelo Terror”. Além da excepcional fotografia de William H. Clothier, merece destaque a música de Roy Webb, destaques insuficientes para tornar o filme de Wellman memorável. Esse filme esteve durante mais de 50 anos fora de circulação e faz parte do lote de filmes que a Batjac finalmente lançou em DVD.

12/06/25

1961, serie, Canal Brasil, 2025 Amir Labaki

Ver texto de Godoy em Pílulas 32 aqui

Série '1961' faz painel das turbulências políticas após a renúncia de Jânio Quadros

Amir Labaki, diretor do festival É Tudo Verdade, faz incursão como cineasta em produção a ser exibida pelo Canal Brasil

Naief Haddad, fsp, 03/06/2025

"A renúncia de Jânio Quadros quase levou o país a uma guerra civil", diz a socióloga Maria Victoria Benevides na nova série documental "1961", um painel em três episódios das turbulências políticas daquele ano no Brasil.

Não há exagero da autora de livros como "O Governo Jânio Quadros" e "O PTB e o Trabalhismo". Os comentários de Benevides, aliás, são o fio condutor da produção, que tem apresentação em salas de cinema nesta terça-feira (3), em São Paulo, na quarta (4), em Porto Alegre. A partir de quinta, "1961" passa a ser exibida no Canal Brasil.

Em agosto de 1961, apenas sete meses após tomar posse, Jânio renunciou à Presidência. A Constituição indicava um só caminho —o vice, João Goulart, deveria assumir o cargo. Mas os ministros militares estavam dispostos a impedir a posse dele. Para os oficiais, Jango representava uma "ameaça comunista", alegação usada com frequência pelos setores mais conservadores para justificar ações autoritárias ao longo da história republicana do Brasil.

No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola comandou um movimento de resistência, amparado no que se chamou de "cadeia da legalidade", uma rede de emissoras de rádio que transmitiam seus discursos.

Veja alguns dos entrevistados de '1961'

Em mais de uma ocasião durante a campanha, o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, esteve muito perto de ser atacado pelos militares.

"O ano de 1961 é o gatilho da crise de 1964, que definiu o destino do Brasil no final do século", diz Amir Labaki, responsável pela direção e pelo roteiro da série. "1961 é o golpe que deu errado, mas serviu de estímulo para o golpe de 1964."

Além de Benevides, estão entre os entrevistados nomes como Almino Affonso, que era deputado federal e se tornaria mais adiante ministro do Trabalho de Jango, e Rubens Ricupero, àquela altura assessor do Ministério das Relações Exteriores no Congresso Nacional.

"O encaminhamento para a renúncia decorre da absoluta confiança de Jânio de que voltaria [ao poder] nos braços do povo", afirma a socióloga. A população, no entanto, não foi para a rua. Tampouco os presidentes do Senado, Auro de Moura Andrade, e da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, se empenharam para impedir a renúncia de Jânio.

Assim, o dilema passou a ser: Jango assume ou não a Presidência?

Do acervo histórico apresentado por "1961", estão, por exemplo, boletins confidenciais da Central Intelligence Agency, a CIA. Mas talvez a peça mais contundente entre essas preciosidades seja o áudio do general Ernesto Geisel, chefe do gabinete militar interino durante a presidência provisória de Mazzilli.

Geisel, que se tornaria presidente em 1974, afirma com veemência que Jango não deveria assumir a Presidência, ainda que tivesse sido legitimamente eleito como vice de Jânio. Ao final, houve uma solução intermediária. Com a mobilização liderada por Brizola e uma articulação no Congresso Nacional, o Brasil adotou o regime parlamentarista, com Jango como presidente e Tancredo Neves no posto de primeiro-ministro.

"A grande lição de 1961 para o Brasil de hoje é que é fundamental punir quem atenta contra a democracia, seja civil ou militar, seja famoso ou pouco conhecido. Naquele ano, ninguém que tentou vetar a posse do Jango foi processado e punido", afirma Labaki. "Não punindo essas pessoas, foi engatilhada a quebra do regime democrático três anos depois".

Diretor do festival de documentários É Tudo Verdade, que teve recentemente sua 30ª edição, Labaki faz em "1961" sua segunda incursão como cineasta em um projeto de longa duração. Em 2008, ele havia dirigido "27 Cenas sobre Jorgen Leth", sobre o artista dinamarquês.

11/06/25

A Odisseia dos Tontos, La odisea de los giles, 2019, Sebastián Borensztein

Disponível na Max

A Odisseia dos Tontos, Por Maria do Rosário Caetano, 1 de novembro de 2019

Mais um “Darín movie” chega ao circuito brasileiro: “A Odisseia dos Tontos”, de Sebastián Borensztein. No papel principal, claro, brilha Ricardo Darín, de 62 anos, o mais festejado ator da Argentina contemporânea. E, além dele, Borensztein, diretor de “Um Conto Chinês”, outro bem sucedido Darín movie, escalou Chino Darín, filho do astro. Pela primeira vez, pai e filho trabalham juntos (num filme) e repetem, na ficção, os laços familiares que os unem.

O jovem ator, que destacou-se no longa uruguaio “Uma Noite de 12 Anos”, assina, com o pai, a produção de “La Odisea de los Giles”. Ricardo, Chino e um substantivo time de atores veteranos (destaque para Luis Brandoni e Rita Cortese) desempenham papéis que conquistarão, desde o início, a simpatia dos espectadores. Mesmo que eles sejam otários. Esta é a melhor definição para “giles”, palavra imortalizada por Gardel, intérprete de “Cambalache”, o memorável tango de Enrique Discépolo. Quem desconhece os versos “El que no lhora no mama/ y el que no afana es un gil”, não sabe o que está perdendo.

No filme, que passou, com sucesso, pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Fermín Perlassi (Ricardo Darín) é gerente de um posto de gasolina. Ele, a esposa e o filho são gente de bom coração. Assim como seus sete pares nesta odisseia de pessoas comuns, cumpridoras de seus deveres, pagadora de impostos. Juntos, eles tentarão juntar dinheiro para colocar de pé, em sistema cooperativo, um arruinada fábrica de processamento de grãos. Isto, num município sem importância, chamado Alsina, onde um dia, o protagonista (Darín, claro!) fôra jogador de futebol respeitado. Tem até uma estátua, com o uniforme de seu time, na entrada da cidade. Mas o tempo passou e a estátua, assim como as finanças do ex-atleta, está desbotada.

“La Odisea de los Giles” estourou no mercado exibidor argentino. Vendeu quase dois milhões de ingressos e foi indicado para representar o país nos Prêmios Goya e na busca de uma vaga entre os finalistas ao Oscar internacional. Nunca é demais lembrar que, entre os países sul-americanos, a Argentina segue campeã na conquista da cobiçada estatueta, pois já triunfou duas vezes (com “A História Oficial”, de 1995, e “O Segredo dos seus Olhos”, em 2009, este um legítimo Darín movie). O Chile ganhou uma vez, com “Uma Mulher Fantástica”. O Brasil segue à espera da balada estatueta careca e dourada.

Registre-se que “A Odisseia dos Tontos” não tem as mesmas e substantivas qualidades do oscarizado “O Segredo dos seus Olhos”. Mesmo assim, é digno de atenção, por constituir-se em cinema que busca diálogo com o espectador, sem desprezar sua inteligência. E por contar com roteiro engenhoso e preciso, bons diálogos e elenco afinado. E, claro, com o carisma do sessentão (e irresistível) Ricardo Darín.

Borensztein escreveu seu roteiro a partir do livro “La Noche de la Usina”, de Eduardo Sacheri. A trama começa no melhor estilo das grandes comédias italianas, aquelas construídas por Mario Monicceli e Dino Risi. Um casal (Fermín e sua esposa Lídia) conversa com um amigo, o borracheiro anarquista Antonio Fontana (Luis Brandoni) sobre um futuro negócio. Ou seja, eles têm que levantar US$300 mil para comprar uma empresa falida. O jeito é sair atrás de outros moradores e com eles arrecadar o que for possível. Só que a grana recolhida não é suficiente. O jeito é pedir empréstimo ao banco, onde estavam depositados, numa caixa-forte, os dólares que somavam a economia dos cooperados.

Um gerente muito do esperto sugere que Fermín converta os dólares em pesos, a moeda local, e faça depósito em conta corrente. Assim agindo, ele teria lastro para solicitar o empréstimo. O “gil” aceita, de boa fé, a sugestão.

Letreiro especificando um país e uma data (Argentina, agosto de 2001) nos mostrará que não poderia haver momento pior para tal empreendimento. Num espaço de poucos meses, a economia argentina ruiria, o país teria quatro presidentes descartáveis e o corralito (plano econômico-financeiro emergencial) confiscaria o dinheiro depositado em instituições bancárias por milhões de poupadores. Os amigos perderam tudo. Adeus cooperativa graneleira.

“La Odisea de los Giles” muda, então, de rumo, e abandona a política para transformar-se em um filme de roubo. Ou de resgate. Quem foi roubado quer reapropriar-se do que lhe foi tomado. Toda a atenção será canalizada para a busca, empreendida pelos “giles”, para recuperar suas suadas economias. Afinal, por um fortuito acaso, eles descobrirão que o dinheiro fora apropriado pelo gerente espertalhão (e seu advogado) e escondido, em verdinhas norte-americanas, numa avantajada caixa-forte construída em lugar ermo.

É a busca do resgate dos dólares que mobilizará o grupo e os espectadores. Os otários (indignados e batalhadores) mostrarão que não são tão tolos como pareciam. Afinal, dispõem, em soma coletiva, de astúcia, engenho e coragem ímpares. Para deleite dos espoliados pelo poder financeiro e por seus prepostos ambiciosos.

Pelo menos no cinema, os desfavorecidos levarão a melhor. Se não fosse assim, o filme não teria se transformado em um tanque (blockbuster) na fascinante pátria do “Cambalache”. Quem prestar atenção num dos slogans publicitários, que apregoam este novo Darín movie, entenderá uma das coordenadas centrais da narrativa: eles, os poderosos, “mexeram com os perdedores errados”.

13/06/25

Dumbo, 2019, Tim Burton

Disponível da Disney

Crítica: Dumbo (2019, de Tim Burton), 03 de abril de 2019

Em outubro de 1941 os estúdios Disney lançavam sua quarta animação original nos cinemas. O longa-metragem contava a história de Jumbo Jr., um bebê elefante que nasceu em um circo e é ridicularizado por ter orelhas bem grandes, mas descobre que consegue voar com a ajuda delas. Jumbo ganha o maldoso apelido de Dumbo, filme. Inspirado na história infantil da escritora Helen Aberson, Dumbo ganhou uma nova versão para os cinemas assinada pelo renomado diretor Tim Burton, neste ano.

A animação tradicional fica de lado na versão de Burton e o enigmático elefante ganha vida através das novas ferramentas proporcionadas pela inovação da computação gráfica e se torna um live-action. Além disso, outra diferença perceptível é a duração do longa, em 1941 eram 64 minutos e agora são 48 minutos a mais em que o diretor precisou criar uma história paralela para colocar seu toque no clássico da Disney.

E, certamente, essa é a parte em que o filme perde seu encanto. É claro que não é fácil mexer em um filme considerado clássico e não era de se esperar que ficasse exatamente igual ao original, apesar do filme ser considerado um remake. Porém, o universo criado pelo roteirista Ehren Kruger e Tim Burton parece raso e previsível. Entendemos que o tema é limitado, criar algo com o tema de circo e um elefante voador não deve ser simples, mas não encontramos a magia, o toque de esquisitice e a riqueza de detalhes que tornam as histórias de Tim Burton tão reconhecíveis e amadas, o que já faz essa versão perder um pouco do brilho.

Na nova versão, os animais falantes saem de cena para o núcleo de humanos entrar e guiar a narrativa. O primeiro que conhecemos é Holt Farrier (Colin Farrell), uma ex-estrela do circo Medici que precisou deixar sua família para ir para Primeira Guerra Mundial. Quando ele retorna, depois de perder seu braço esquerdo e sua esposa, o dono do circo Max Medici (Danny DeVito) lhe dá a tarefa de cuidar dos elefantes. Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins) são os filhos de Holt que não conseguem criar um laço de confiança com o pai e ajudam Dumbo, fazendo o mesmo papel de Timóteo, o ratinho do filme de 1941.

Depois que todos descobrem o talento do elefante, o grande empresário circense Vandevere (Michael Keaton) junto com sua parceira Colette Marchnat (Eva Green), uma fantástica trapezista, convencem Max Medici a fazer uma sociedade para criar a Dreamland, um lugar onde a magia acontece e Dumbo é a estrela. Não é difícil identificar o personagem de Keaton como vilão, pois o mesmo é muito caricato.

Apesar dos nomes de peso, o elenco é outro problema do filme. Quando os atores humanos são responsáveis pela cena, eles não convencem e não passam a emoção que a história pede, principalmente Nico Parker, que interpreta uma personagem chave, mas parece ter sempre a mesma expressão no rosto. Aliás, uma das características de Milly é a vontade de ser uma cientista, porém essa ideia sempre é desmotivada pelos outros, principalmente por seu pai, que se redime com sua filha em uma cena que tenta abordar um pouco de feminismo, mas acaba sendo um momento forçado e até desnecessário.

Assim como no original, Dumbo não fala uma palavra, mas consegue transmitir todo seu carisma no olhar. Seja na animação tradicional, seja feito digitalmente, o pequeno elefante carrega a mesma magia de sempre. Vê-lo voar pela primeira vez no live-action tem a mesma emoção do primeiro filme. Vê-lo triste e angustiado por ter sido separado de sua mãe parte seu coração da mesma forma. Vê-lo se libertar das correntes do circo e das correntes da sua insegurança continua sendo tão comovente quanto antes, se não mais. Pode-se dizer que o filme vale a pena por conta dele, independente de histórias paralelas.

Após 78 anos, o live-action de Dumbo surge para reacender o carinho que sentimos pelo animal, mas não surpreende como o esperado. O filme também coloca aquela pulga atrás da orelha que nos faz questionar: será que realmente precisamos de versões live-action dos clássicos da Disney? Para o estúdio, a resposta deve vir em forma de bilheteria deste e de outros longas que já estão programados para este ano.

14/06/25

Cavaleiro Solitário, Lone Rider, 2008, David S. Cass Sr.

No iutubi aqui

Sinopse

Ao retornar para sua cidade natal tudo o que Bobby Hattaway (Lou Diamond Phillips) deseja é viver em paz com sua família. Entretanto logo ele descobre que seu amigo de infância deseja tomar a cidade, assim como o negócio de sua família. Revoltado, Bobby decide confrontá-lo. Adorocinema

15/06/25

The Alto Knights - Máfia e Poder, The Alto Knights, 2025, Barry Levinson

THE ALTO KNIGHTS: MÁFIA E PODER 2025, Alvaro Goulart, 23/03/2025

Eu sempre gostei de filmes de máfia. Lembro da primeira vez que assisti a O Poderoso Chefão e fiquei hipnotizado com a presença de Marlon Brando em cena. E, ainda que não conseguisse enxergar com clareza a trajetória de Michael, a execução dos chefes das outras famílias durante o batizado ficou eternizada em minha mente. Por muito tempo ele dividiu o pódio de “filme favorito” com Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Na minha mente, era uma decisão lógica pois um era roteiro adaptado e o outro original. Decidi até ler o livro de Mario Puzo, que hoje possuo três edições diferentes. Mas o tema de máfia me conquistou não apenas pela violência, mas pela complexidade daqueles tipos que, apesar de bandidos, seguiam um código de honra. Acabei explorando esse subgênero em diversos movimentos, entendendo os revisionismos e a forma com que foi explorado em diferentes países.

Barry Levinson volta ao universo da máfia com Alto Knights: Máfia e Poder, um filme competente, mas que não vai figurar em nenhuma lista top do subgênero. A trama gira em torno da tensão entre Vito Genovese e Frank Costello, ambos interpretados por Robert De Niro, onde um é a explosão e o outro a contenção. O problema reside em Levinson tenta dar um verniz de O Poderoso Chefão à história, mas o material de origem simplesmente não tem esse peso.

A trama já abre com o que deveria ser o seu grande evento: a tentativa de assassinato de Frank por seu antigo amigo Vito. A cena, que por si só já carrega uma carga de tensão, se desdobra para então nos contar como chegamos ali. Vito retorna ao cenário do crime depois de um tempo refugiado no exterior. Antigamente, ele era o “chefe dos chefes”, mas teve que largar os negócios nas mãos de Frank, seu melhor amigo e um mafioso mais político e discreto. Enquanto Vito quer retomar o controle e impõe sua presença de forma barulhenta e sanguinária, Frank reluta, sabendo que o amigo está colocando todos em perigo. O conflito, então, cresce a partir desse choque de personalidades: Vito não tem paciência para sutilezas, e Frank tenta fingir que está acima da sujeira quando, na verdade, está atolado até o pescoço.

A grande sacada do filme é a dualidade entre esses dois personagens, e a dinâmica entre eles é habilmente explorada. Como Frank diz: “Como alertar alguém que vive na encosta de um vulcão? Eles simplesmente são imunes a alerta.” A frase define a diferença entre os dois. Vito não vive na encosta do vulcão. Ele é o vulcão. Esse contraste entre a impulsividade de Vito e a contenção de Frank é o que move a tensão do filme e dá profundidade ao conflito central. O vulcão é imbatível, impossível de prever, sempre pronto para entrar em erupção. E Frank, ao tentar racionalizar e se distanciar da violência, acaba ficando cada vez mais preso a ela. A frase de Frank ecoa em toda a trama: como se proteger de algo tão destrutivo que não enxerga seus próprios limites?

O interessante aqui é que o filme brinca com essa dualidade de forma constante, algo que fica ainda mais explícito na performance de De Niro. Apesar de competente, está longe de fazer jus à sua potência. Sabemos que há tempos ele opera numa zona de conforto. Poderíamos muito bem ter Al Pacino como Frank ou Joe Pesci como Vito. A escolha de um mesmo ator para ambos os papéis tem seus momentos, mas também se torna um truque que perde o impacto depois de um tempo. E se a atuação de De Niro é segura, o mesmo não pode ser dito da maquiagem. O filme tenta diferenciar Frank e Vito através de próteses, mas a decisão de modificar apenas a parte superior do rosto de um e a inferior do outro cria um efeito artificial incômodo. Ao invés de assumirmos a ilusão através dos maneirismos de cada personagem, somos constantemente lembrados da farsa através do deslumbre de uma máscara de borracha.

O grande mérito de Levinson, no entanto, está no equilíbrio que ele encontra entre a tensão e o humor ácido. Vito arranca risadas pelo jeito intempestivo com que se irrita com seus capangas, enquanto Frank nos diverte pela ironia com que lida com interrogatórios. Essa leveza inesperada impede que o filme caia no marasmo e também serve para evidenciar ainda mais as diferenças entre os dois protagonistas. Levinson ainda consegue inserir comentários políticos afiados, algo que já fazia desde Bom Dia, Vietnã e Mera Coincidência. Um dos momentos mais emblemáticos disso é a fala de um senador que coloca criminosos e comunistas no mesmo saco.

E por falar em Levinson, Alto Knights acaba sendo, de certa forma, um complemento de Bugsy (1991), não só pelo tema da máfia, mas pela narrativa que acompanha a ascensão de novos chefes após a queda de um grande nome do crime. Também não passa despercebida a conexão com outro filme de De Niro, A Máfia no Divã (1999): a reunião dos chefes na fazenda, que termina em um cerco policial, é o evento que abre aquela comédia, narrada pelo personagem Paul Vitti. Mas calma. Não se trata de um DeNiroverso.

A tensão do filme é bem construída, e isso fica claro, por exemplo, na cena da execução na barbearia. A suspensão da cena é regida pela escolha de focar nas navalhas, criando uma sensação de iminente perigo, e mesmo quando a conclusão é dada por armas de fogo, a construção dessa tensão ainda permanece intacta. Mas, ao mesmo tempo, a falta de novidade ao usar imagens documentais e flashbacks para reconstruir o passado já soa como um recurso repetido, principalmente por ser um artifício que Nicholas Pileggi também usou em Cassino (1995), outro grande filme sobre a máfia.

No fim das contas, Alto Knights entrega uma abordagem mais psicológica e temperada com humor, mas sem abrir mão da violência gráfica, porque, como o próprio Vito lembra, eles são criminosos, não políticos. O filme é eficiente no que se propõe, mas falta algo para torná-lo verdadeiramente marcante. Levinson constrói um bom estudo de personagens e um thriller de máfia funcional, mas não chega perto da grandiosidade que claramente almeja. Para os fãs do gênero, vale a conferida, afinal, filmes assim têm sido cada vez mais escassos.

16/05/25

Berlin - Sinfonia da Metrópole, Berlin - Die Sinfonie der Großstadt, 1927, Walter Ruttmann

No iutubi aqui

Crítica | Berlim – Sinfonia Da Metrópole por Rafael Lima 27 de junho de 2021

Durante a década de 1920, um estilo de documentário tornou-se bastante popular: os filmes de cidade, que exploravam o cotidiano de grandes centros urbanos, transformando essas metrópoles em protagonistas dos filmes. Entre essas produções, duas obras acabam se destacando: Um Homem Com Uma Câmera (1929) de Dziga Vertov, e Berlim- Sinfonia Da Metrópole, que é o objeto desta resenha.

Dirigido por Walter Ruttmann, partir de um roteiro de Karl Freund, Berlim – Sinfonia De Uma Metrópole acompanha um dia da vida na capital alemã, desde o nascer do Sol, até as últimas horas da madrugada. Sendo dividido em cinco atos anunciados através de intertítulos, o longa metragem utiliza como fio condutor o momento vivido pelos cidadãos em determinado período do dia; como a tranquilidade das primeiras horas da manhã, ou a turbulência da cidade quando comércio e indústria já estão funcionando a todo o vapor na parte da tarde

Os cidadãos são parte essencial de Berlim, mas o filme de Ruttmann não está interessado nos indivíduos, e sim nas massas que formam a metrópole, raramente enquadrando uma única pessoa. Percebe-se essa descentralização da figura humana mesmo nas passagens envolvendo as fábricas, onde máquinas e animais são muitas vezes postos em primeiro plano em detrimento da figura humana.

A abordagem escolhida pelo diretor foi alvo de críticas tanto durante a produção (Carl Meyer, que originalmente escreveria o projeto acabou abandonando a produção) quanto após o lançamento do filme, com muitos elementos, em retrospecto, apontando a eliminação da figura individual humana como um sinal das tendências nazistas do diretor, já que ele foi um colaborador da máquina de propaganda da futura ditadura de Hitler. Mas a opção de Ruttmann é menos uma visão política ou social, e mais uma opção estética, pois a obra parece enxergar o elemento humano como só mais uma parte da miscelânea que compõe uma grande cidade, que conta também com sua arquitetura, máquinas e animais.

Ruttmann é competente em articular todos esses elementos para realmente dar personalidade à cidade. O primeiro ato, por exemplo, nos transmite a sensação de que a cidade está despertando, ao trazer imagens do trem (figura constante no filme) lentamente começando a se mover pela metrópole, enquanto vemos as ruas vazias começarem aos poucos a se encher de pessoas, e as portas de lojas e fábricas abrindo-se sozinhas. Essa personalidade do ambiente vai evoluindo de forma natural durante a projeção. Esse crescendo atinge um clímax no quinto e último ato, que traz a vida noturna de Berlim à tona, como uma cidade muito mais teatral e viva do que a vista anteriormente.

A montagem, realizada pelo próprio diretor, é fortemente inspirada na montagem soviética aprimorada por cineastas como Sergei Eisenstein e o já citado Dziga Vertov. Ainda que não seja tão impactante quanto a dos soviéticos, a montagem de Ruttmann trabalha com cortes que nem sempre buscam uma continuidade espacial, e sim uma continuidade temática, o que funciona para a proposta apresentada pela obra.

A trilha sonora de Edmund Meisel é outra parte fundamental do projeto, auxiliando na construção da atmosfera do filme, e ajudando a harmonizar a montagem de Ruttmann. É importante frisar, porém, que nem todas as cópias disponíveis contam com a condução original de Meisel. A versão que assisti foi uma reprodução de 2007 conduzida pela Orquestra Sinfônica de Berlim, que utiliza a partitura original de Meisel, mas existem versões que trazem trilhas diferentes, o que pessoalmente não recomendo.

Mesmo depois de tantas décadas após o seu lançamento, Berlim – Sinfonia Da Metrópole continua sendo uma experiência fílmica muito interessante. Talvez o filme se torne um pouco redundante em seu miolo entre o ato três e quatro, mas isso não prejudica o conjunto de uma obra que se tornaria muito influente nos anos seguintes, e que é um verdadeiro documento histórico ao mostrar uma Berlim antes de ser devastada pela loucura da guerra.

Berlin: Symphony of a Metropolis (German: Berlin: Die Sinfonie der Großstadt) is a 1927 German film directed by Walter Ruttmann, co-written by Carl Mayer and Karl Freund.

The film is an example of the city symphony film genre. A musical score for an orchestra to accompany the silent film was written by Edmund Meisel. As a "city symphony" film, it portrays the life of a city, mainly through visual impressions in a semi-documentary style, without the narrative content of more mainstream films, though the sequencing of events can imply a kind of loose theme or impression of the city's daily life.

Other noted examples of the genre include Charles Sheeler and Paul Strand's Manhatta (1921), Alberto Cavalcanti's Rien que les heures (1926), Andre Sauvage's Etudes sur Paris (1928), Dziga Vertov's Man With a Movie Camera (1929), Adalberto Kemeny's São Paulo, Sinfonia da Metrópole (1929) and Alexandr Hackenschmied's Bezúčelná procházka (1930).

This film represented a sort of break from Ruttmann's earlier "Absolute films" which were abstract. Some of Vertov's earlier films have been cited as influential on Ruttmann's approach to this film, and it seems the filmmakers mutually inspired one another, as there exist many parallels between this film and the later Man With a Movie Camera.

The film displays the filmmaker's knowledge of Soviet montage theory. Some socialist political sympathies, or identification with the underclass can be inferred from a few of the edits in the film, though critics have suggested that either Ruttmann avoided a strong position, or else he pursued his aesthetic interests to the extent that they diminished the potential for political content. Ruttmann's own description of the film suggests that his motives were predominantly aesthetic: "Since I began in the cinema, I had the idea of making something out of life, of creating a symphonic film out of the millions of energies that comprise the life of a big city."

These films were conceived of in the mid to late 1920's amongst the "artistic" writers and filmmakers (Usually when gathered in open coffeehouse discussions as they toiled at their craft) as an avant-garde, "new style" of early filmmaking that evolved from a script-free open narrative form that sought to show a clearer, less cluttered view of the world free from a real storyline or rigid structure. Although these films were often edited to give them some structure and a pleasing aesthetic value they evolved into what was later the "travelogue" film which also remained popular for a time. What made them very popular for urban audiences was that these films were often shot in their home cities showing easily recognizable landmarks and if one was lucky enough he or she may see someone they know up on the big screen or even get to see themselves on film.

What is critically interesting about this

particular film shot in Berlin, Germany is the timeframe in which it was made;

which was years before any real Nazi influence and well before Joseph Goebbels'

Propaganda Ministry took over all German film production which stalled true

creativity and forced the most artistic talent from the country. It is also

very significant that in watching this film today that it is watched not for

its onetime artistic or style value but as a type of filmed

"time-capsule" an invaluable historical filmed record of the great

city of Berlin in the mid to late 1920's which no longer exists today. Over 30%

of central Berlin was leveled by the end of World War II, changing the face of

old Berlin forever.[6] The Anhalter Bahnhof, a train station in central Berlin,

appears in the film. So does the Hotel Excelsior, once the largest hotel in

Europe, located across the street from the station and connected to it by an

underground tunnel. Neither building survived the war Berlin: Symphony of a Metropolis

Uma dica: Storia del Cinema

17/06/25

O Despertar de um Assassino, Wake Up, 2019, Aleksandr Chernyaev&Fedor Lyass

No iutubi aqui

Crítica | ‘O Despertar de um Assassino’ tenta instigar, mas não consegue endossar o enredo Por Por Mariana Cunha

O Despertar de Um Assassino (Wake Up, 2019), longa dirigido por Aleksandr Chernyaev e Fedor Lyass, conta a história de John Doe, vivido por Jonathan Rhys Meyers, que acorda sem memória em um hospital depois de um “acidente” de carro. Contudo, acaba descobrindo que está sendo procurado pela polícia por cometer uma série de assassinatos na cidade.

A boa premissa do filme, que inclusive apresenta uma estética das obras do começo do século (principalmente no jogo de câmeras que utiliza), tenta instigar o espectador com as pistas (verdadeiras ou falsas) que vai jogando em seu desenrolar, mas a falta de impacto em determinadas cenas com potencial poderoso deixa a desejar.

Fica claro, desde o início, que o enredo tenta criar o complexo quebra-cabeça de um crime cujas peças o protagonista tem que juntar enquanto tenta se redescobrir e a intencionalidade do “acidente” se torna óbvia, uma vez que no porta-malas do carro em que estava foi encontrado o corpo de uma garota desaparecida.

No entanto, a estória insiste em se manter superficial, utilizando-se de um roteiro com diálogos rasos e cenas muito travadas que se comprimem em em seus 92 minutos de duração.

E nem as atuações são lá essas coisas, algo que também deixou bastante a desejar. Meyers e Francesca Eastwood, que interpreta a enfermeira Diana, não conseguem criar a química necessária na relação do casal, ficando difícil comprar a ideia desse relacionamento repentino, nem mesmo aceitando a justificativa da ajuda que ela oferece. O impacto negativo que essa falta de sintonia causa recai sobre os atores e se reflete diretamente na estória contada. Falta carisma até mesmo para o querido e inesquecível rei Henrique VIII (personagem de Meyers em The Tudors, série disponível na íntegra na Netflix), que nesse longa parece atuar de forma automática e não consegue carregar a bagagem que, em teoria, seu personagem deveria possuir.

Por fim, além da obviedade da trama, que reina do começo ao fim, como já referido, vale ressaltar a fraqueza das tramas secundárias, que também não se encaixam em nenhum momento do filme, sendo totalmente dispensáveis e sem sentido algum. Nota-se, dessa forma, que é quase impossível formar um quadro bonito e perfeito desse quebra-cabeça desconjuntado.

Contudo, paradoxalmente, apesar da má construção, O Despertar de Um Assassino é um bom passatempo para quem não quiser assistir a um longa muito detalhado ou complexo, uma obra que vale a pena para dar aquela descansada no final de tarde.

O filme está disponível no Now, VivoPlay, Microsoft e Google Play.

18/06/25

Tempos de Escuridão, De forbandede år, 2020, Anders Refn

No iutubi aqui

Karl, proprietário bem sucedido de uma grande fábrica de eletrônicos, forma uma aliança com o poder de ocupação alemã na Dinamarca durante a Segunda Guerra Mundial. Sua família responde amplamente à cooperação com os nazistas e, embora sua esposa Eva seja uma oponente, seus cinco filhos estão separados devido ao difícil dilema. Filmow

25/06/25

Em defesa da honra, Deacons for Defense, Filme TV, 2003, Bill Duke

No iutubi aqui

Nos anos sessenta em Bogalusa, Estado da Lousiana, os direitos dos negros são ignorados pelos poderosos, muitos deles ligados a Ku Klux Klan. Nesse período o veterano de guerra Marcus Clay (Forest Whitaker) trabalha numa fábrica onde recebe um salário baixo, sendo ainda mal tratado pelos superiores, mas sempre abaixando a cabeça e acatando as ordens.

Quando aparece na cidade o jovem Michael Dean (Jonathan Silverman), um branco que luta pelos direitos dos negros, Marcus acredita que ele apenas trará problemas e não aceita a opinião do sujeito. A situação muda quando num incidente com sua filha, Marcus é espancado por policiais racistas. Este é o estopim para ele mudar de posição e criar “Os Deacons of Defense”, um grupo de negros que se armam e começam a patrulhar seus bairros, uma espécie de milícia contra os abusos da polícia e da Ku Klux Klan.

Baseado numa história real, o longa conta uma das batalhas dos negros do sul dos Estados Unidos na luta pelos seus direitos, numa situação tensa e violenta. O filme em si não se aprofunda no tema, mas tem como destaque atuação de Whitaker, que mostra em seu personagem como o preconceito e a humilhação podem transformar uma pessoa calma em alguém que irá até o fim pelos seus direitos. Cinema filmes

26/06/25

Sessão Budd Boetticher

Sobre Budd ler aqui

Budd Boetticher (1916-2001) imdb

Filmes

Cavalgada Trágica, Comanche Station, 1960, Budd Boetticher, Burt Kennedy (roteiro)

No iutubi aqui

Mais sobre aqui

....

Gatilhos da Violência, A Time for Dying, 1969, Budd Boetticher

No iutubi aqui